......

基本信息

上編

始皇陵2號銅車對車制研究的新啟示

略論始皇陵1號銅車

中國古獨輔馬車的結構

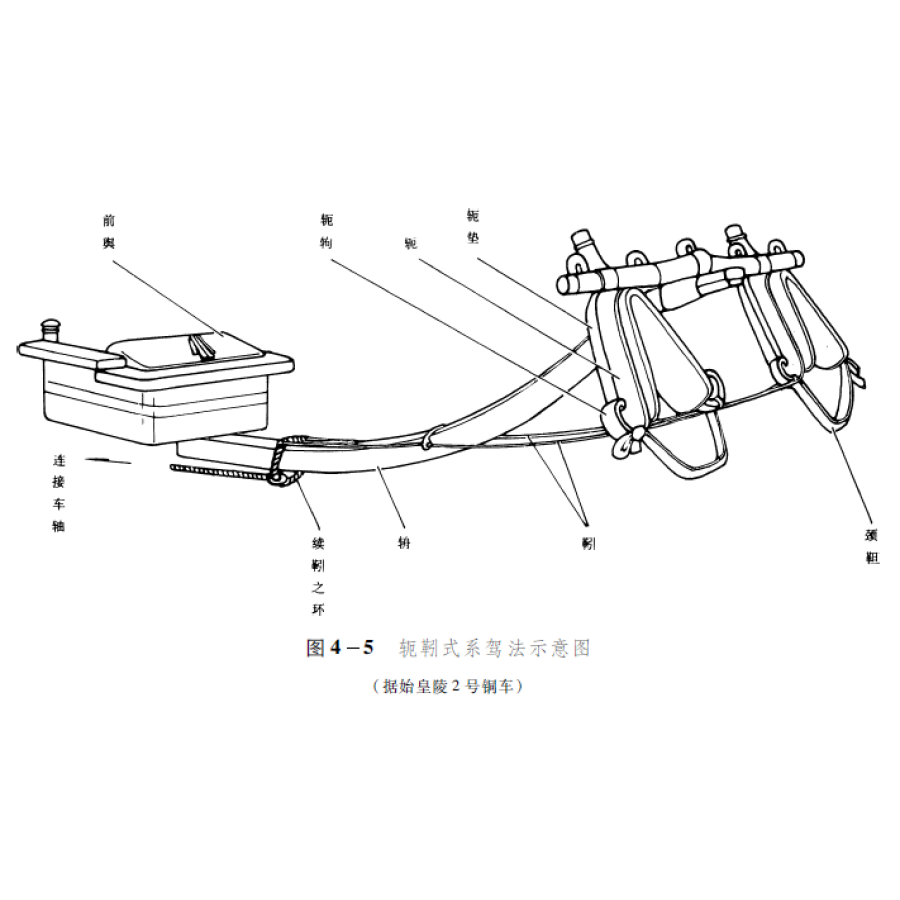

中國古馬車的三種系駕法

商周的“弓形器”

輅

“木牛流馬”對漢代鹿車的改進

唐代的馬具與馬飾

周代的組玉佩

深衣與楚服

洛陽金村出土銀著衣人像族屬考辨

進賢冠與武弁大冠

漢代上的徽識

說“金紫”

南北朝時期我國服制的變化

從幞頭到

唐代婦女的服裝與化妝

中國古代的帶具

霞帔墜子

明代的束發冠、(髟狄)髻與頭面

下編

兩唐書輿(車)服志校釋稿

凡例

卷一 總序、車輿

卷二 冕服、朝服、公服

卷三 常服、其他

圖片目錄

“木牛流馬”對漢代鹿車的改進

我國的獨輪手推車發明于漢代,既有文獻與圖像可征,又為劉仙洲、史樹青諸先生著文考證過,已成為定論。諸葛亮的“木牛、流馬”,前人也多認為是一種獨輪車。然而“木牛、流馬”是諸葛亮的一項重要創造。《三國志·蜀志·諸葛亮傳》說:“亮性長于巧思,損益連弩,木牛流馬,皆出其意。” 《蜀記》載晉·李興祭諸葛亮文,其中說到他造的“木牛之奇,則非般模”。對之均推崇備至。晉·陳壽《進諸葛亮集表》在評價諸葛亮的成就時,有“工械技巧,物究其極” 的話,也應是就他在連弩和“木牛、流馬”等方面的創制而發。按《諸葛氏集》目錄,其三篇為《傳運》,可知諸葛亮在交通運輸方面確有見地,所以他的獨輪車應不同于漢代舊制。但兩者到底有哪些區別?“木牛、流馬”的優越之處何在?尚無明確的答案。本文就此試加探討。

漢代的獨輪車名犖,又名鹿車。《太平御覽》卷七引《風俗通》:“鹿車窄小,裁容一鹿也。……無牛馬而能行者,獨一人所致耳。”鹿車在敦煌卷子本句道興《搜神記》引漢·劉向《孝子圖》中作“轆車”。清·瞿中溶《漢武梁祠畫像考》說“鹿車”之“鹿”“當是鹿盧之謂,即轆轤也”。劉仙洲說: “因為這種獨輪車是由一個輕便的獨輪向前滾動,就把它叫作‘轆轤車’ 或‘鹿盧車’,并簡稱為‘轆車’ 或‘鹿車’。”其說固是。但所謂鹿車“裁容一鹿”,是否純屬望文生義的敷衍之詞?卻也并不見得。因為四川彭縣出土的東漢畫像磚上之鹿車,只裝載一件羊尊,可謂“裁容一羊”。羊尊常與鹿尊為類;如若此車改裝鹿尊,就和《風俗通》之說相合了。

漢代畫像磚、石上出現的鹿車,車型相當一致。結合文獻記載加以考察,可知它具有以下特點:

1.鹿車只用人力,不駕牲畜。不但《風俗通》說它“無牛馬而能行”,圖像中也未見過在鹿車上駕牲畜的。《后漢書·鮑宣妻傳》說,西漢末年鮑宣的妻子“與宣共挽鹿車歸鄉里”。如果所謂“共挽”,不意味著兩人輪流推車,而是指兩人合作,一推一拉的話,則鹿車除有人在后面推以外,還可有人在前面拉。

2.鹿車的車輪裝于車子前部,無論山東武氏祠畫像石、四川渠縣蒲家灣漢闕雕刻,還是四川彭縣和成都漢墓出土的畫像磚上所見者都是如此,因而車子的重心位于輪子的著地點(支點)與推車人把手處(力點)中間。從杠桿原理上說,這是一種費力的方式。

3.文獻記載的鹿車,多用于載人。如前引《孝子傳》說董永之父乘鹿車。《后漢書·趙熹傳》說他將韓仲伯之妻“載以鹿車,身自推之”。同書《范冉傳》說他“推鹿車以載妻、子”。《三國志·魏志·司馬芝傳》說他“以鹿車推載母”。至晉代,《晉書》猶說劉伶常乘鹿車。可見鹿車在使用上和解放前的人力車相仿,都以載人為主。它一般只載一個人,也有載一成年人和一兒童的(如《范冉傳》所記)。

4. 鹿車偶或也裝載盛尸體的棺木等物。如《后漢書·杜林傳》說他“身推鹿車,載致弟喪”。同書《任末傳》說:“末乃躬推鹿車,載奉德喪,致其墓所。” 畫像石中雖未發現過這種場面,但成都揚子山畫像磚上的鹿車于車之后部橫放一箱,估計用鹿車運棺木時也只能這樣橫著放,其費力之狀,不難想見。

而關于諸葛亮制造的“木牛、流馬”之記載卻遠較鹿車為少,更沒有發現過圖像材料。現在能據以立論的根據,主要有《三國志·蜀志·諸葛亮傳》及《后主傳》中的幾條記事及劉宋·裴松之注中所引《諸葛氏集·作“木牛、流馬” 法》。裴松之的時代去三國尚近,當時二十四篇的《諸葛氏集》完本尚應存世,裴氏可以直接引用。而且此文又見于《藝文類聚》卷九四、《太平御覽》卷九,所以不能把《作“木牛、流馬”法》一文看成偽作。但此文是用隱喻的形式寫的,遣詞造句相當晦澀,史稱諸葛亮為文“丁寧周至”,這篇文字卻適得其反。因此目前還難以據此對“木牛、流馬” 之整體形制作出令人信服的復原方案,而只能按照文中之能夠看得懂的字句,勾畫出一個大致的輪廓來。并且,根據前人成說與劉仙洲先生的研究結論,“木牛、流馬” 均是獨輪小車,二者應為大同小異的一類運輸工具。故本文亦統而言之,不再強作區分。

……

《中國古輿服論叢(增訂本)》是對中國古代車輿、冕冠、服飾進行研究的論文集。書稿上編通過對實物的分析,結合相關文獻,展開研究。通過對車輿各個細節、部位的探討,作者孫機提出了中國古代車制發展的三個階段說,這為中國古車本土起源說提供了很有力的證據,產生了廣泛的影響;同時通過對各個時代冕冠、服飾的梳理,作者孫機透徹分析了中國服裝史上的若干重大變革。書稿下編是對《舊唐書·輿服志》、《新唐書·車服志》的校釋,所引文獻為*手材料和好的版本,所引實物年代清楚、性質明確,為治輿服史者了解和利用古文獻提供了方便。

孫機,文物專家,考古學家。1929年9月28日出生于山東青島,1955年考入北京大學歷史系考古專業。1960年畢業后在北大歷史系資料室工作,1979年調入中國歷史博物館(今中國國家博物館)考古部工作。1983年被評為副研究館員,1986年評為研究館員。1992年獲國務院頒發的政府特殊津貼。1951年,孫機開始隨沈從文先生學習中國古代服飾史,進入北京大學之后,長期在宿白先生的指導下用考古學的方法研究漢唐時期的中國文物。幾十年來,孫機運用文獻與實物互相對照、互相印證的方法,在古代車輿、冕冠、服飾等方面取得了令人矚目的成績。