力作:積五十年研究、傾數十年之功,著名藝術史家范景中教授寫給普通讀者的西方藝術通史三部曲。

名人推薦:巫鴻、朱良志、陳丹青、許知遠等學者、藝術家聯袂推薦,為廣闊視野下的美術史典范之作。

關鍵詞引導:從文藝復興到巴洛克藝術再到雅游時代的藝術,52組關鍵詞串聯起黃金時代的藝術大師、風格及潮流影響。

中西融合:既強調西方傳統的風格學、圖像學研究方法,又處處體現東方的審美與哲思,更適合中國讀者入門。

多視角解讀:從歷史、文學、科學、哲學等多角度切入,領略西方藝術之內涵。

精良制作:25萬字,近200幅高清圖片,全彩印刷,直觀解讀跨越300年的西方藝術之美。

基本信息

前言

一 文藝復興藝術 上

拉丁語 / 古典文獻中的畫海倫 / 阿爾貝蒂的藝術理論 / 萊奧納爾多·達·芬奇的比較論 / 瓦薩里的美術史 / 搖籃本 / 城市 / 菲奇諾的哲學 /《維納斯的誕生》/ 《春》/ 西莫內塔 / 兩種維納斯 / 圣化波蒂切利 / 萊奧納爾多·達·芬奇 /sprezzatura/ 米開朗琪羅 / 拉斐爾 / 理想美

二 文藝復興藝術 下

羅吉爾 / 畫譜 / 圣像 / 羅吉爾的受難像 / 贗品 / 鑒定家貝倫森和畫商杜維恩 / 作偽者喬尼 / 喬爾喬內 / 提香的裸體 / 丟勒 / 數學與藝術 / 丟勒的著作和語言 / 手法主義及其收藏的觀念 / 手法主義的藝術問題 / 詹博洛尼亞的為藝術而藝術 / 風景畫的觀念

三 巴洛克藝術

普森 / 調式 / 維米爾 / 暗箱 / 地圖的模式 / 卡拉瓦喬 / 魯本斯 / 倫勃朗 / 委拉斯克斯 / 沃爾夫林的五對概念

四 雅游時代的藝術

雅游 / 三類風景 / 沙夫茨伯里的優雅觀念 / 如畫之地 / 畫風景 / 自然代替宗教 / 卡納萊托和景觀畫 / 錯視畫

后記

人名對照表

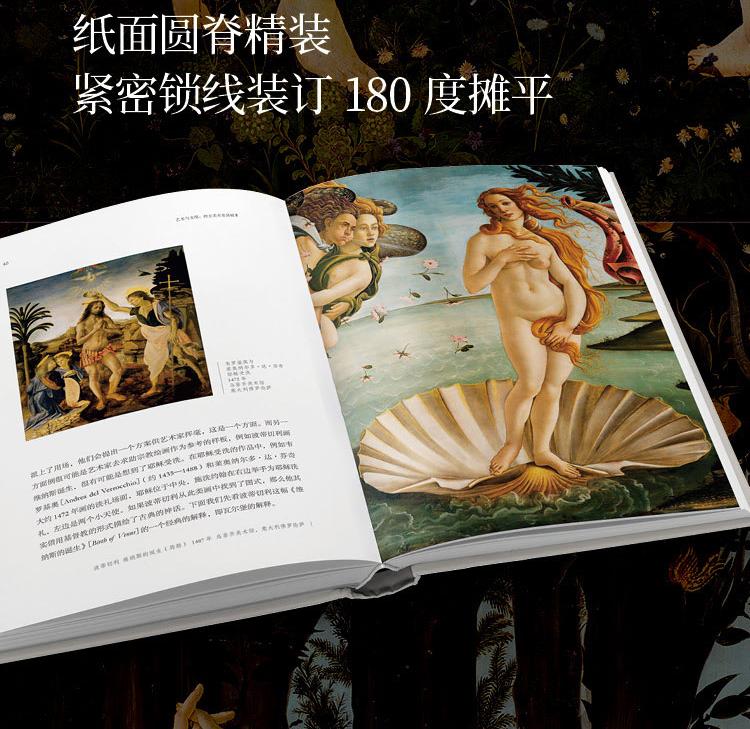

《維納斯的誕生》 古典題材主要是古典神話,它在中世紀的存留,要依附于世俗的作品,但世俗作品不像宗教作品那樣是裝飾教堂、供人膜拜的神圣作品,所以一旦損壞、一旦過時就被丟棄。然而,在文藝復興時期,藝術家日益擺脫工匠的地位,日益受到人們的關注,他們的作品從而也發生了性質上的變化。作品成了藝術,成了杰作,成了收藏家購買收藏的對象,從而得到了仔細而良好的照料。大約從 15 世紀 30 年代起,更多非宗教的題材保存下來。

對于古典的興趣,很快就越過建筑影響到繪畫,即使宗教繪畫也是如此。例如布魯內萊斯基的朋友馬薩喬

[

Masaccio

]

(1401—1428),描繪被天使逐出伊甸園的夏娃,就采用了古典雕塑中“害羞的維納斯”

[

Venus pudica

]

的形象。然而也有反過來的情況,如果雇主不是請一位畫家去畫宗教題材,而是描繪維納斯的誕生,他找不到傳統的先例可以參照模仿的話,就只好去求助古典文學作品,或者求助當代詩人。這時人文主義者的學問就派上了用場,他們會提出一個方案供藝術家揮毫,這是一個方面。而另一方面倒很可能是藝術家去求助宗教繪畫作為參考的樣板,例如波蒂切利畫維納斯誕生,很有可能是想到了受洗。在受洗的作品中,例如韋羅基奧

[

Andrea del Verrocchio

]

(約 1435—1488)和萊奧納爾多·達·芬奇大約 1472 年畫的洗禮場面,位于中央,施洗約翰在右邊舉手為洗禮,左邊是兩個小天使。如果波蒂切利從此類畫中找到了圖式,那么他其實借用教的形式描繪了古典的神話。下面我們先看波蒂切利這幅《維納斯的誕生》

[

Birth of Venus

]

的一個經典的解釋,即瓦爾堡的解釋。

烏菲齊美術館在 1881 年的展品目錄中介紹《維納斯的誕生》說:女神緩步走出海中貝殼,左側的兩位風神飛越過浪花,把女神推向岸邊。畫面右側的那位年輕女子代表春,她們都是真人大小。1890 年德國學者尤利烏斯·邁耶

[

Julius Meyer

]

提出,波蒂切利可能是根據一部古希臘詩歌選集—荷馬的《美神頌》

[

Homeric Hymns to Aphrodite

]

的第二首描寫維納斯誕生的古老故事繪制了這幅畫。那部詩集在 1488 年曾據佛羅倫薩的手抄本出版,另一位學者加斯帕里

[

Adolf Gaspary

]

(1849—1892)在 1888 年的《意大利文學史》

[

Geschichte der italienschen Literatur

]

(1885—1888)的第二卷“文藝復興時期的文學”中指出,此畫與波利齊亞諾《武功詩》

[

La Giostra

]

中描寫維納斯誕生的浮雕有關,那是詩中的維納斯宮殿裝飾的浮雕。《武功詩》是波 利齊亞諾為紀念朱利亞諾·德·美第奇

[

Giuliano de’ Medici

]

于 1475 年舉辦 的比武大會而寫,作于 1476 至 1478 年之間。1478 年朱利亞諾遇刺身亡,詩未完成。不過瓦爾堡認為波利齊亞諾的詩也是受了希臘古詩的啟發,所以源頭都一樣。希臘古詩描寫了美神誕生的場面:

讓我來歌唱,美麗純潔的美神,出生在花的大海環繞的塞浦路斯,由西

風神澤費羅斯護送,暢游在大海輕柔如絮的浪花上,頭系金帶的時序女神愉

快地迎接她,為她披上神圣的長袍,給她戴上美麗的金冠,再以珍貴的金花

銀花點綴她的衣裳。她優雅的頸項,雪白的前胸,佩上了時序女神曾用來裝

扮自己的金色花環,那是她們昔日在父王的宮殿中參加諸神優雅的圓舞時所

戴之物。

波利齊亞諾的詩也描繪了類似的意象,詩中寫道:

在白色的浪花中誕生了一位快樂優美

光彩奪目的少女,

浪蕩的西風神澤費羅斯吹拂她登岸,

她乘著一葉海貝

……

白色的時序女神們徘徊岸邊,

風吹動著她們飄飄散落的頭發,

她們的面容隱約仿佛,

就像姐妹之間常見的那樣。

女神從海浪中出現,

右手挽著長發,

左手掩在甘潤的胸前,

飄飄女神,凌波微步,

花草從沙灘上點點吐綻。

三位女神純然而愉快,

姿態優雅,張臂迎迓,

用綴滿星光的寬袍把她裝扮。

波利齊亞諾的詩襲用荷馬贊美詩,描寫維納斯從海中升起,說她被西風神澤費羅斯

[

Zephyrus

]

送上岸邊,并被時序女神接引。瓦爾堡認為:波蒂切利畫中情節的發展與詩句描寫的一樣,不同的只是畫面上立于海貝之上的維納斯,是用右手而非左手遮掩在自己的胸前,左手則把長發握攏在身邊。還有一個不同是,詩句中的維納斯由三位時序女神接引,而畫中只有一位身著彩色花袍、腰束玫瑰花枝的女子迎接。然而波利齊亞諾對衣飾動態的細致描寫,全然給波蒂切利的畫遵循無誤,這足以說明詩畫之間必有聯系。在畫中不僅有兩位鼓足腮幫的西風神,而且立于岸邊的女神的衣衫和秀發也隨風飄拂,維納斯本人的頭發更是如此。因而詩、畫二者都是對荷馬《美神頌》的讀解。瓦爾堡在做出這一番說明之后,提出一個圖像志的問題:畫中站在海岸迎接維納斯的是一個女子的形象,而不是詩人描寫的三位時序女神。這個女子到底是誰?瓦爾堡認為是春神,并從奧維德和文藝復興時期的神話作家卡爾塔里

[

Vincenzo Cartari

]

(約 1531—1590)那里援引了一些文字來證實這一辨認。瓦爾堡這樣做,也許是美術史研究上第一次提到一本神話志手冊,它在瓦爾堡開創的圖像學傳統中,充當著十分重要的角色。卡爾塔里的書名是《古代諸神圖像集》

[

Imagini de gli dei delli antichi

]

,往昔曾在藝術家當中廣受歡迎,出版于 1556 年的威尼斯。正像書名所示,主要是古典時代的圖像志。由于它對藝術家有用,后來的 1571 年版本還安排了插圖,直到 17 世紀后期還在重印,并且有法文、拉丁文、英文的譯本。

瓦爾堡說,盡管波利齊亞諾的詩仍舊遵循原文的三位時序女神,但在波蒂切利的畫中,她們三位已被合而為一。這種現象表明了波利齊亞諾的詩歌寫作在前,距希臘的荷馬贊美詩更近,而波蒂切利的畫要晚出,也更自由。如果要推究他們的傳承則詩人是源,畫家是流。是波利齊亞諾給予

波蒂切利建議,而不是相反。瓦爾堡得出這一結論,也就完成了圖像學研究中對作畫方案的重建。所謂的方案,就是我們確知或假設的人文主義者對畫家提供的題材和內容方面的建議,在這里,就是波利齊亞諾提供的《武功詩》。

不過,瓦爾堡并未就此止步,他進一步指出,或者說他感興趣的,是藝術家想要捕捉頭發和衣飾的那種轉瞬即逝的運動。他認為這不只是波蒂切利個人的行為,而是 15 世紀 30 年代開始風行的時尚。為此他引證了阿爾貝蒂的《論繪畫》,引證了杜喬

[

Agostino di Duccio

]

取材古羅馬的浮雕,并且繼續追蹤站在岸邊迎接維納斯的女神的頭發、衣服與波利齊亞諾的詩句的關系,進而與奧維德的詩句的關系。由此,瓦爾堡得出一個假設:波蒂切利筆下的人物,不論是飄舉的長裙,還是隨風蕩漾的頭發,都是受了博學的人文主義者的影響所致,他們建議畫家去采取古典雕塑的風格。瓦爾堡還把頭發和衣飾在風中的運動這種帶有激情的藝術語言稱之為“情念形式”

[

pathos formula

]

。不過,這種情念形式只有與那種炫耀相對抗、與那種狂熱相對抗時,才有真正的價值。

另一個引人注目的是,瓦爾堡還關注到我們前面提到的 1499 年 12 月由阿爾杜斯·馬努提烏斯在威尼斯出版的《尋愛綺夢》。按傳統的說法,那是多米尼科的一位教士弗朗切斯科·科隆納

[

Francesco Colonna

]

(1433—1527)撰寫的一部具有新柏拉圖主義風味的寓言傳奇,講一位叫波利菲洛

[

Polophilo

]

的人去追尋夢中的戀人波利婭

[

Polia

]

。我曾有幸在上海的著名收藏家楓江書屋主人處見到過此書的初版本,書內有希臘語、希伯來語、阿拉伯語、拉丁文混雜的字母排列,還有象形文字,涉及大量的密碼學、星象學、宗教學,說不定哪一天會有人像丹·布朗

[

Dan Brown

]

那樣寫一部關于這部奇書的比《四法則》

[

The Rule of Four

]

更引人入勝的探案傳奇。而對美術史來說,最可稱道的是它的木刻插圖,特別是那些奇思妙想的建筑圖,例如下面一段:

這樣一座高高的方尖塔,我真不知有什么別的建筑像它一樣,不是梵蒂岡的那座,不是亞歷山大的那座,也不是巴比倫的那座。我神情恍惚地站在它面前凝視著它,因為它本身包含著這么多令人驚嘆之處,更何況它那巨大的體積,令人驚訝的豐富的細節,以及建筑師的杰出技巧,精工細作和異常的努力,多么大膽的創造力,這需要怎樣的人類力量、藝術技巧,以及怎樣令人難以置信的工程,才能使這座與天比肩的巨大重物聳入云霄。

方尖塔是一種宗教象征,文藝復興建筑大師布拉曼特大概正是讀了這一段文字,才想把方尖塔安排在教最神圣的教堂梵蒂岡的前面廣場。朝拜者對著這個象征沉思,心靈會得到適當的調整,并等待著對所發現的神秘做出反應。

由 于《 尋 愛 綺 夢》 就 像 據 說 是 公 元 4 世紀的賀拉波羅

[

Horapollo Niliacus

]

撰寫的《象形文字》

[

Hieroglyphica

]

一樣在文藝復興運動中受到人們的關注,所以它也不時地引起文藝復興的研究者們的興趣。在研究波蒂切利的《維納斯的誕生》時,瓦爾堡注意到書中所描述的一件神圣的四面祭壇

[

sacra ara guadrangula

]

,這件祭壇以豪華的白色大理石

[

in candido et lucueleo

marmoro

]

雕刻著四季的擬人像,書中寫道:

祭壇的每一面都有圖像,刻畫得既優雅又逼真。第一幅是位美麗的女神,飄動的秀發上戴著玫瑰和各種鮮花編成的花環,薄紗透體,顯出四肢的勻稱。右手向一只古老的烤火盆撒下祭奠的鮮花,左手拿著一枝帶有芬芳花蕾的桃金娘。

《尋愛綺夢》的木刻插圖,展現的是一位側身向右站立的女子,正用右手向古老的烤火盆拋灑鮮花,頭發向左飄動,這表明了要呈現古典藝術的精華之一即人物外表衣飾的運動感。《維納斯的誕生》正是在這一點上,隨著波利齊亞諾的《武功詩》匯入當時的一股潮流,在這股潮流中,只要藝術家需要借助外表運動以使作品獲得生動的效果,他就會向古物和古典文獻世界請求援助。

以上是瓦爾堡的解釋,貢布里希基本同意。他認為《維納斯的誕生》沒有多少迷惑的特征,再也沒有哪幅畫比它更自身圓滿了。古希臘畫家阿佩萊斯的《美神出水》[Aphrodite Anadyomene] 在文藝復興時期的名望,再加上波利齊亞諾的詩句,似乎可以同時圓滿地解釋這幅畫的內容。不過貢

布里希還是提供了另一份古典文獻,即阿普列烏斯 [Lucius Apuleius](約125—170)的《變形記》[Metamorphoses] 中盧修斯 [Lucius] 的“靈視”。《變形記》寫道:

我做完了一通禱告,念完了悲慘的哀歌,睡意又一次把我衰弱的心靈壓迫在那同一張床上。我剛合上眼睛,瞧,從大海中間浮現出一副絕世的美容,那容貌甚至值得受到眾神的尊崇。接著,我漸漸看到一個閃光的全身形象躍出海面,站在我的面前,我愿意用人類貧乏的語言,盡其所能地描述一下她那驚人的相貌。首先是她那頭發,豐茂繁密,微微卷曲,柔順地落在她神圣的脖頸周圍,優雅華貴地飄動著。

最后的這些文字使波蒂切利的心靈朝著飄動的頭發這一幻象上想象,而他對這種頭發的描繪一直都在激起人們的驚嘆和贊美,情況難道不會如此嗎?但是對于中國觀者來說,《維納斯的誕生》有時會令人想起曹植筆下的洛神形象。那位美神翩若驚鴻,凌波微步;秾纖得衷,修短合度;肩

若削成,腰如約素;延頸秀項,皓質呈露;芳澤無加,鉛華弗御;云髻峨峨,修眉聯娟。它是用一連串的文字構成的美,是在語詞的時間節奏中讓我們想象的女神之美。

關于繪畫和詩歌在表現美的時候各自所具有的優勢和局限,請參看朱 光潛先生翻譯的萊辛

[

Lessing

]

的姊妹藝術比較之書《拉奧孔》

[

Laokoon

]

。

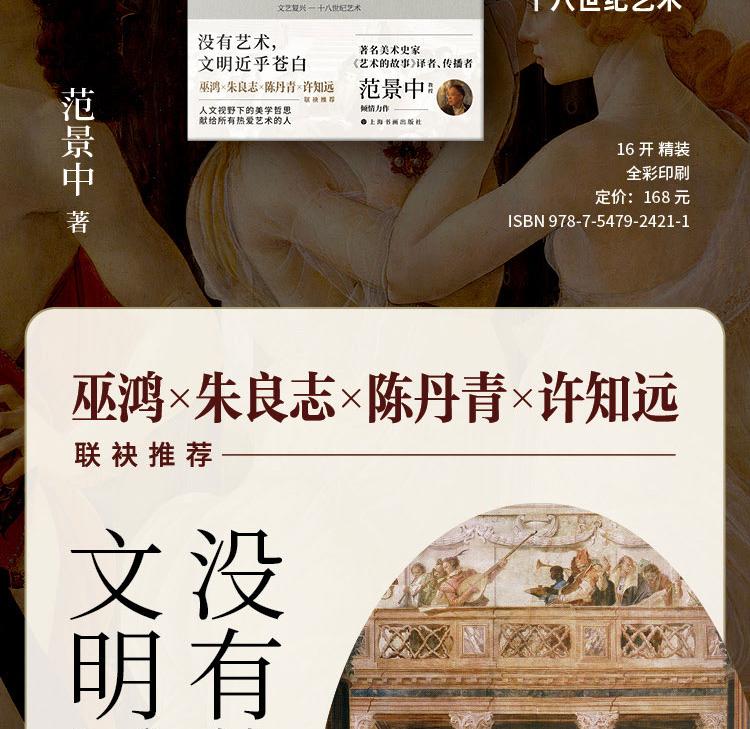

“沒有藝術,文明幾乎蒼白一片。”——范景中

藝術,作為人類闡釋世界和承載其觀念意義的重要方式之一,以鮮明的文化品格,豐富的表現形態,參與了人類文明精神氣象的建構。著名藝術史家、中國美術學院教授范景中的《藝術與文明》三部曲,是凝聚其五十多年研究成果的一部通史性藝術專著。全書將綿延幾萬年的西方藝術置于人類歷史文明語境,以宏闊的文化視野,沿著藝術的價值學與形態學這兩條互為交織的主線,對藝術主體特征的變遷、藝術價值內涵的演化、藝術圖式與趣味相匹配的歷程,以及藝術不同發展階段與社會歷史環境、與其他文藝思潮之間的錯綜復雜關系等等,作出了全新觀照和系統梳理。

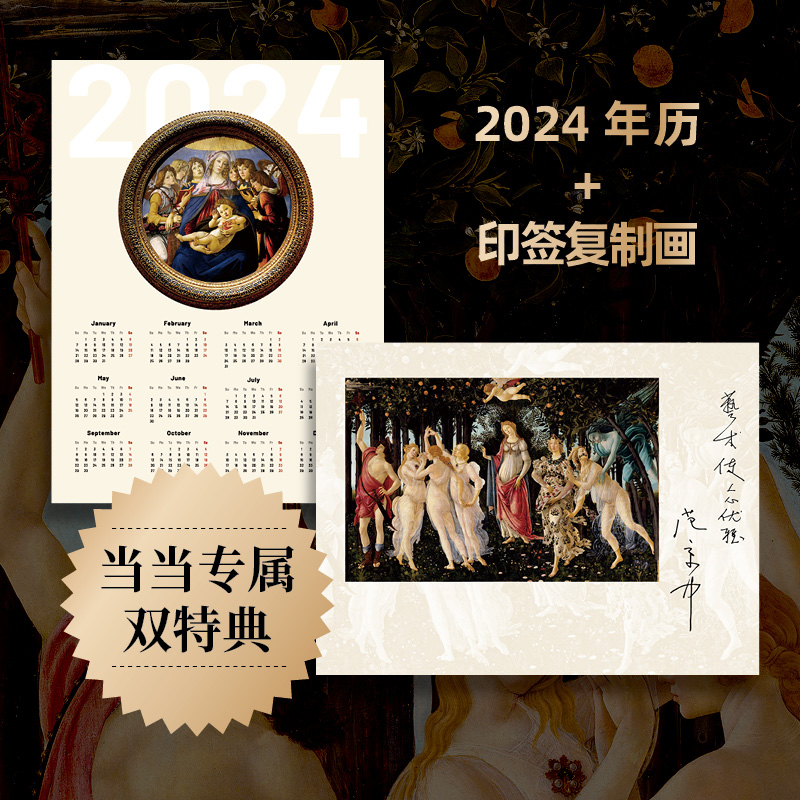

本書為《藝術與文明》三部曲之第二部,共25萬字、197張圖片,聚焦達·芬奇、米開朗琪羅、拉斐爾、維米爾、倫勃朗等天才藝術家層出不窮的黃金時代——文藝復興到18世紀。作者摒棄當下流行的各種嶄新術語,強調繼承西方傳統的風格學、圖像學方法,深度闡釋不同時代之下的藝術這一獨特的人類視覺創造成果,涉及歷史、宗教、建筑、科技、哲學等多個不同領域,并且處處體現東方的審美與哲思。藝術是文明的代言人,藝術是門徑,帶領我們進入的是文明的廣闊世界。希望本書能夠帶給讀者審美與眼力的提升,用藝術觸碰文明。

范景中,1951年11月生于天津。中國美術學院教授、博士生導師。曾兼任《美術譯叢》《新美術》主編、中國美術學院圖書館館長、中國美術學院出版社總編。中國美術家協會理事、中國美術家協會理論委員會委員。

范景中教授是當代中國藝術史研究的標桿人物。他最早將西方藝術史學者及其研究成果與方法介紹到中國;他首次將貢布里希《藝術的故事》翻譯介紹到國內;他在20世紀80年代便倡議“美術史應是一門人文學科”,推動了美術史的獨立發展及對其他領域之影響。