編輯推薦

亮點1:作者

勒內·雷哲皮(生于1977年)的名字幾乎等同于北歐美食的新生。在包括“廚神”費朗·亞德里亞(Ferran Adrià,斗牛犬餐廳)和托馬斯·凱勒(Thomas Keller,法國洗衣房餐廳)在內的多位主廚手下磨練數年后,年僅25歲的勒內成為了諾瑪餐廳(NOMA)的總廚及聯合創始人。也是從那時起,他迅速脫穎而出,收獲了極高的國際聲望,成為備受矚目的新銳主廚。2010年,諾瑪餐廳被圣培露(S. Pellegrino)“全球50家餐廳”獎(World’s 50 Best Restaurants award)評為世界餐廳。勒內·雷哲皮的成功,源于其對北歐風土及當地食材與生俱來的敏感和深刻的了解。他踏上嚴酷而肥沃的北歐寒地,先驅性地深入探索食材和產地,并將烹飪應因時因地的理念提升到前所未有的高度。勒內與眾多食材供應商緊密合作,其中許多專為諾瑪餐廳生產或收集食材。他始終密切關注著季節的變幻,以及歲月流轉所帶來的機遇和改變。而正是其對季節性食材和本地食材的執著,使他成為了全球廚師和美食愛好者的創意源泉。

亮點2:NOMA餐廳

實至名歸的世界餐廳,4次穩坐世界餐廳排行榜**寶座,獲得“世界餐廳”的封號。北歐本土特色菜肴創意先驅,“北歐美食風暴”中心,經過疫情期間的短暫休整,將于6月1日重新開業

亮點3:神秘、稀缺

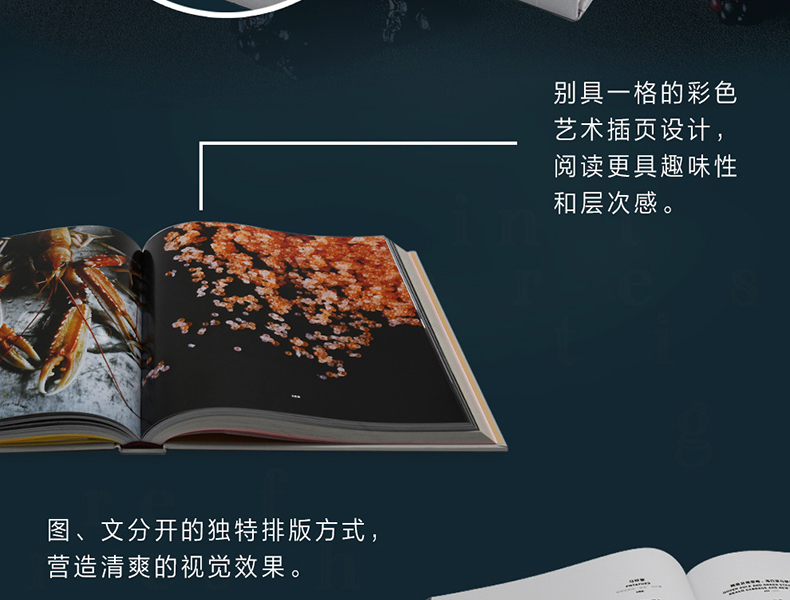

NOMA餐廳的菜單永遠根據北歐風土設計,食材因時而變,菜肴因季而生。本書是NOMA菜單的完整圖文記錄,包含90余份絕美的食譜及成品圖片,讓讀者一覽NOMA餐廳菜肴的創意和擺盤設計的精妙。

本書收錄了勒內的私家日記,記述了NOMA的創立思路,以及甄選食材的歷程。揭秘NOMA餐廳在食材為王,創意至上的美食擂臺穩坐頭把交椅的制勝法寶。

內容簡介

NOMA(諾瑪餐廳)是世界餐飲的前沿陣地,也是席卷全球的“新北歐美食”運動的風暴中心。主廚勒內·雷哲皮憑借其精湛的技藝、非凡的創造力和對歐洲風土的深刻而獨特的了解,引領NOMA立足北歐本土食材和原生味覺記憶,開創了全新的北歐美食語境。勒內因將北歐佳肴推上史無前例的高峰而廣受贊譽,而NOMA也因此4次穩坐世界餐廳排行榜冠軍寶座,獲得“世界餐廳”的封號。

《NOMA新北歐風暴》是對勒內·雷哲皮及其締造的諾瑪餐廳(NOMA)的深度探索,一次對其美食哲學和創造力的全面展示。本書幫助我們全方位地了解諾瑪餐廳,以及鑄就其輝煌的一磚一石,對勒內和NOMA餐廳的發展歷程和美食哲學做了全面的解讀,一經出版便被全球廚師、美食評論家和專業媒體奉為“奇書”。通過90余份配以精美照片的菜譜,本書史無前例地完整呈現了諾瑪餐廳的全部菜式,這無疑是對主廚勒內所引導的“北歐美食風暴”直觀的解說。收錄了勒內于諾瑪餐廳成立之初探尋北歐食材的旅程中所寫的日記,其詳細記述了勒內對北歐季節性食材的不斷探索,以及他為北歐食材進入美食殿堂所做出的努力。此外,勒內還特別介紹了諾瑪餐廳指定的食材供應商,并詳述了這些供應商在生產或收集食材時所秉持的高品質。只有在這里,你才能看到諾瑪餐廳的非凡成就和創新,也只有在這里,你才能找到勒內·雷哲皮矢志不渝的初心。

作者簡介

勒內·雷哲皮(René Redzepi)——-NOMA餐廳的主廚和締造者,曾帶領NOMA四次問鼎“世界餐廳”冠軍寶座,創造了NOMA獲獎無數、穩居世界的新北歐神話。其憑借對北歐風土的深入了解,立足本土食材,重新發掘當地特色菜肴,成功開創“新北歐美食”風潮,被公認為當今世界影響力的主廚。

目 錄

牛奶皮與青草 奧拉維爾·埃利亞松 6

完美的風暴 魯內·許曼-尼爾森 10

勒內的日記 勒內·雷哲皮 18

一位北歐主廚的肖像 魯內·許曼-尼爾森 37

時間與空間 迪特·伊薩格 攝影 40

四時之味 勒內·雷哲皮 249

諾瑪餐廳的供應商們 勒內·雷哲皮 345

諾瑪的每個人 迪特·伊薩格 攝影 355

詞匯表 358

前 言

萬物皆可食,萬物亦非皆可食

眼前呈現的是一盤牛奶皮配青草、鮮花及香草,此為是日菜單的當日之一。裝飾采自奶源地的奶牛生活的原野,它們在這片草地上漫步、進食、排泄。這道菜本身就是一個微型的生態循環系統,享用過程驚喜連連(畢竟,這道菜整體看起來是一份點綴著些許青色的黏糊糊的煎餅)。但毫無疑問的是:入口的瞬間,原野各個角落的風味同時在我口中爆發。

我于2007年6月舉辦的“空間中的生活”(Life in Space,我柏林的工作室每年舉辦的試驗性研討會,下簡稱 LIS)中,與一群新朋舊友品嘗了這道菜。會上,藝術家、建筑師、設計師、社會學家和自然科學家,以及其他專業人士匯聚一堂,對顏色、運動、時間和空間進行探索。活動沒有劃分試驗、討論和茶歇環節,松散的非正式的架構便于激發連續不斷的頭腦風暴、實操和感官探索。為了防止用餐過程干擾本日的主題,我問好友勒內·瑞瑟是否可以就與時間和空間概念相關的食物開展一系列試驗,如此LIS的參與者們便能在研討的過程中用餐。

這道“牛奶皮與青草”引起了特別的討論。絕大多數人認為這道菜是當日主題的延伸;牛奶皮仿佛被賦予了靈魂,貫穿于各項試驗中。“空間中的生活”的中心主題之一,便是如何將空間體驗當作一種過程——而非在運動中描繪空間。為了達到這個目的,我們需要將理念、實驗、空間、自身和周邊的世界融合在單一的系統中。美學價值、社會價值和政治價值相互增進——集“田野間所有美物于一身”的有機牛奶皮毫無疑問是受到多學科交叉影響后升華的產物。在進餐的過程中,我們的試驗進程并沒有停止;相反,甚至更進了一步。

從那以后,我有幸更進一步與勒內合作。我與勒內討論,假設烹飪的基本構成并非預設,而是在試驗新食材、質感、顏色、溫度和口感的過程中逐步形成的,此時烹飪的意義又會如何。食物的概念并非天成,而是作為實際勞作的一部分逐漸形成的,各要素之間的關系在試驗過程中不斷得到創建和演進。

我們的對話涉及有關味道的回憶,以及味道如何與場景、情緒、時間和人物的形象產生緊密聯系。當我們在烹飪和藝術中使用含義差別極細微的詞匯時,一種若隱若現、非同尋常的經歷便成為了可能。此時,你已接近感官價值的極限。感官相互結合,使思維得到延展,聯覺地圖由此形成。

我們始終面對著瑣碎的感官世界,其中無外乎令人乏味的商業化產物。該世界的制造者旨在提供“安全”的感覺,兜售的都是其目標群體可以立即識別的體驗。結果,個體的想象力趨于平衡,差異越來越小。人的感官變得遲鈍了。相反,諾瑪餐廳不懈的發展目標,是讓我們的感官保持敏銳。餐廳的奧義在于出其不意,并讓不確定性得以生根發芽。可以說諾瑪餐廳為客人提供了一種全新的語言,但這種語言只有借助個體獨特的使用方式才能產生意義,即通過個體彼此獨立的味覺體驗才能獲得(這一點同樣適用于好的藝術:好的藝術不但能夠創造意義,也會對所創造的意義做出審視)。

以勒內在“空間中的生活”中展現的牛奶和原野為例,沒有一點小題大做,每位客人的菜都是一樣的;大家共聚一堂,品嘗后卻有截然不同的體驗。一些不同尋常的事此時此刻正在發生。人只有一套味蕾——相比鮮味,這些味蕾可能對甜味更為敏感——同時可能將所品嘗的菜肴與特定圖像或情緒相聯系。食客的期望和洞察力僅局限于其本體。他們的身體都以其特定的方式攝取并轉化著食物,而每個人的味蕾、體質、背景都不同于他人,用餐體驗也因此各不相同。我們所感受到的差異凸顯了此次試驗所處的高度。該試驗以事件的形式闡釋了在集體化的空間中(包括菜品和整個用餐過程),個人感受仍需被優先考量。

我們還形成了一種傳統,認為進食是孤立的現象,是一日生活中的間隔或停頓。食物之呈現可以異常精美——宛如一件迷你藝術品,借助其襯托超脫于環境,而其提供的味覺體驗也是被閹割的。以樹木為例。有些人會認為那不過是土地上的一個物件,樹葉有特定的形狀,樹枝有特定的厚度。這樣的描述可能對銷售植株的人來說更適用。但毫無疑問的是,樹木并非獨立的個體,而是龐大的生態體系中的一部分:樹木與其生長的土壤、雨水和陽光密不可分。光合作用的過程使樹木成為我們環境中重要的組成部分。樹木是地球母親的肺的一部分,因此是無法與周遭割裂的。樹木帶有時間性,有它的過去與未來,亦有春、夏、秋、冬的四季輪回。

同樣地,馬鈴薯也無法與其生長的土壤割裂。勒內對此心知肚明。這也就是為什么,那天稍后,LIS的參與者們再次沉浸于勒內的另一個創作——“剛犁過的馬鈴薯田”(一道外觀黑乎乎、疙疙瘩瘩的、口感香脆的菜肴)。并且,如同樹木和馬鈴薯一樣,餐盤上的菜本身便是大循環的一部分:這些食材通常都有其節令,以及獨特的成熟過程——即各自的時間維度——而且,會在我們的身體里停留特定的時間。它們來自某塊田、某棵樹、某株灌木、某只動物、某片海洋……換句話說,這些食材和我們一樣,都是環境不可分割的一部分。而諾瑪所處的環境則大多是屬于斯堪的納維亞的。

食物實在是太隨處可見了。人人都會進食,并對食物懷有不同的看法。但品味不僅是個體見解,食物也絕不“只是食物”。無論我們是否喜歡這個觀點,我們的飲食影響了世界的面貌,同時也決定了我們理解世界的方式。看到一盤食物的同時,我們也應該看到宏觀的生態環境。如果我們知道食物的來源及去向,這些信息可能會讓我們的味覺產生更深的印象。馬鈴薯是來自新西蘭還是丹麥拉邁夫喬登區域很重要,而我可以看到模糊知識和味覺的邊界所蘊藏的巨大潛能(正如藝術,我們絕不應該將形式和內容分開討論)。此二者可以是一種飲食體驗的一部分。同樣的,烹飪、用餐和味覺也與許多其他因素相關。食品可以是政治性的,也與責任感、可持續性、地理和文化有關。勒內實施其設想的同時,我們找到了用餐體驗與社會維度、記憶、文化空間、北歐國家的原始食材、個體與集體體驗之間的一致性。我希望讀者在閱讀本書的過程中,也能有類似的體會。

媒體評論

“圖片之精美令人瞠目,一腳踏入北歐奇境,嗅到林間的野菌香”—The Independent on Sunday

“NOMA,一本精致得不舍得帶進廚房的食譜” —thekitchn.com

全球美食的沸點話題,NOMA不止北歐,而是我們每個人的心靈故鄉。—Kitchen Daily

“一本曠世奇書,NOMA將成為影響每一代廚師的豐碑”—The Atlantic

“勒內的心路歷程、奇思妙想和傳奇式的輝煌,初代NOMA停業后,這本書成為了收藏” —New York Magazine Online

在線試讀

何為餐廳?

90%所謂的高端美食餐廳其實都處在自動巡航模式,只會自我復制。[而諾瑪]“一切都是完美的”。這間餐廳的一切都值得稱道:概念、凝聚力和哲學。正如作家伊恩·麥克尤恩(IanMcEwan)所說,這是一種‘陌生的慰藉’。諾瑪完全改變了我對餐廳能力的想象。

諾瑪效應

人們提到丹麥食物,還是會想到寡淡的肉醬、水煮馬鈴薯和灰蒙蒙的漢堡……所有高品質的食材都被送去了英吉利海峽,丹麥人自己手里只有次等貨……現在,烹飪已不再是專業人士的天下,對烹飪感興趣開始變成一種身份象征……人們對古老且幾乎被人遺忘了的丹麥本地奶酪的興趣也越來越濃厚,而本地的蘋果酒釀酒廠也不斷興起。其中某些趨勢可以解釋為‘諾瑪效應’。

就是現在,春天開始

當春天來臨,諾瑪會更換全新的菜單。通常,圓鰭魚籽的供應商會打電話來通報批豐收,這標志著新春的到來。海水溫度開始升高,勒內知道野生大蒜不久就會從土地里探出嫩芽。野生大蒜是春天的終極信使……黃色伯利恒之星開始羞答答地開放,繁縷漸漸達到足夠的甜度。其他所謂的“雜草”,比如蒜芥,也宣告了自己的到來,廚師們不斷地采集著,直到手凍得生疼……

也是一部北歐動植物筆記,喚起每個人心中對自然的記憶

紅松雞是素食野鳥,通常以植物花苞為食,如果正當季,也會食用漿果。花苞和漿果會落在鳥喙下小小的嗉囊中,而葉子和樹枝則會被過濾掉。輕微的發酵會在嗉囊中發生。獵人們打到這種野鳥后,會留下它們的嗉囊——嗉囊是綠色、濕潤的,可以做成薄脆餅干。根據季節和可得性不同,嗉囊的風味也會有極大差別,但著實有趣、非同尋常。我們一定可以把它用作除薄脆餅干以外的其他方面,像是曬干后作為香料或用來泡油。格陵蘭島的小孩會把空的嗉囊像小氣球一樣吹來玩。