1、本書為2021年“傅雷翻譯獎出版資助計劃”圖書。

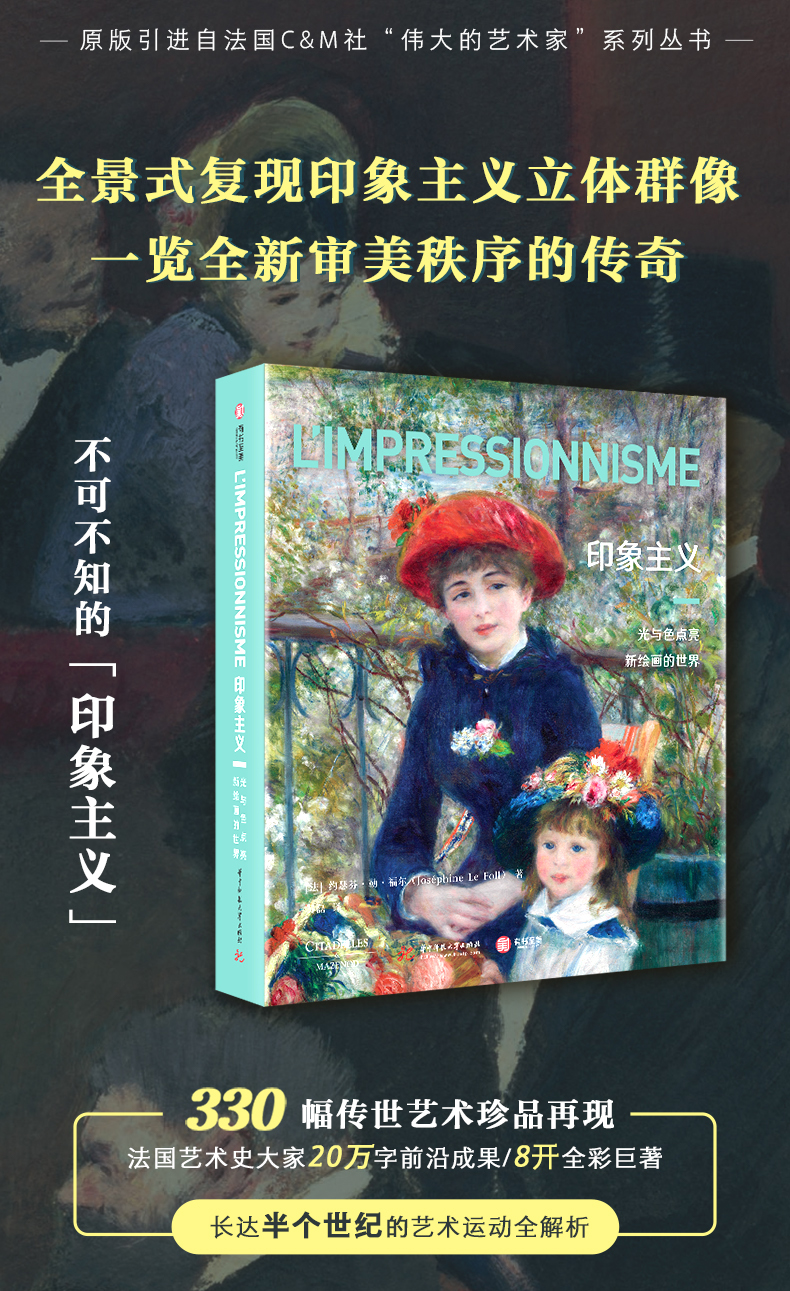

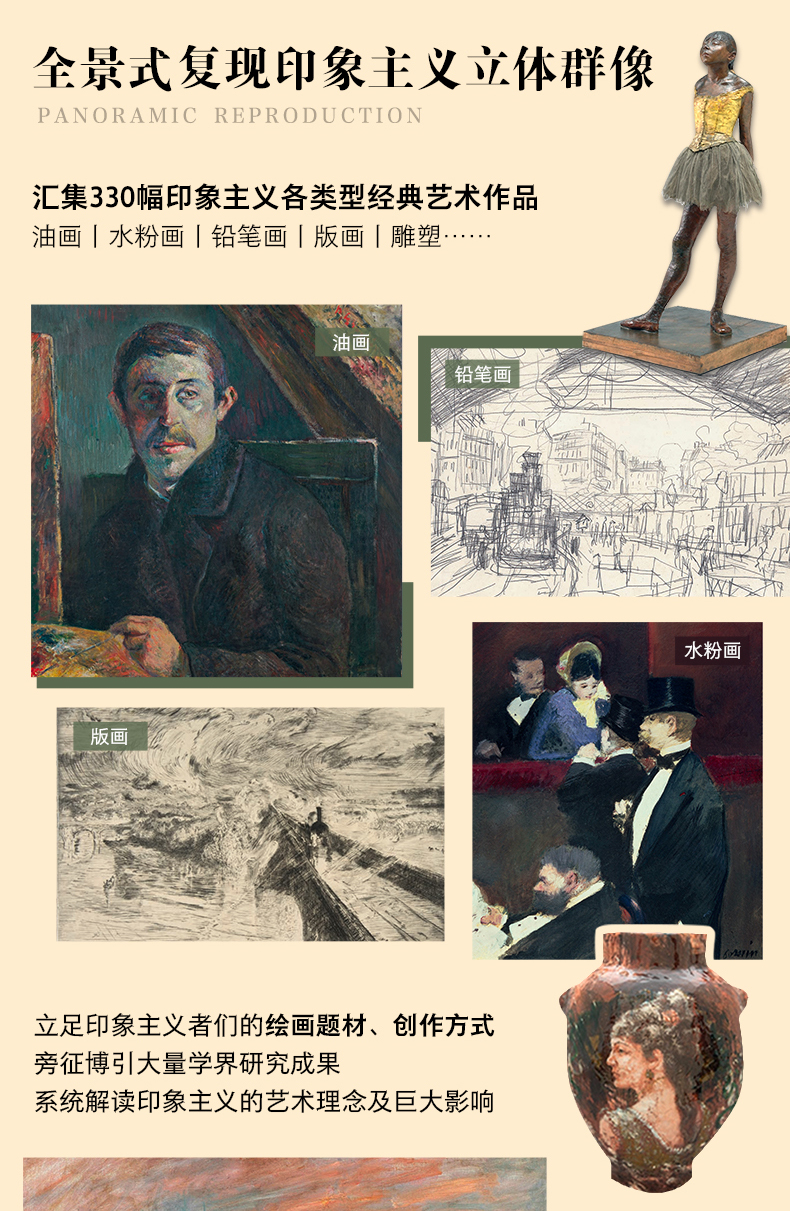

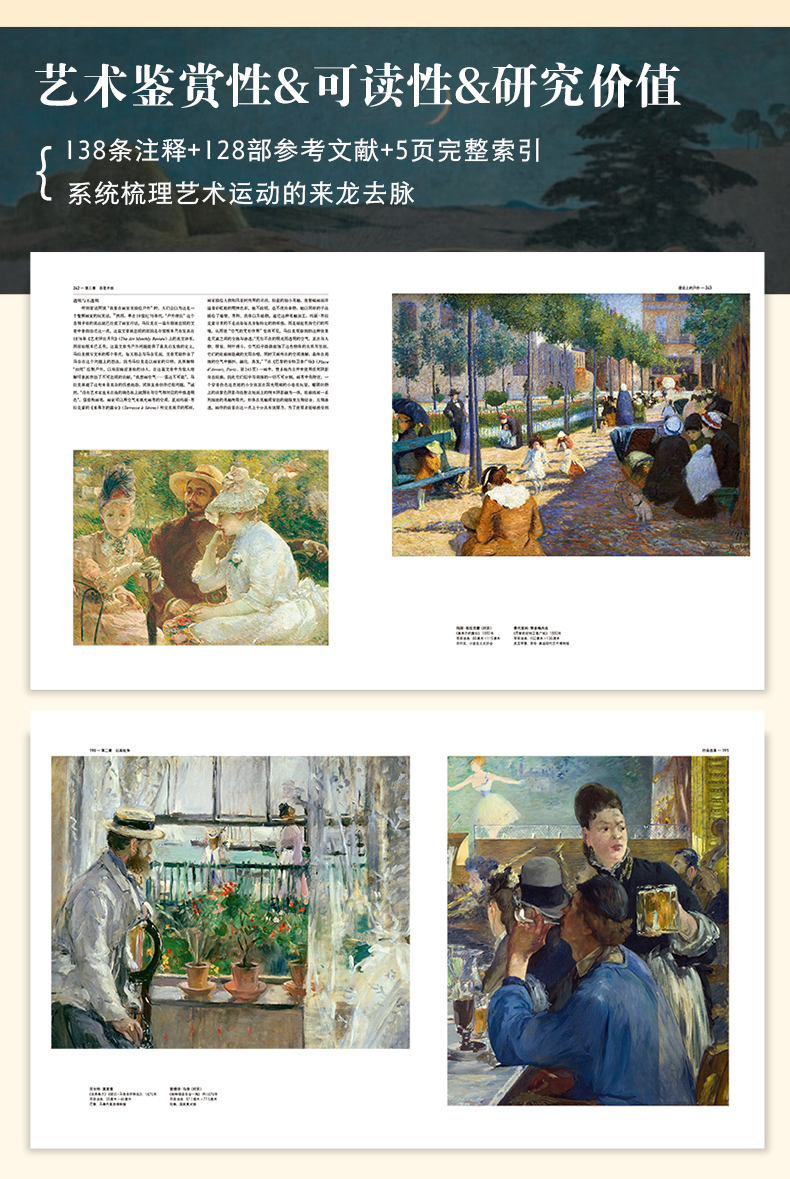

2、一部法國藝術史家對印象主義的研究!一幅印象主義運動的立體群像!

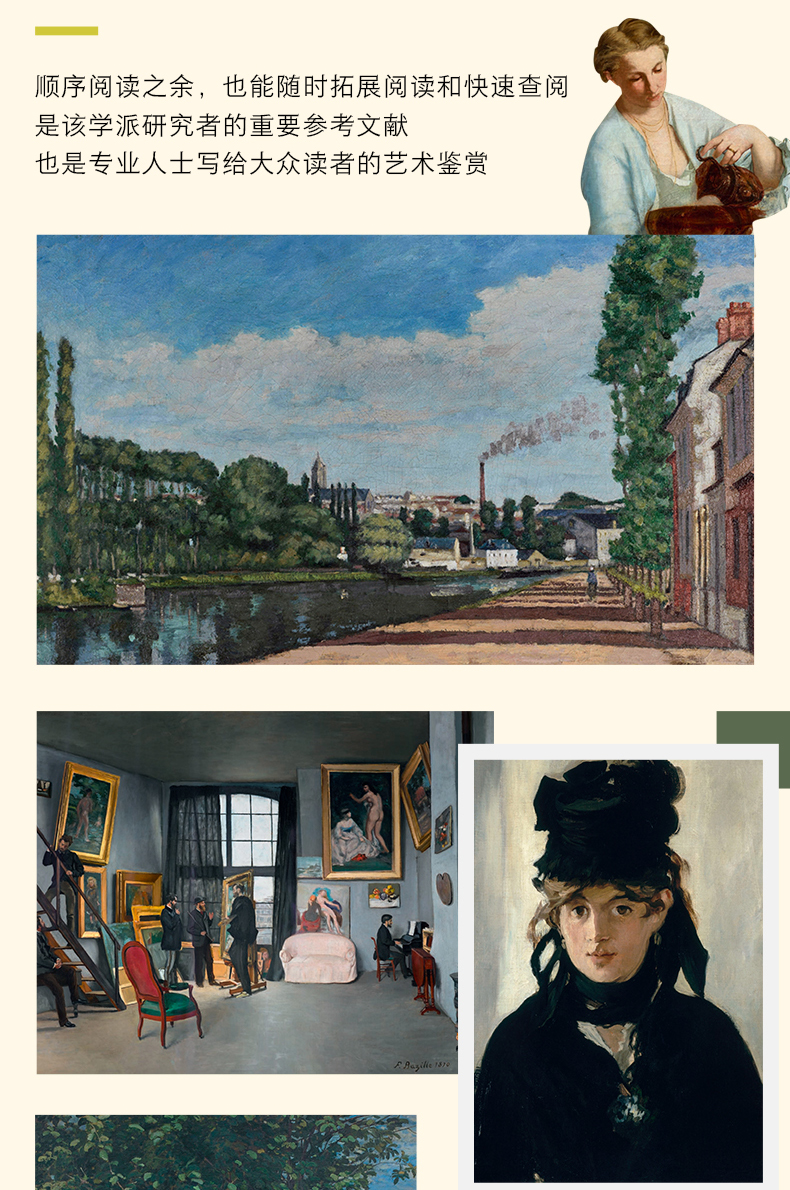

作者約瑟芬·勒·福爾宛如手中拿著一副由一手材料制成的放大鏡,從1855年的世博會開始,將視角控制在印象主義者們的繪畫題材、創作方式,以及這場藝術運動的結果與產生影響的范圍,對印象主義運動做出完整且真實的還原。在這些描述過程中,作者手中的這副放大鏡也折射出當時學院派藝術的生存、當時影響印象主義畫家其他的藝術流派,藝術家們接受的繪畫訓練方式,以及藝術家、贊助人們、藝術評論家之間的往來關系等諸多現狀。這些內容在放大之后,宛如一塊塊色塊,足以對印象主義產生新的認知:誰可以被納入印象主義?其實說法各有千秋;印象主義畫家所推崇的戶外寫生該如何理解?真相也許讓人大跌眼鏡;如何評價印象主義運動?“印象主義將會是未來的官方人士”……關于印象主義相關的其他問題,書中都有試圖還原語境后的結論。

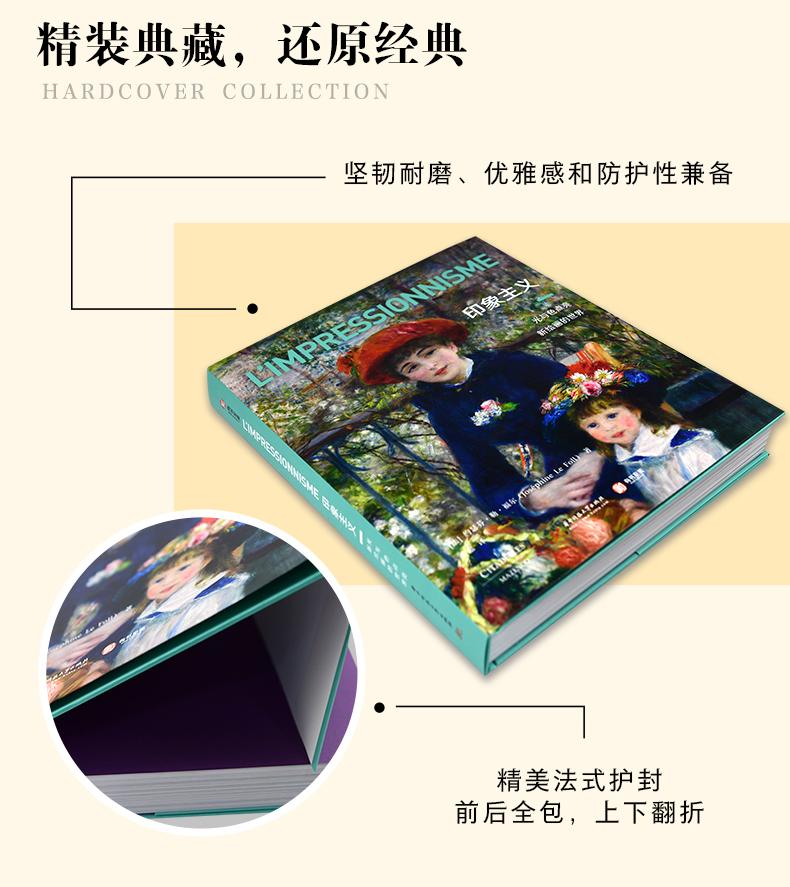

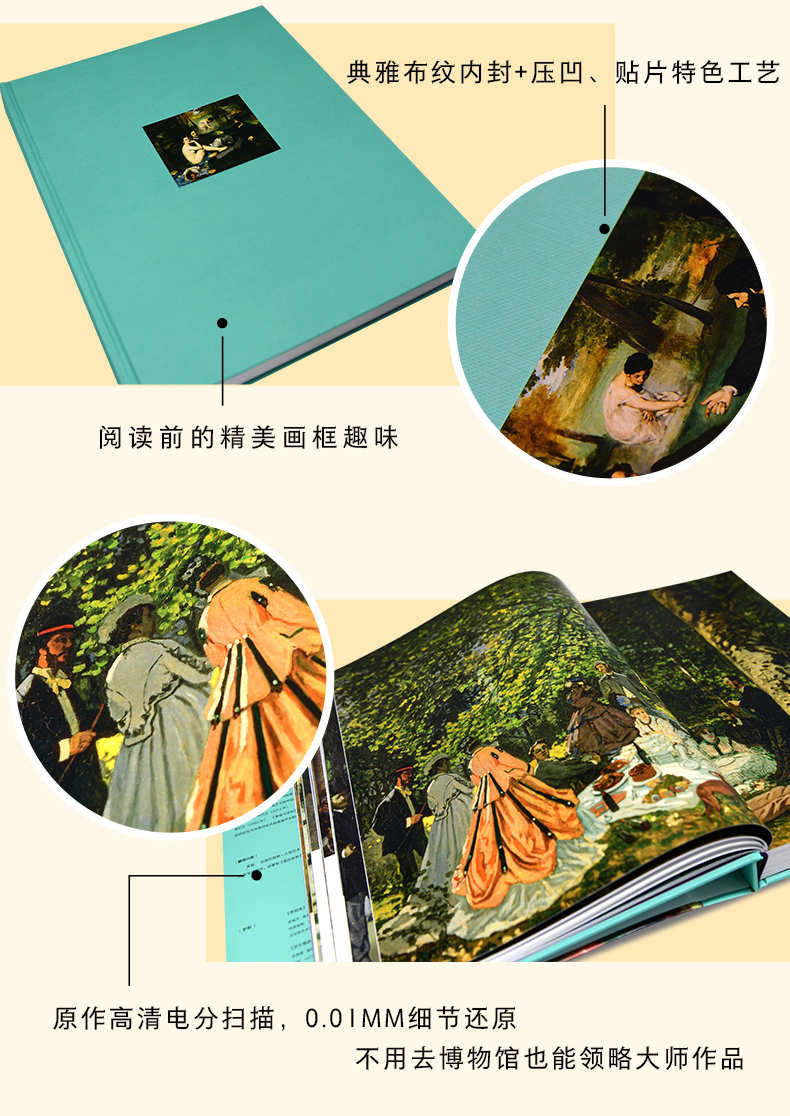

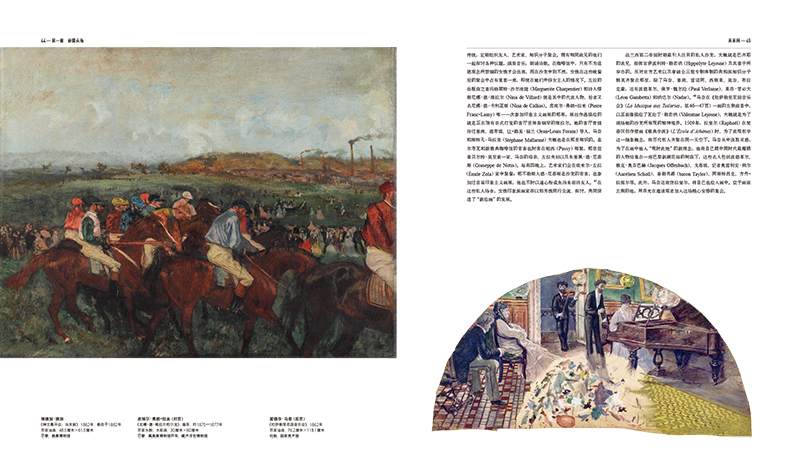

3、本書和《凡·高:化世間痛苦為洋溢的美》《高更:探尋生命本真之美的倔強靈魂》《夏加爾:守望鄉愁與愛的詩人》《卡拉瓦喬:在他的明暗世界中逆行與抗爭》《拉斐爾前派:反叛與唯美,夢幻與真實》同為一個系列,采用硬殼 法式護封的工藝,全彩8開,畫面清晰,色彩還原度高,能夠使讀者更完整、清晰地欣賞到西方知名藝術運動的全過程。

基本信息

序言 11

背景與模糊

第一章 嶄露頭角 14

印象主義初期 17

一張藝術界的留影:1855年世界博覽會 17

傳統的堡壘:巴黎美術學院 23

戶外寫生 26

大師的教誨 32

關系網 36

畫壇友誼 36

公共咖啡館與私人沙龍 42

變革中的肖像畫 48

不屬于任何畫派的大師 54

藝術界 58

早期沙龍 58

危機中的官方機構 62

從店鋪到畫廊 66

新客戶、新產品 69

印象主義者的合作公司 77

利益共同體 77

混雜的展覽 83

參展畫作 86

《日出﹒印象》 94

個體沖擊下的團體精神 97

第二章 以畫抗爭 103

去除不可見 104

真誠令想象過時 110

成規的桎梏 118

客觀審視下的人體 123

推翻畫類等級制度 128

畫類雜糅 128

現代生活的英雄主義 131

風景畫:歷史畫的解藥 140

裝飾、裝飾化、裝飾性 148

拒絕理想美 152

世間之人 152

未經整形的身體 160

現代人的服裝 169

風景中的人像 175

行業改革 181

至上素描的隕落 181

片段成就畫作 186

完成與筆觸 192

色斑畫派 196

第三章 百花齊放 203

藝術家 205

傾聽感受 206

風格就是主題 210

“眼睛,一只手……”:筆觸 216

技術創造性 222

理論上的戶外 227

窗戶 227

重回畫室 234

透明與不透明 242

浴女 246

制造難以捕捉 250

世上流逝的一分鐘 250

框架,即興作品 256

系列、重復、版本 264

綻放的色彩 274

色彩的新詞 274

洛可可調色板 279

交織的細密筆觸 284

東方、野性、原始291

第四章 風流云散296

解散之后298

印象主義者:新的反叛者298

個人策略304

消失、背棄、忠誠310

開始313

被超越的印象主義325

卡耶博特的遺贈:制度化后的印象主義325

印象主義的一筆:新學院主義330

印象主義:年輕人的風格336

前衛派的回擊343

國際影響346

榜樣輸出346

反對與贊成355

本土之光358

呼應、對等、交流366

音樂與文學的回響366

擬畫攝影與抓拍371

馬奈,電影的發明374

結語《讓娜》或印象主義之《春》 378

注釋383

參考文獻390

索引394

圖片來源說明399

......

1874年,為了反對法國沙龍的藝術評判標準,一群藝術家決定團結在一起。這次頗有反判意味的舉動拉開了長達半個世紀的、西方具有革命性的藝術運動帷幕。而由一位平庸的藝術評論家的諷刺之詞而來的“印象主義”,則成為了任何喜愛或研究西方美術史的人都無法回避、需要直視的一場藝術運動。

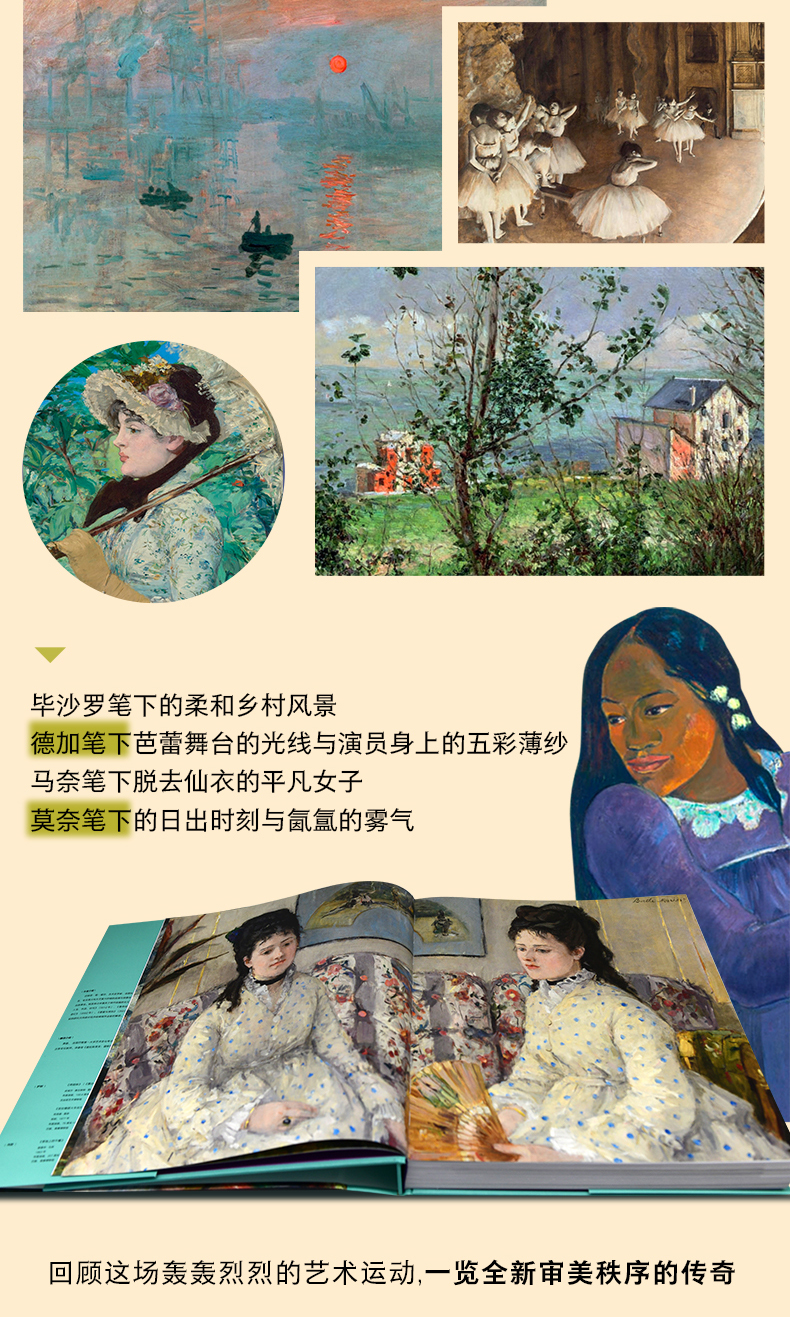

實際上,印象主義的發展可謂峰回路轉。起初,印象主義者們堅持對學院主義的藝術法則嗤之以鼻;印象主義者們堅持從1874年開始舉辦屬于他們自己的展覽;印象主義者們堅持要戶外寫生。很快,一切就發生了變化:有的藝術家中途退出畫展,有的藝術家還是把畫架搬回了畫室。但是,印象主義者們始終堅持改變調色盤顏料排布,并用畫筆試圖固定對整個世界的短暫一瞥。終,畢沙羅筆下的柔和鄉村風景以及德加筆下芭蕾舞臺的光線與演員身上的五彩薄紗,甚至馬奈筆下脫去仙衣的平凡女子都進入了博物館的收藏庫。而流派代表人物莫奈則在一群美國崇拜者的簇擁下,將印象主義之風吹到大洋彼岸。回顧這場轟轟烈烈的藝術運動,我們要承認,誕生于馬奈光環下的印象主義預示著一種全新的審美秩序的到來!

本書由法國美術史學者執筆,作者試圖對那些似乎習以為常的流派印象提出新的卓識。另外,本書還充分延展敘述了這場藝術運動的其他層面,如它影響了法國以外的藝術家,又如它在其他藝術門類(音樂、文學、攝影、電影)中產生共鳴,并推動了新印象派和后印象派的發展,以及對20世紀西方藝術的發展所產生的重大變化。

當人們想到印象主義時,腦海中浮現的畫面之一,大概就是一片盛放著虞美人的田野。這幅畫面雖是自發生成的,倒也分外清晰,就像公眾對印象主義的看法一樣。不過,正如所有的刻板印象那樣,公眾的看法也并不可靠。當人們試圖近觀時,透視變得朦朧起來,情景開始消逝,清晰度也發生了變化。這種如今處處伴隨著“印象主義”一詞的模糊,其實正是涵蓋了諸多復雜現實的各式標簽的特性。問題首先來自畫家的歸屬。邁耶﹒夏皮羅(Meyer Schapiro)曾不無挑釁地斷言,只有克洛德﹒莫奈(Claude Monet)才可以被視為“真正的”印象派畫家。亨利﹒馬蒂斯(Henri Matisse)向卡米耶﹒畢沙羅(Camille Pissaro)請教“印象主義者”一詞的確切含義時,后者以“那是一個永遠都不會創作相同繪畫的畫家”來作答。這一定義尤其適用于阿爾弗雷德﹒西斯萊(Alfred Sisley),同時又把保羅﹒塞尚(Paul Cézanne)排除在外,因為塞尚“一生都在繪制同一幅畫作”,而且他“從未畫過太陽,只描繪陰天”。愛德華﹒馬奈(édouard Manet)與埃德加﹒德加(Edgar Degas)在繪畫中所展現的對戶外場景和風景的漠不關心,也使藝術史學家在他們是否屬于印象派的問題上產生了分歧。事實上,定義的含糊使任何評論家都能以自己的標準來確定畫家是否屬于這段歷史。印象主義的“法國身份”,則致使流派內的外國畫家有時會遭受排擠,如費代里科﹒贊多梅內吉(Federico Zandomeneghi)和瑪麗﹒卡薩特(Mary Cassatt)。女印象主義者也見證了類似的命運,成為數個世紀以來輕視女性創作陋習的犧牲品。不過,1874至1886年舉辦的八場印象主義畫展,為糾正定義的含糊提供了必要的歷史框架。查爾斯﹒墨菲特(Charles Moffett)和魯思﹒伯森(Ruth Berson)通過梳理展覽圖冊、鑒定作品以及整理報刊評論而取得的研究成果,被一些學者稱為“革命性的再創作”。得益于他們的出色研究,我們得以更嚴謹地把握這些畫展的背景。印象主義的另一張面孔從這些資料中漸漸顯露出來,這張面孔雖不比以前的更加清晰,卻展現了更多豐富的細節。一些曾不為人知的畫家開始為世人所了解,流派內不同的藝術動向逐漸浮現,人們對繪畫之外的藝術創作也開始表現出濃厚的興趣。

印象派既無領軍人物,亦無先驅。沒有哪位藝術家的作品能夠濃縮印象主義運動的美學理念,繼而為他人所追隨仿效。印象主義是藝術家個體的集合,他們的創作有共通之處,卻又各異其趣,這也加大了理解印象主義的難度。盡管如此,印象派歷史不能按照將專著結集成叢書的模式來書寫,它應當從整體上把握這場藝術運動,卻又不失對個體的關注。與此同時,它也應當抽離那些與個人命運緊密相連的因素,以求領會集體的動因。在代表新美學之前,印象主義首先更是一種充滿的表達方式,它關乎態度、訴求與志向。我們無法想象那些畫作開辟的新視野給同時代人帶來的驚愕。如今,印象主義者的視角也成了我們的視角,它渴望創新,熟悉濃墨重彩的世界,并對“瞬間”與“取景”習以為常。當然,這兩個年代錯位的術語特意借自攝影與電影領域。

這一“新繪畫”的影響并未持續很長時間。有人偏愛以“新繪畫”來指稱印象主義,因為早期正面評價印象派的一篇文章正是以此作為標題。7印象主義者在一次畫展后各奔東西,其中有些人開始朝令人意想不到的方向發展,還有些人甚至反其道而行之,而經過美化包裝后的印象主義則開始受到公眾的青睞,并在法國境外傳播開來。這一藝術運動所取得的成就如此巨大,以至于文學、電影等其他領域也開始使用“印象主義”一詞,因為這個多義的術語也是自由、獨立、打破成規、反抗學院派的同義詞。憑借其亮麗的色彩、輕盈的筆觸、光線充足的氛圍以及對瞬間的享樂主義式的歡慶,這一大眾的、國際化的印象主義使人逐漸淡忘了藝術家初的大膽創新與實驗。印象主義一開始的激進主張與其終的變體相去甚遠。不過,難道兩者就不能平等地聲稱自己同屬印象派嗎?印象主義因其成就而為世人所熟知,然而,正因為它隨處可見,人們反而開始對它視而不見。寫作本書的初衷,便是希望能以新的視角來審視這一藝術形式。

作者:約瑟芬·勒·福爾

法國藝術史學家,法國高等社會科學學院博士,盧浮宮學院研究員。她已出版的幾本關于現代繪畫的著作有:《拉斐爾,他的生活,他的作品,他的時間》(2012年),《曼特尼亞的工作室》(2008年),《蘇珊娜和老人》(2002年),《和通奸的女人》(2001年),《花卉繪畫》(1997年)。她目前的研究方向是重新閱讀和解釋這些藝術作品。

譯者:黃磊

法國巴黎第一大學藝術史與考古專業博士,法國巴黎第一大學藝術史與考古系專任教師。譯著有《委拉斯貴支:凝練繁華世界背后的真實》(已出版)。