編輯推薦

1、 本書為2021年“傅雷翻譯獎出版計劃”圖書。

2、一部法國藝術史家對印象主義的新研究!一幅印象主義運動的立體群像!

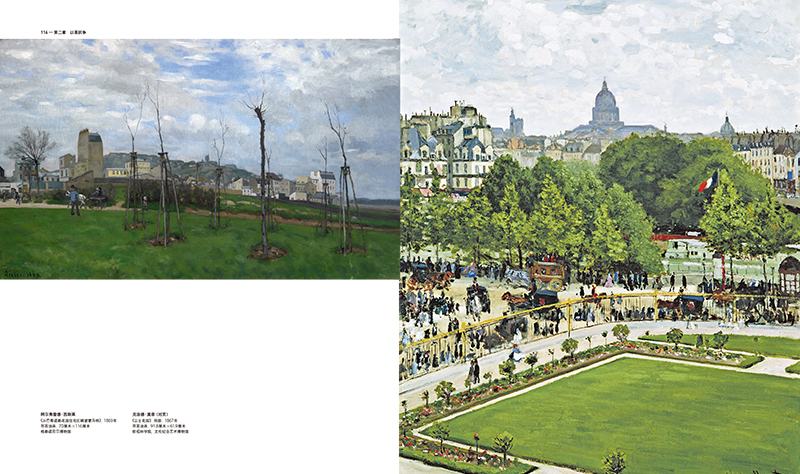

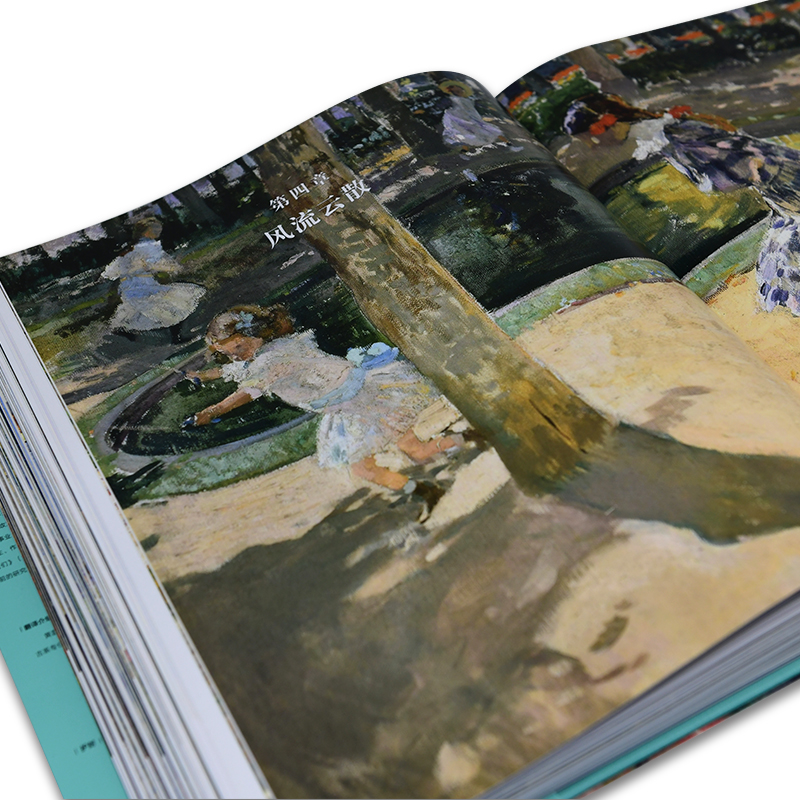

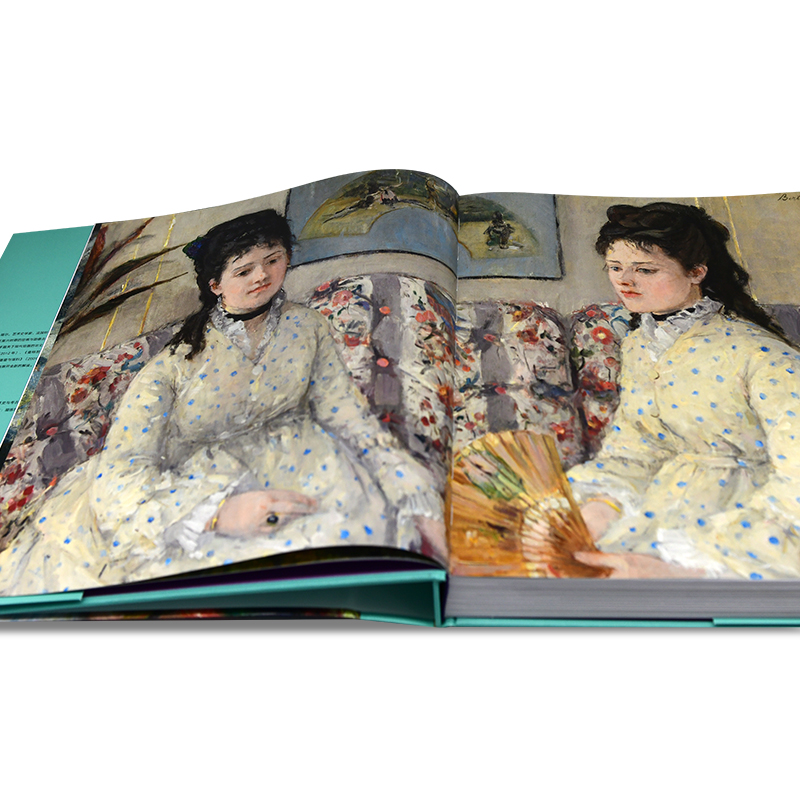

作者約瑟芬·勒·福爾宛如手中拿著一副由一手材料制成的放大鏡,從1855年的世博會開始,將視角控制在印象主義者們的繪畫題材、創作方式,以及這場藝術運動的結果與產生影響的范圍,對印象主義運動做出完整且真實的還原。在這些描述過程中,作者手中的這副放大鏡也折射出當時學院派藝術的生存、當時影響印象主義畫家其他的藝術流派,藝術家們接受的繪畫訓練方式,以及藝術家、贊助人們、藝術評論家之間的往來關系等諸多現狀。這些內容在放大之后,宛如一塊塊色塊,足以對印象主義產生新的認知:誰可以被納入印象主義?其實說法各有千秋;印象主義畫家所推崇的戶外寫生該如何理解?真相也許讓人大跌眼鏡;如何評價印象主義運動?“印象主義將會是未來的官方人士”……關于印象主義相關的其他問題,書中都有試圖還原語境后的結論。

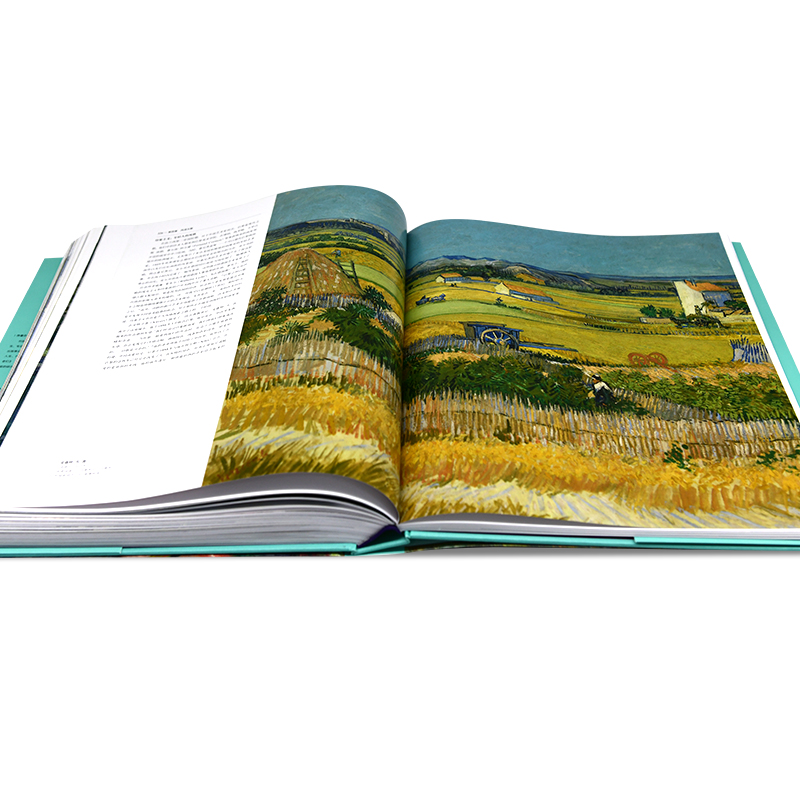

3、本書和《凡·高:化世間痛苦為激情洋溢的美》《高更:探尋生命本真之美的倔強靈魂》《夏加爾:守望鄉愁與愛的詩人》《卡拉瓦喬:在他的明暗世界中逆行與抗爭》《拉斐爾前派:反叛與唯美,夢幻與真實》同為一個系列,采用硬殼+法式護封的工藝,全彩8開,畫面清晰,色彩還原度高,能夠使讀者更完整、清晰地欣賞到西方知名藝術運動的全過程。

內容簡介

1874年,為了反對法國沙龍的藝術評判標準,一群藝術家決定團結在一起。這次頗有反判意味的舉動拉開了長達半個世紀的、西方具有革命性的藝術運動帷幕。而由一位平庸的藝術評論家的諷刺之詞而來的“印象主義”,則成為了任何喜愛或研究西方美術史的人都無法回避、需要直視的一場藝術運動。

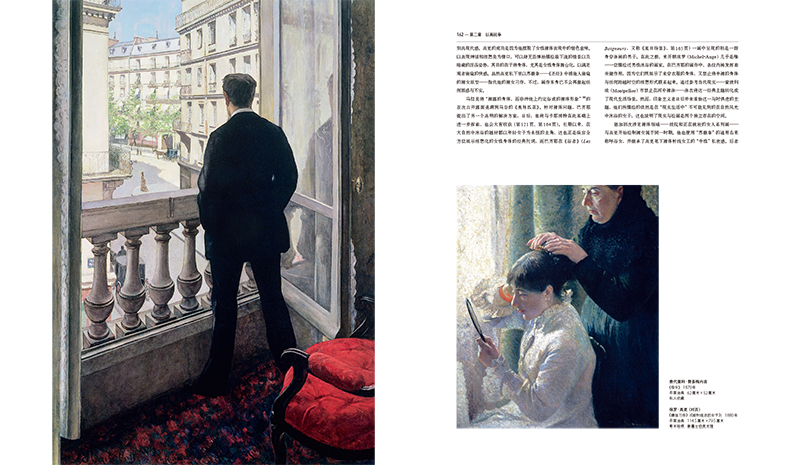

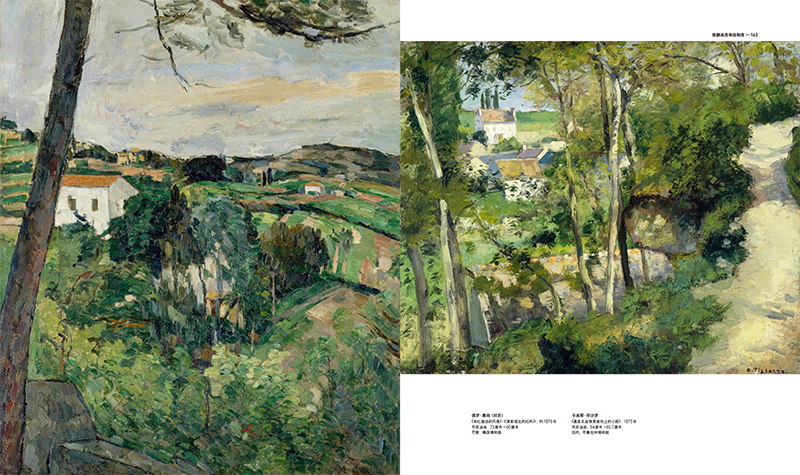

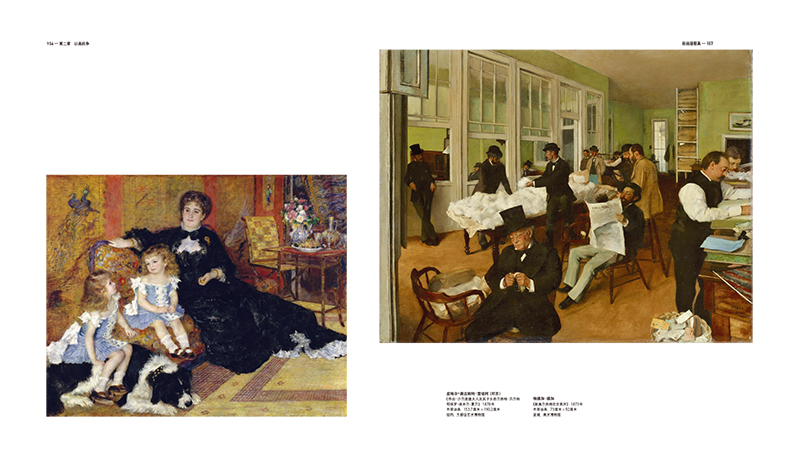

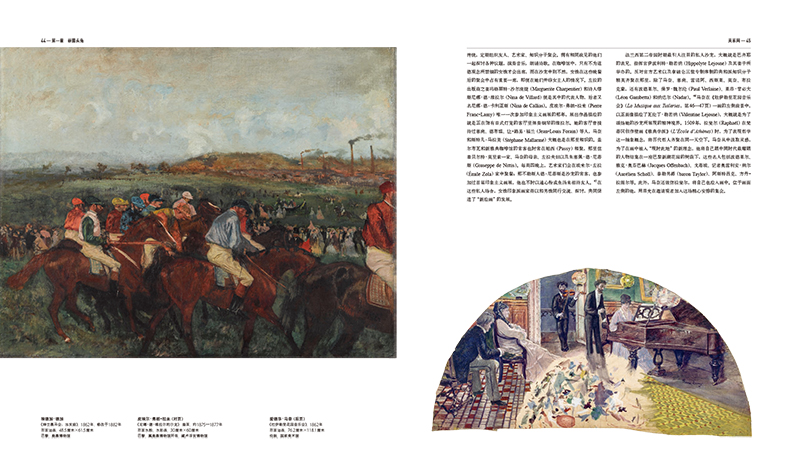

實際上,印象主義的發展可謂峰回路轉。起初,印象主義者們堅持對學院主義的藝術法則嗤之以鼻;印象主義者們堅持從1874年開始舉辦屬于他們自己的展覽;印象主義者們堅持要戶外寫生。很快,一切就發生了變化:有的藝術家中途退出畫展,有的藝術家還是把畫架搬回了畫室。但是,印象主義者們始終堅持改變調色盤顏料排布,并用畫筆試圖固定對整個世界的短暫一瞥。最終,畢沙羅筆下的柔和鄉村風景以及德加筆下芭蕾舞臺的光線與演員身上的五彩薄紗,甚至馬奈筆下脫去仙衣的平凡女子都進入了博物館的收藏庫。而流派代表人物莫奈則在一群美國崇拜者的簇擁下,將印象主義之風吹到大洋彼岸。回顧這場轟轟烈烈的藝術運動,我們要承認,誕生于馬奈光環下的印象主義預示著一種全新的審美秩序的到來!

本書由法國美術史學者執筆,作者試圖對那些似乎習以為常的流派印象提出新的卓識。另外,本書還充分延展敘述了這場藝術運動的其他層面,如它影響了法國以外的藝術家,又如它在其他藝術門類(音樂、文學、攝影、電影)中產生共鳴,并推動了新印象派和后印象派的發展,以及對20世紀西方藝術的發展所產生的重大變化。

作者簡介

作者:約瑟芬·勒·福爾

法國藝術史學家,法國高等社會科學學院博士,盧浮宮學院研究員。她已出版的幾本關于現代繪畫的著作有:《拉斐爾,他的生活,他的作品,他的時間》(2012年),《曼特尼亞的工作室》(2008年),《蘇珊娜和老人》(2002年),《基督和通奸的女人》(2001年),《花卉繪畫》(1997年)。她目前的研究方向是重新閱讀和解釋這些藝術作品。

譯者:黃磊

法國巴黎第一大學藝術史與考古專業博士,法國巴黎第一大學藝術史與考古系專任教師。譯著有《委拉斯貴支:凝練繁華世界背后的真實》(已出版)。