本書賣點

1.一部關于吃的中國文明史。從八方風物到百樣烹調,從皇家筵席到閭巷小吃,從節慶禮儀到茶酒雅事,在繁富生動的歷史細節中,探尋我們的千年飲食記憶。關于古人怎么吃,你想知道的都在這里。

2.大眾考古領軍人物、《國家寶藏》欄目特聘專家王仁湘潛心巨作,帶我們從一線考古現場和浩瀚丹青典籍中追尋遠古滋味,還原充滿色香味的古代盛宴。

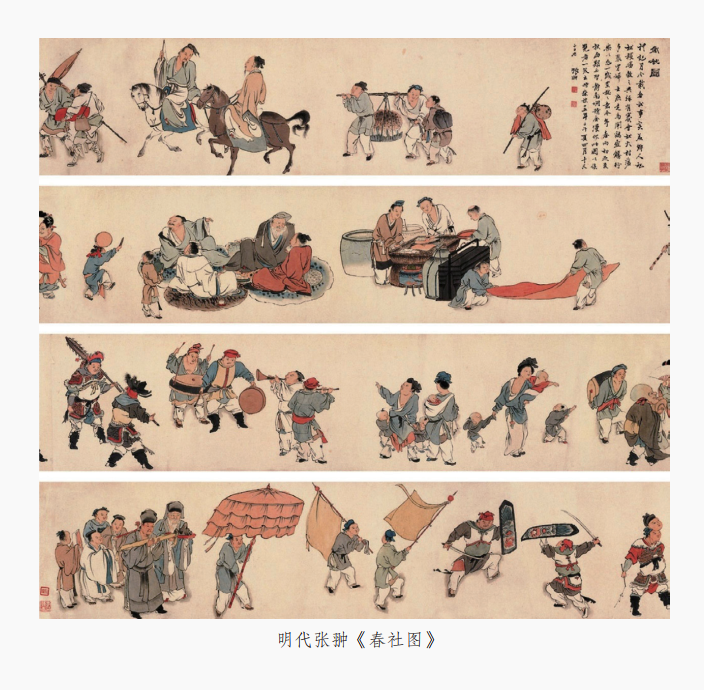

3.收錄332幅珍貴圖片,全四色印刷,高品質紙張,裝幀精美,高清度再現古人有滋有味的飲食生活圖景。

編輯推薦

1.列數時令風物、諸方佳饌

,

再現古人

有滋有味的

飲食生活圖景

。

“色同琥珀,又類真金,入口則消,狀若凌雪”,“紅白交錯,恍如雪霽之霞”……記錄食物達千種,或圖示其形,或字釋其味,甚至究其容器,解其命名,又細數種種烹飪技法,在紙上鋪陳一場場饕餮盛宴,邀君入席。

2.到考古現場追溯先民飲食,探究中國飲食傳統源流。

“六畜”馴化于何時?古人使用怎樣的炊具?為什么中國人最終選擇了筷子而不是叉子?看我們習以為常的一粥一飯,如何與遙遠往昔緊密關聯。

3.古代食物蘊含了何等的巧思和情意?食物背后有哪些趣史逸聞?

商紂王殘暴無度,其實是用青銅器飲酒導致的?有人言以二十七味宴客,為何卻端上三盤韭菜?讓美食家蘇軾稱為“人間絕無此味的”,竟然是一碗蘿卜羹?大臣早上吃了幾個雞蛋,為何讓乾隆羨慕不已?

4.何為至味?

細述飲食在古人禮儀和日常生活中的重要地位,從對食物的重視和種種講究中,看飲食之道對中國人氣質和性情的深刻影響。

5.

揭開塵封文物里的歷史細節,感受中華文明千年飲食智慧。

飲食文化藏在李白、蘇軾的詩文中,藏在重見天日的文物中,藏在流傳至今的飲食習慣中,作者在書中通過食之味、食之時、食之人、食之具、食之藝、食之禮、食之功等一一展現。飲食跨越千年,仍能激起現代人的味覺,它展現出幾千年人們生活的圖景,以及人類文明進化的脈絡。中華民族千年的智慧,也蘊藏在吃里,隨著滋味飄散而來。

基本信息

重版前言

第一章

飲食與中國遠古文化

一、黃土與大河的養育

二、悠久的火食傳統

第二章

五味調和

一、從大羹玄酒到五味調和

二、八珍百羞說御膳

三、鄉味與菜系

四、素食清供

五、羌煮貊炙話“胡食”

第三章

歲時飲饌

一、迎春

二、消夏

三、爽秋

四、暖冬

五、歲時的寄托

第四章

太官·庖人·食經

一、天官·太官·光祿寺

二、庖人與廚娘

三、市廚與中饋

四、食經種種

第五章

茶道

一、茶食和茶飲

二、茶圣與《茶經》

三、龍團鳳餅

四、茶中趣

第六章

酒中三昧

一、禹誡與酒誥

二、酒徒·名士·酒仙

三、“禮飲三爵”

四、酒令

第七章

亦食亦藥

一、五味與保健

二、飲食宜忌

三、以食當藥的食療術

四、以藥當餐的藥膳方

第八章

獨具一格的進食方式

一、餐匙源流

二、箸史

三、中國餐叉之謎

四、分餐與會食

第九章

吃的藝術

一、精味

二、悅目

三、夸名

四、美器

五、佳境

六、雅興

七、絕詠

八、妙喻

第十章

食禮

一、禮始諸飲食

二、宴飲之禮

三、待客之禮

四、進食之禮

五、“會約”與“觴政”

第十一章

古代飲食觀

一、“嗟來之食”與食客三千

二、諸子食教

三、夢想長生與追求不朽

四、“食必方丈”的貴族派頭

五、宋人食觀

六、袁枚如是說

第十二章

食功論

一、祭先禮神

二、期友會親

三、報上勵下

四、安邦睦鄰

五、養性健身

初版后記

參考文獻

六

雅興

……

為飲食活動助興,除了大型的歌樂劇舞,還有一些游樂活動,如投壺、博戲等,我們在說酒時提到過,這里不再復述。此外,歷代還創造有不少雅致的飲食方法,甚至將游戲方式引入飲食活動,增加許多樂趣,使人在飽腹之時精神也得到愉悅,達到和神娛腸的目的。

以游戲的勝負作為罰酒的手段,可以增加筵宴的熱烈氣氛,增強投入意識,使與宴者的興趣都能集中到一個焦點上。《云仙雜記》引《妝樓記》述及唐代這樣一件事,便是將賞罰手段引入飲食活動的一個例子:

洛陽人有妓樂者,三月三日結錢為龍、為簾,作“錢龍宴”。四圍則撒真珠,厚盈數寸,以斑螺令妓女酌之。仍各具數,得雙者為“吉妓”,乃作“雙珠宴”,以勞主人。又各令作餳緩帶,以一丸餳舒之,可長三尺者,賞金菱角,不能者罰酒。

有金錢,有美女,這是一種相當富麗的筵宴,非大賈富商,怕是沒有能力常常舉辦的。還有一些比較雅致的游樂活動,將游戲與飲食結合在一起,使人產生濃厚的興趣。例如《因話錄》提到唐代宰相李宗閔設宴,有以荷杯行酒的情節,就很有趣味:

靖安李少師……善飲酒。暑月臨水,以荷為杯,滿酌密系,持近人口,以箸刺之,不盡則重飲。燕散,有人言昨飲大歡者,公曰:“今日言歡,則明前之不歡,無論好惡,一不得言。”

荷葉為杯,以筷子刺孔而飲,還不準灑漏,否則要挨罰,挨罰者當不在少數,皆大歡喜。以荷葉為杯的飲法最早出現在曹魏時代,以簪刺透葉柄,以荷柄為管吸飲,稱為“碧筒杯”。(《酉陽雜俎》)蘇東坡亦好此戲,并有詩記其趣,言“碧筒時作象鼻彎,白酒微帶荷心苦”[《泛舟城南,會者五人,分韻賦詩,得“人皆苦炎”字四首》(其三)]。林洪《山家清供》稱為“碧筒酒”,以為暑月泛舟,風薰日熾,暢飲碧筒,“真佳適也”。

宋代耀州窯青釉荷葉高足盤

明代犀角碧筒杯

碧筒荷葉

吃瓜,古人有時也能吃出一些新的名堂來。《清異錄》說,五代吳越有一種霅上瓜,“錢氏子弟逃暑,取一瓜,各言子之的數,言定剖觀,負者張宴,謂之‘瓜戰’”。這種瓜的子可能有較為固定的數目,猜中的人應為多數,否則都猜不中,都是負者,等于沒猜,不能確定該誰出錢請客。同是吃瓜,還有借這機會比試學識的,又是另一種趣味。如《揮麈錄》說:

宣和中,蔡居安提舉秘書省。夏日,會館職于道山,食瓜。居安令坐上征瓜事,各疏所憶,每一條食一片。坐客不敢盡言,居安所征為優。欲畢,校書郎董彥遠連征數事,皆所未聞,悉有據依,咸嘆服之。

要想嘗瓜,你得先講一個關于瓜的故事,還要有根有據,講一個故事吃一片瓜。蔡居安名攸,為權奸蔡京之子,他出這個主意,事先大概有所準備,所以他講的故事最有趣,他的同僚有礙面子,不敢暢所欲言,寧可少吃幾片瓜,也要讓主人爭這個先。唯有校書郎董彥遠不論這個,講了個痛快,一定也吃了個痛快。大家佩服他的不僅是學識,還有他的膽量。

傳花,在古時也常常作為筵宴上的一個有趣的節目,我們在談酒令時已述及。《紅樓夢》提到賈府每在元宵、中秋擊鼓傳花,罰酒說笑,這個玩法在現實生活中還能見到。古時還有數花罰酒和斗花買宴的故事,也值得一提。葉夢得《避暑錄話》說,歐陽修在揚州作平山堂,十分壯麗,有“淮南第一堂”之譽。他每在暑天,凌晨時帶客人前往游觀,并設宴款待。令人“取荷花千余朵,以畫盆分插百許盆,與客相間。遇酒行即遣妓取一花傳客,以次摘其葉,盡處則飲酒,往往侵夜載月而歸”。這也是傳花之戲,只是不用擊鼓,接花后摘取一片花葉,葉盡之時便是罰酒之時。斗花買宴事,讀《清異錄》便可知曉:

劉鋹在國,春深令宮人斗花。凌晨開后苑,各任采擇。少頃,敕還宮,鎖苑門,膳訖,普集,角勝負于殿中。宦士抱關,宮人出入皆搜懷袖,置樓羅歷以驗姓名,法制甚嚴,時號“花禁”。負者獻耍金耍銀買燕。

摘的花兒不美,你就得獻上金銀首飾為皇上買宴。五代十國時期南漢國君劉鋹的這個做法,說是雅,但辦得并不雅,宮人要想作弊是不成的,有搜身之虞,嚴厲的“花禁”帶來的除了豐盛的筵宴,也許還有載道的怨聲。

大約花與果更能引人進入高雅的境界,所以人們對花果的興致總是那么高,宴飲的花樣也就常常能翻新了,讓我們再舉幾個例子。陶宗儀《南村輟耕錄》說,有一種將酒杯放入荷花內再進飲的新奇方法,作者親口體味過,感覺很不錯:

折正開荷花,置小金卮于其中,命歌姬捧以行酒。客就姬取花,左手執枝,右手分開花瓣,以口就飲。其風致又過碧筒遠甚,余因名為“解語杯”。

飲者聞到的有酒香、荷花香,清醇的感覺一定很美。唐人稱荷花為“解語花”,所以這里就有了“解語杯”的雅名。

古人還有直接以果殼作杯飲酒的,也極是雅致。林洪《山家清供》提及的“香圓杯”便是,他說:“謝益齋不嗜酒,常有‘不飲但能著醉’之句。一日,書余琴罷,命左右剖香圓作二杯,刻以花,溫上所賜酒以勸客,清芬靄然,使人覺金樽玉斝皆埃溘之矣。”香圓果為長圓形,味酸不美,剖作酒杯,美在金玉之上,所言雅致而已。《清異錄》還提到五代后唐國君以新橘皮作“軟金杯”事,國君高興了,還拿這橘杯恩賜近侍,作為褒獎。

沒有花果,石塊也可以成為寄寓情趣的對象。明人于慎行《谷山筆麈》記官至吏部尚書的楊巍,就有這種雅致。于氏自己曾仿照楊巍的樣子,不酬石塊而酌菊花,也極有情趣。書中這樣寫道:

楊公好奇,多雅致,平生宦游所歷名山,皆取其一卷石以歸,久之積石成小山,閑時舉酒酬石,每石一種,與酒一杯,亦自飲也。予慕其事而無石可澆,山園種菊二十余本,菊花盛開,無可共飲,獨造花下,每花一種,與酒一杯,自飲一杯,凡酬二十許者,徑醉矣。

雅興也不一定非要借題發揮不可,離了花果山石也成。《世說新語·捷悟》說,有人送了曹操一杯乳酪,曹操嘗了一小口后,在杯蓋上題了一個“合”字,將杯子遞給座中人看。大家看著杯子直愣神,不知是什么意思,誰也不敢動那杯子。到了楊修,他大模大樣端起杯子就吃了一口,說:“曹公是讓咱們一人來一口,你們犯什么嘀咕!”原來曹操寫的那“合”字,拆開來便是“人一口”。看來曹操還有一種幽默感,讓僚屬嘗了美味,開了心。

說到幽默,文人在飲食活動中更有盡興的發揮,留下不少千古佳話。明代郎瑛《七修類稿》卷五十一收錄了以下兩個例子,可算是絕妙的飲食幽默:

昔人請客,柬以具饌二十七味,客至則惟煮韭、炒韭、姜醋韭耳。客曰:“適云二十七味,何一菜乎?”主曰:“三韭非二十七耶!”錢穆父嘗請東坡食皛飯,子瞻以為必精潔之物,至則飯一盂、蘿卜一碟、白湯一盞,坡笑曰:“此三白之為皛耶?”相對哄然。

“三韭”故事出在南齊人庾杲之身上,庾為尚書駕部郎時,“清貧自業,食唯有韭菹、瀹韭、生韭雜菜。或戲之曰:‘誰謂庾郎貧,食鮭常有二十七種。’言三九也”(《南齊書·庾杲之傳》)。

“三白”之事,蘇東坡一人就曾兩度經歷過,一次是與錢勰(穆父)共享,一次是與劉攽(貢父)合餐。對后一個故事,明代張鼎思《瑯邪代醉編》有較詳細的述說,事情是這樣的:

蘇東坡有一次對劉貢父說:“從前我曾有幸與人(當是指錢穆父)共享‘三白’,覺得十分香美,當時簡直不再相信世間有什么八珍之饌。”貢父問這“三白

“吃”是中國文化最具生命力的主題之一,作者以考古學家的身份介入到飲食的發展流變之中,將“吃”納入社會專題史的范疇,以圖文并茂的方式,舉凡飲食器具、烹飪方式、飲食掌故,詳述其流變,一一考訂源流,從“飲食”一事再現中國文化的廣博與厚重。本書行文流暢,語言通俗幽默,寓學術研討于吃這一“俗事”上,將食物之美、飲食之雅寫得有滋有味,令人垂涎。

第一章 飲食與中國遠古文化

飲食之道,似乎本無什么深奧的學問,酸甜苦辣咸淡香,誰人不知盤中味?知其味還是比較容易的,但大多是淺嘗輒止,未必是深知。真正的知味,還應當知源曉流。飲食之道,體現的文化內涵豐富多彩、博大精深。由歷史長河中沉積下來的飲食文化遺存,可以清楚地觀察到它的遠源和長流。回望這浩蕩的文化源流,可以深刻感受到中華文明雄厚根基之所在。

飲食是人類的本能需要。人類自出現在地球上的那個時代起,正是在不斷開發食物資源的過程中得到進步與發展,同時在這個過程中也創造和發展著璀璨的文化。食物資源的開發,在遠古即史前時代,涉及采集漁獵、谷物栽培、家畜馴育等生產活動。圍繞這些生產活動,人類又發現和發明了許多相關的知識與技能,包括天文地理、生物自然等方面的知識,以及工具制作和燒陶冶金等方面的技能。事實上,這些知識與技能已包納了人類遠古文化的若干主要內容。開發食物資源過程中人類表現出的創造才能無窮無盡,這也是人類文化發展的泉源之一。

一、黃土與大河的養育

人類早期的歷史,是一部以開發食物資源為主要內容的歷史。正是在這個過程中,人類形成了一定的社會結構,促進了社會向前發展,創造了悠久的史前文化。

尋找食物是動物的本能,人類正是在尋找食物的漫長歲月中,逐漸脫離動物界而成其為人的。由于氣候環境的變遷,由叢林群居變為在地面生活的猿類,在尋找食物的過程中出現了簡單的勞動行為,促使前肢分化為手臂,后肢分化為腿腳,最終站起身來直立行走。這一走就走出了猿群,走成了頂天立地的人。直立行走的人,視野大大擴展了,大腦逐漸發達起來。早期的直立人已能制作簡單的石器,晚期直立人則已開始用火。再往前進化,就到了早期智人階段,發明了人工取火技術。到晚期智人階段,他們已掌握了雕刻和繪畫技能,開始制作裝飾品,這時已是考古學家所劃定的舊石器時代晚期。

中國發現的古人類化石及其文化遺跡相當豐富,在北京、云南、四川、陜西、山西、河南、湖北、安徽、廣東、廣西、內蒙古和遼寧等地,都有一些重要發現,最著名的有屬于早期直立人元謀人、晚期直立人藍田人和北京人、早期智人丁村人、晚期智人山頂洞人的化石等。這些古人類生活的時代在一百多萬年至一萬年前,他們是一群群、一代代饑餓的獵民。為了維持自己的生存,古人類要與形體和力量上遠遠超出自己的許多動物搏斗,龐大的犀牛、兇猛的劍齒虎、殘暴的鬣狗,都曾經是人類的腹中之物。其他溫順柔弱的禽獸,還有江河湖沼的游魚蝦蚌,就更是逃脫不了這些原始的獵人和漁人的搜尋。

除動物而外,古人類更可靠的食物來源是植物,是長在枝頭、結在藤蔓與埋在土中的各類果實和菜蔬。在連這些果蔬也尋覓不到的時候,人類不由自主地把注意力轉向植物莖稈花葉,選擇品嘗那些適合自己胃口的東西。不知經過多少世代的嘗試,也不知付出了多少生命的代價,才篩選出一批批可食植物。

在距今一萬年前后,隨著農業的產生和制陶術的出現,人類社會進入到考古學家所說的新石器時代。新石器時代的幾項重要文化成就,包括農耕、畜養和制陶等,都是圍繞食物的生產而產生的。

在中國大地上發現的新石器時代遺址數以千計,星羅棋布,其中以黃河兩岸分布最為密集。黃土地帶和黃土沖積地帶,在距今一萬年至八千年的新石器時代早期,已經有了一些原始的農耕部落,創造了粟作農業文明。這些農耕部落賴以生存的就是黃土與黃河,它們創造的文化被考古學家們分別命名為白家村文化、磁山文化、裴李崗文化和北辛文化等。人們熟知的仰韶文化和大汶口文化,正是在這些早期文化的基礎上發展起來的,主要生產手段仍然是粟類種植。

長江同黃河一樣,是養育中國史前居民的父與母,也是中國史前文化的搖籃。長江流域的開發史也與黃河流域一樣古老,在距今近一萬年前,這里也有了原始農耕文化,不同的是它不是北方那樣的旱作,其主要農作物是水稻。長江流域有代表性的農耕文化有彭頭山文化、河姆渡文化、馬家浜文化和大溪文化等。

在東南沿海、西南高原和北方草原,也都活躍著許多新石器時代部落,它們或從事農耕,或從事游牧與漁獵,按照自然地理環境的特點決定自己獲取食物的方式。

地球上農耕的產生,被學者們稱為“綠色革命”或“新石器時代革命”,這種革命的目的,就是解決饑餓問題,尋求新的、更穩定的食物來源。在舊石器時代,無論采集、漁獵,都是以向大自然索取的方式獲得食物。隨著環境變遷和人口增殖,這種索取方式已越來越不能保證穩定的生活來源,于是,新的尋求就在這種緊迫感中開始了。據研究,農業種植的誕生,可能是婦女的功勞。她們在采集植物種實的過程中,有可能最先認識到自然生長規律,終于在從無意到有意的反復種植中獲得了成功。農耕時代到來了,婦女不僅由此為人類創造了新的生機,也由此將人類社會推進到了一個全新的發展時代。

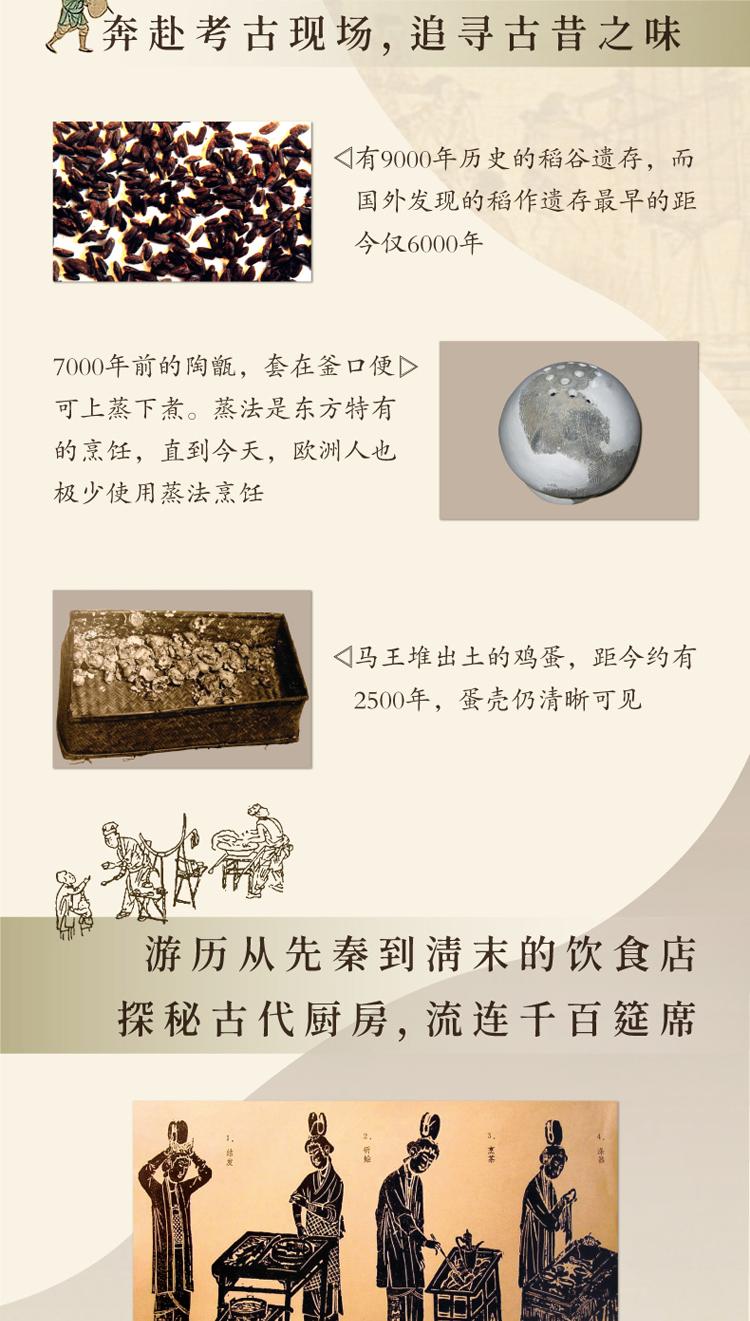

原始農業的墾殖方式經歷了由火耕發展到鋤耕的過程,鋤耕大約出現在新石器時代早期的稍晚階段,在中國至遲出現在距今八千年前。這時的農耕活動已有較大規模,已培育出了比較好的栽培物種,收獲量也大體可以滿足生活需要,并且有了一定的糧食儲備。據現有考古資料研究,中國原始農業的出現大約是在距今近萬年前,最早種植成功的谷物主要是粟、黍和水稻。在氣候溫暖濕潤的南方地區,發現了許多史前稻作遺存,最早的已有九千年以上的歷史。在距今七千年前后,長江流域的水稻栽培已比較普遍,并且已培育成功粳、秈兩個品種。這些發現證實中國南方是稻谷的原產地之一,國外發現的稻作遺存最早的距今僅六千年上下。在黃河流域的廣大干旱地區,早期新石器時代遺址發現了栽培粟的遺存,年代也超過九千年,是世界上所見最早的栽培粟的遺存,表明北方是粟的原產地。在北方,與粟同樣古老的栽培作物還有黍,種植規模及產量可能沒有粟那樣大。

稻谷遺存,湖南澧縣八十垱遺址出土

粟米遺存,陜西西安半坡遺址出土

中國新石器時代的栽培谷物還有小麥和高粱。過去的研究認為,小麥最早是在西亞培植成功的,傳入中國的時間是西漢初年;高粱則是赤道非洲的作物,晚到公元 3—4 世紀才傳入中國。可是中國西部的新石器遺址卻同時發現過小麥和高粱遺存,年代不晚于距今五千年。最新的估計是,中國小麥最早有可能是在西部高原馴化成功的,至遲在五千年前便引種到了黃河流域,只是種植不很普遍。黃河流域植麥早而又不普遍,主要可能是受到食用方式的限制。中國自古有粒食的傳統,麥子粒食口感不佳,趕不上小米,所以人們以粟為主要農作物。而高粱在中國也是獨立起源的,起源地是干旱的黃土高原,與非洲高粱沒有什么關系。

中國古代將栽培谷物統稱為“五谷”或“百谷”,主要包括谷(粟)、黍、麥、菽(豆)、麻、稻等,除麥和麻以外,都有七千年以上的栽培史。原始農業的發生和發展,使人類獲取食物的方式有了根本改變,變索取為創造,變山林湖海養育為黃土大河養育,飲食生活有了全新的內容。

原始農耕的發展,同時還使得另一個輔助性的食物生產部門——家畜飼養業產生了。家畜中較早馴育成功的是狗,由狼馴化而來。中國多數新石器時代遺址都有狗的遺骸出土,有的年代可早到距今近八千年。農耕部落最重要的家畜是豬,馴化成功的年代與家狗基本同時。中國許多地點的新石器時代墓葬中都可見到用作隨葬品的豬骨,有時甚至是一頭完整的豬,表明豬的飼養比較普遍。豬和狗在新石器時代的北方和南方都有飼養,北方還有家雞,南方則有水牛。到新石器時代晚期,又馴化成功家馬、家貓、家山羊綿羊。也就是說,中國傳統家畜的“六畜”,即馬、牛、羊、雞、犬、豕,在新石器時代均已馴育成功,我們當今享用的肉食品種的格局,早在史前時代便已經形成了。

以豬隨葬的興隆洼人

王仁湘,考古學者,中國社會科學院考古研究所研究員,中國社會科學院研究生院教授,先后被聘為南京師范大學、首都師范大學特聘教授,上海交通大學人文學院特聘研究員。主編、主撰各類著作一百多種,主要有《史前中國的藝術浪潮:廟底溝文化彩陶研究》《中國史前考古論集》《半窗意象》《往古的滋味:中國飲食的歷史與文化》《善自約束:古代帶鉤與帶扣》《大仰韶:黃土高原的文化根脈》《南藩海昏侯》等。