◎華人咖啡界“老頑童”韓懷宗代表作,暢銷十年,口碑經典,全新修訂。

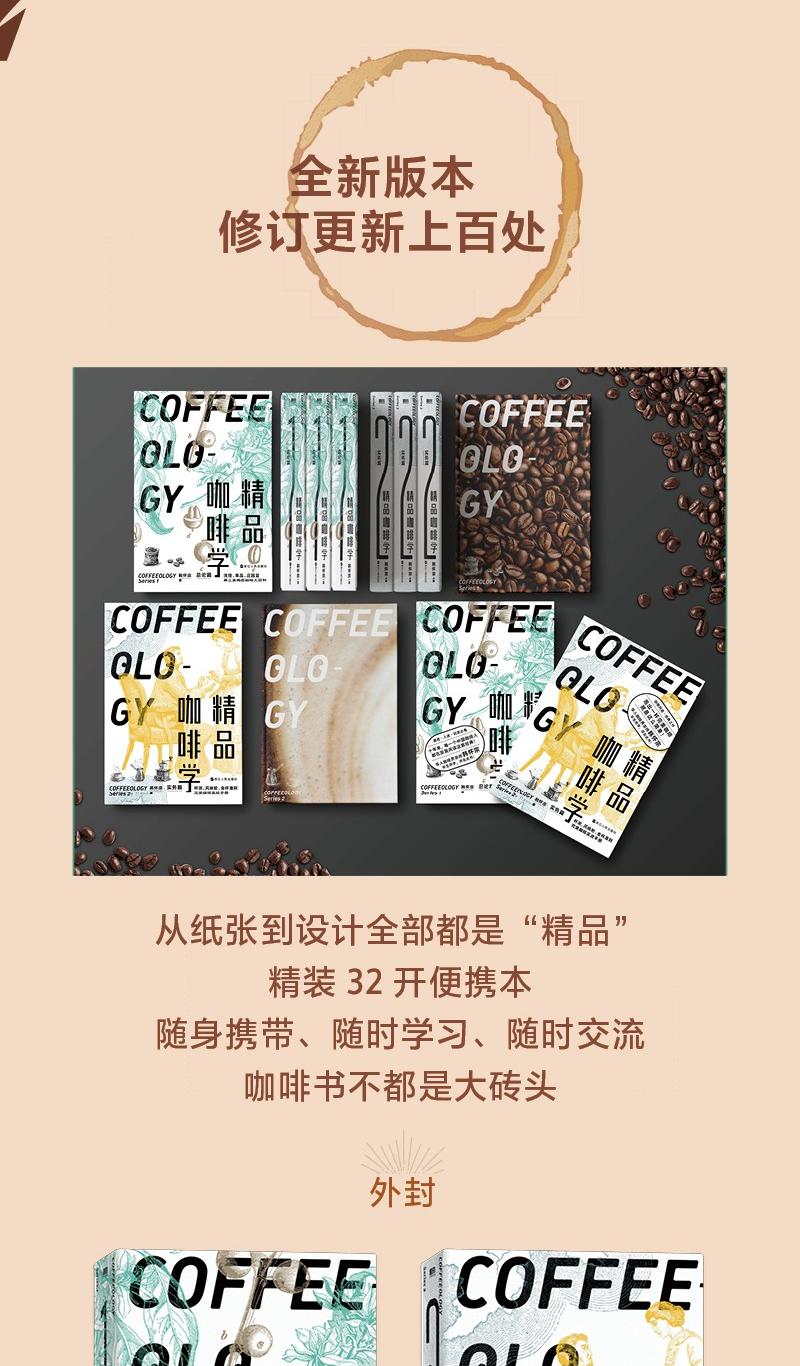

◎十年前繁、簡體所有版本的《精品咖啡學》均有不少錯誤,本次新修版耗時一年半,全書逐字篩查數遍,仔細精校,更正上百處,讓學習更放心。

◎整體裝幀大升級,適配輕奢生活場景,全彩內頁,從紙張到設計,里里外外,全部都是精品。

◎125mm*185mm小巧精裝開本,方便隨身攜帶,隨時學習,隨地交流。誰說咖啡書一定要是巨大厚重且劣質的磚頭?找一家咖啡館,或者在家,左手一杯精品咖啡,右手一本《精品咖啡徐》,自由自在享受愉快時光。

◎韓懷宗全新序言,講述十年來咖啡之旅與精研歷程,展望精品咖啡第四波。

438304965

基本信息

......

438304965

咖啡令人愉悅的風味,皆以香氣、滋味與口感呈現。鑒賞咖啡的揮發香氣要靠嗅覺,水溶性滋味要靠味覺,滑順要靠舌腭的觸覺來感受。若能善用嗅覺、味覺與觸覺,品嘗每杯咖啡,神奇感官將帶你進入千香萬味的奇妙世界;若不善加開發,任其鈍化,喝咖啡無異于暴殄天物。

任何一杯未調味的黑咖啡,只要淺嘗一口,即能感受到四大滋味:酸、甜、苦、咸。其中,酸味主要來自咖啡的水溶性綠原酸、奎寧酸、檸檬酸、、葡萄酸(酒石酸)、乙酸、甲酸、乳酸、乙醇酸等30多種酸,以及無機的磷酸。但酸不耐火候,烘焙時大部分會被熱解,深焙豆的酸殘余量較少,所以酸味低于淺焙豆。

咖啡的甜味主要來自焦糖化反應(碳水化合物的褐變)與梅納反應(Maillard Reaction,碳水化合物與氨基酸相結合)生成的水溶性甘甜物質。咖啡的苦味主要來自水溶性的綠原酸降解物、酚類以及蛋白質的炭化物。咖啡的咸味則來自水溶性鈉、鋰、鉀、溴和碘的化合物。

不少人懷疑咖啡居然有咸味,但用心品嘗,就會發覺咖啡的咸因子無所不在,恰似用水稀釋后若隱若現的食鹽水的滋味。印度尼西亞、印度的阿拉比卡,以及非洲的羅布斯塔常有此味。另外,太濃或烘焙過度的咖啡,也容易凸顯咖啡的咸味,重焙濃縮咖啡豆尤然。

鑒賞咖啡終究要喝入口,因此常讓人誤以為咖啡的萬般風味盡在液化的滋味中,其實,酸、甜、苦、咸的水溶性滋味,只占咖啡整體風味的一小部分而已。少了嗅覺香氣的互動與加持,咖啡喝起來會索然無香,充其量只有酸、甜、苦、咸四種單調的滋味,有滋味卻無香氣。

同理,少了嗅覺的配合與運作,百香果、蘋果和水蜜桃吃起來就剩下酸甜的滋味,迷人的水果香氣全不見了,食欲肯定大受影響。因此,光靠舌頭的味覺是不夠的,還須有嗅覺的相乘效果,才能喝出咖啡或吃出水果的千香萬味。

滋味=液化物=酸+甜+苦+咸

在日益繁忙的社會生活中,泡咖啡已成為人們自我放松的生活方式,但要泡出一杯好咖啡,得先從如何喝咖啡學起。喝咖啡前,務必了解滋味、香氣與口感之別。

以科學的觀點來說,滋味指的是飲食中水溶性的風味分子,在口腔中被味蕾接收,由神經傳輸到大腦,而產生酸、甜、苦、咸、鮮五大滋味模式。但咖啡和其他熟食相較,只有酸、甜、苦、咸四種液化滋味,并不含第五種“鮮”滋味。因此,在鑒賞咖啡時,可剔除“鮮”味。

早在公元前350年,古希臘哲學家亞里士多德提到甜味與苦味是基本的滋味。1901年,德國科學家黑尼希(D. P. Hanig)破天荒地發表了一篇味覺研究報告,首度揭示人類的味蕾能夠嘗出酸、甜、苦、咸四種滋味,人類對味覺的研究總算踏出了第一步。

一般來說,舌尖對甜味敏感,舌根對苦味敏銳,舌兩側前半段對咸味靈敏,舌兩側中后段對酸味敏感。舌尖亦能嘗出苦味,只是對苦的敏銳度遠不如舌根。同理,舌兩側亦能嘗出甜味,但對甜味的敏感度遠不如舌尖。

德國人早在100多年前就發覺舌頭能嘗出酸、甜、苦、咸四大滋味,而日本化學家池田菊苗在1908年提出了第五味“umami”,也就是我們講的“軒味”或“鮮味”,其來自蛋白質里的谷氨酸鈉,日本人因此發明了味精。但近百年來,歐美科學家并不接受“鮮”是第五大滋味,直到2002年,科學家才在舌頭的味覺細胞中找到谷氨酸鈉的受體(接收器),證實了“鮮”確實是第五味。

目前,歐美和日本科學家對味覺的五大滋味——酸、甜、苦、咸、鮮有了共識,但近年法國科學家又提出若干證據,認為味覺亦能辨識脂肪的滋味,建議將“脂”納入味覺的第六大滋味,但未獲共識。

味覺受體主要分布在舌頭的味蕾里,另有少部分在上腭、軟腭和咽喉部,一般人的味蕾數有9,000~10,000個。有些人的味覺天生靈敏,但有些則遲鈍不靈,這取決于味蕾數目多寡。科學家按味覺靈敏度將人類分為三大類:靈敏者約占人口的25%,其舌頭每平方厘米的味蕾多達425個;一般靈敏者約占人口的50%,其舌頭每平方厘米的味蕾有180個;遲鈍者約占人口的25%,其舌頭每平方厘米的味蕾只有96個。有趣的是,味蕾數常因性別、年齡與種族而異。一般來說,女性多于男性,少年多于老年人,亞洲人和南美洲人多于歐洲人和北美洲人。

香氣=揮發性芳香物=干香(fragrance)+濕香(aroma)

所謂香氣,用科學的說法解釋,即咖啡的氣化成分,以及儲藏在油脂里的揮發性芳香物,在室溫下或加熱水后,揮散于空氣中,由鼻腔的嗅覺細胞接收,傳送到大腦時所呈現的氣味模式。人類鼻腔中約有一億個氣味接收體,雖比不上狗有10億個,但人類的鼻子已能捕捉2,000~4,000種不同氣味,對于接收咖啡中的1,000多種氣化物來說,綽綽有余。

常有人說,聞咖啡比喝咖啡更愉快過癮,此言不假,因為咖啡芳香物一部分具有揮發性,可由嗅覺感受;另一部分具有揮發性與水溶性,可由嗅覺與味覺感受;小部分具有水溶性,僅能由味覺感受。有些酸甜味的風味分子具有揮發性與水溶性,因此嗅覺與味覺可享受到。但是不討喜的苦、咸滋味屬于水溶性,不具有揮發性,只有味覺感受得到。換言之,嗅覺感受不到苦味與咸味,難怪聞咖啡會比喝咖啡更愉快,不少人寧可聞咖啡也不想喝咖啡,無非是要規避咖啡的苦味。

雖然鑒賞咖啡需靠嗅覺、味覺與觸覺各司其職、相輔相成,才能建構完整的感官世界,但人體感官偵測風味的雷達范圍大小,依序為嗅覺>味覺>口感。

SCAA麾下的咖啡質量研究學會(Coffee Quality Institute)執行理事長,同時也是《咖啡杯測員手冊》(The Coffee Cuppers' Handbook)作者的泰德·林格(Ted Lingle)表示:“杯測員從三杯咖啡中辨識出不同的一杯,靠鼻子判定香氣的不同,成功率高達80%;靠舌頭判定滋味的不同,成功率達50%;靠上腭與舌頭分辨口感的不同,成功率達20%。”

嗅覺辨識的寬廣度與準確度超乎味覺與口感,因為嗅覺是具有雙向功能的感官,鼻子可嗅出體外世界的氣味,也就是“鼻前嗅覺”,但口腔內亦可“嗅出”嘴里飲食的氣味,也就是“鼻后嗅覺”。杯測師或品酒師除使用鼻前嗅覺外,更擅長使用鼻后嗅覺,以完成測味大任。

咖啡具有揮發性的焦糖香、奶油香、酸香、花香、水果香、草本香、堅果香、谷物味、樹脂香、酒香、香料味、焦嗆、土味、柴木味、藥水味等氣化成分,皆由鼻前嗅覺與鼻后嗅覺感知。但兩者對香氣的辨識度以及所引發的興奮度不盡相同,在鑒賞咖啡香氣前,務必先明了鼻前與鼻后嗅覺的區別,才能事半功倍。

鼻前嗅覺是指直接吸氣入鼻腔,嗅覺可感受到外部世界的氣味。就咖啡而言,首先,具有高度揮發性的芳香物在研磨時會釋出,包括酸香、花香、柑橘香、草本香等;其次,中度揮發物飄散出來,包括焦糖香、巧克力香、奶油香和谷物香等;是低揮發性成分,包括辛香、樹脂香、杉木香、嗆香和焦味等。

這些在室溫下未與熱水接觸即可氣化的成分由鼻子吸入,呈現的氣化味譜叫作“干香”。

但有些芳香物在室溫下無法氣化,需在高溫下才能揮發,也就是咖啡粉與熱水接觸時,還會催出其他氣化物,而呈現另一層次的氣化味譜,是為“濕香”,包括酸甜香、太妃糖香、水果香、大麥茶香、木屑味、酸敗味、油耗味、焦油味等。

簡單來說,鼻前嗅覺就是感受鼻腔吸入干香與濕香的氣化味譜。我們對體外世界的氣味,全靠鼻前嗅覺辨識。

別忘了人類還有另一天賦——鼻后嗅覺,又稱“第二嗅覺途徑”,也就是“口腔里的嗅覺”。

鼻前嗅覺是鼻子吸入外部世界的氣化物,而鼻后嗅覺則反過來,以呼氣出鼻腔,感受體內也就是口腔飲食的氣味。飲食入口后,經唾液催化,藏在油脂里的氣化分子釋出,通過口腔后面的鼻咽管道,逆向進鼻腔,也就是“走后門”入鼻腔所呈現的氣味模式。由于氣化物是在口腔釋出,人們很容易誤認為是舌頭嘗出的味道,實則是鼻后嗅覺的功勞。

譬如,我們喝也門摩卡或埃塞俄比亞日曬豆,入口后有濃郁的花果、焦糖香氣,很多人誤以為是味蕾嘗到的水果甜香味,實則是日曬豆所含精油,在口腔里釋出酯類或醛類化合物的香氣,從口腔后面的鼻咽管道上揚進鼻腔,是典型的鼻后嗅覺而非水溶性的味覺。

咖啡的焦糖香、巧克力香、辛香、莓果香、土腥味與木頭味也能由鼻后嗅覺鮮明呈現,亦屬于濕香。

美國耶魯大學、德國德累斯頓大學等研究機構在2005年合寫的研究報告《人類鼻前與鼻后嗅覺誘發的不同神經反應》(Differential Neural Responses Evoked by Orthonasal versus Retronasal Odorant Perception in Humans)中指出,鼻前與鼻后嗅覺對香氣的反應并不相同。一般來說,鼻前嗅覺比鼻后嗅覺更靈敏,且對氣味的感受強度更高。

而鼻后嗅覺似乎只對人類飲食的氣味有反應,較能辨識食物的氣味,而且誘發的興奮度也明顯高于鼻前嗅覺,甜香尤然。研究人員以巧克力、焦糖與薰衣草氣味置于鼻前,另以相同香氣導入鼻咽部,測試鼻前與鼻后嗅覺所引發的神經興奮度反應,結果發覺鼻后嗅覺引發的愉悅感,明顯高于鼻前嗅覺。

此研究結論與吾人鑒賞咖啡的經驗不謀而合,當我們用鼻子聞咖啡的干香與濕香時,很容易嗅出焦糖香與花果香,但一下子就消失了,無足驚喜。一旦喝入口幾秒后,舌兩側的果酸味,到了鼻咽部化為鮮明的焦糖或水果香氣,縈繞鼻腔久久不去,情緒才跟著亢奮起來,久久不能自已,這就是鼻后嗅覺引發的香氣振幅與喜悅感,是精品咖啡常有的感官享受,也是玩家常說的上揚鼻腔香。

有趣的是,筆者授課時,發覺學員的鼻前嗅覺多半很靈敏,但到了體驗鼻后嗅覺,就有很多學生感到沮喪,屢試不靈,但多試幾回,就能感受到回氣鼻腔的焦糖、花果香氣,雀躍不已,好像發現了新大陸。鼻后嗅覺一旦開發出來,就能體驗更多層次的香變,提升喝咖啡的樂趣。下面是嗅覺官能圖,有助于讀者明了鼻前與鼻后嗅覺的區別。

筆者發覺很多人喝咖啡喝了大半輩子,還不知如何運用鼻后嗅覺來提升樂趣,原因在于喝咖啡時閑聊是非的積習難改,要知道口腔里的氣化物從鼻咽部繞道上揚到鼻腔的距離較遠,不像鼻前嗅覺那么容易直接入鼻腔,因此嘴里的氣化物常在開口講話時就消失了,難怪不易體驗到鼻后嗅覺。所以咖啡喝入口后,切忌開口,閉嘴徐徐呼氣出鼻腔,就很容易體驗到鼻后嗅覺帶來的喜悅感。

不論鼻前或鼻后嗅覺,貴在氣體順暢進出鼻腔,嗅覺細胞才能接收到氣味分子,如果捏住鼻子,會發覺香氣突然消失了,甚至會影響到味覺,因為氣味分子無法進出鼻腔。另外,我們感冒時嗅覺會失靈,這是因為鼻塞造成氣化分子無法順暢進出鼻腔,鼻后嗅覺接收不到口腔釋出的食物香氣,嗅覺一旦失靈,吃進的食物就只有酸、甜、苦、咸四味,香氣出不來,同時也抑制了味覺靈敏度。

品酒與抽雪茄也得使用鼻后嗅覺提高樂趣,你可以問問雪茄迷,煙從口中吐出與從鼻腔呼出,哪種方式較快活?答案肯定是從鼻腔呼出更過癮,這就是鼻后嗅覺“走后門”所引發的額外快感。

438304965

實戰經典!二十萬字,全是干貨!

戳破各種玄學假象,讓好咖啡有理有據!

照著做,泡出一杯好咖啡,就是這么簡單!

玩咖啡不只是一門手藝,更是一門嚴謹的科學。

《精品咖啡學·實務篇》從怎樣喝一杯好咖啡開始,教你快速掌握鑒賞、萃取、金杯、手沖四大主題,學會調動三大感官欣賞咖啡的千香萬味,辨別瑕疵豆與綠色陷阱,認識咖啡味譜與風味輪,深究萃出率與濃度的微妙關系,拆解杯測六大步驟……,手把手帶你攻克四大實戰難題:(一)做出好咖啡的五大要訣;(二)五堂課拿下手沖全流程;(三)賽風泡煮的七要點;(四)玩轉聰明濾杯與美式咖啡機。

精品咖啡演進到第三波,一切講究科學數據與辯證,而非無端搬弄神話,以訛傳訛。唯有自我升級,接受考驗,才能立于不敗之地。如果哪天有客人或好友來“踢館”,大喊:“嘿,我要喝杯濃度15,000ppm、萃出率20%的曼特寧,再來一杯濃度13,500ppm、萃出率19.5%的巴拿馬藝伎。”你能否滿足?又該如何以行話回應?場場好戲行將上演,這究竟是場夢魘還是良性挑戰,端視咖啡玩家因應新局的心態與氣度!

438304965

438304965

韓懷宗

東吳大學英文學系畢業,1986年進入聯合報系擔任《美國新聞與世界報道》中文版編輯,后轉任《聯合報》國際新聞中心編譯。1998年開始兼任西雅圖咖啡產品副總經理至2002年止,協助產品開發并編寫教育月刊Coffee Times。2003年退休。2018年至2020年出任正瀚生技公司咖啡研究中心顧問。

在《美國新聞與世界報道》雜志社任職期間,因與美方編輯部時差問題,養成深夜喝咖啡提神的習慣。起初喝速溶咖啡,但覺乏香苦口,于是“自力救濟”,烘咖啡豆犒賞味蕾,不自覺玩起咖啡,大量搜集國際信息,研究咖啡烘焙與沖泡,至今已有三十余年。

咖啡之學,博大精深,仰之彌高,鉆之彌堅。學海無涯,唯勤是岸,自許為“咖啡大學”的終生學生!

438304965