1. 卡夫卡為20世紀初葉*重要的德語作家,與喬伊斯、布魯斯特等同為現代文學的奠基人,他的長篇小說《城堡》、《訴訟》及中篇小說《變形記》等為他贏得了世界范圍的廣泛、不朽的聲譽。

2.《全集》由著名學者、翻譯家葉廷芳主編,譯者有張榮昌、章國鋒、趙蓉恒、盧永華、黎奇等,均為德語翻譯界卓有建樹的翻譯家。

本書從國外有關書籍中遴選圖片392幅,作為插圖,具有珍貴的歷史價值。

基本信息

卷短篇小說洪天富葉廷芳譯

第二卷長篇小說《失蹤者》《訴訟》張榮昌章國鋒譯

第三卷長篇小說《城堡》趙蓉恒譯

第四卷隨筆*談話錄黎奇趙登榮譯

第五卷日記(1910-1923)孫龍生譯

第六卷書信(1900-1921)葉廷芳黎奇

趙乾龍謝建文何敏譯

第七卷書信(1922-1924)葉廷芳黎奇謝建文譯

家書王建政張榮昌黎奇譯

第八卷致菲莉斯情書(I)盧永華等 譯葉廷芳校

第九卷致菲莉斯情書(II)盧永華等 譯葉廷芳校

致密倫娜情書葉廷芳黎奇譯

《卡夫卡全集》總 序

葉廷芳

在思想文化領域,每個不同的時代都產生過不同于別的時代的思潮及其代表人物,他們的存在既是時代的見證,又是這個時代精神特征的標志。如果沒有了他們,則這個時代的輪廓就會模糊。

20世紀無疑是個偉大的,而且別具特征的世紀。僅就思想文化領域而言,它的一大批時代精英,不僅縱向上迥異于前人,橫向上亦各各有別,甚至同一個“主義”也可以劃出許多界線來,如同為存在主義的克爾愷郭爾(他生活在19世紀,但他的思想生命是屬于20世紀的)、海德格爾和薩特,僅僅論述他們的差別,就需要寫出一本書來。文學亦然:喬伊斯、普魯斯特、勃洛赫均屬“意識流”小說家,但他們之間卻個性鮮明、輪廓懸殊。

在進入主題以前,寫這么一段引語,無非想說明,評論我們這個時代的作家,任何套語或通行例則都會失靈。

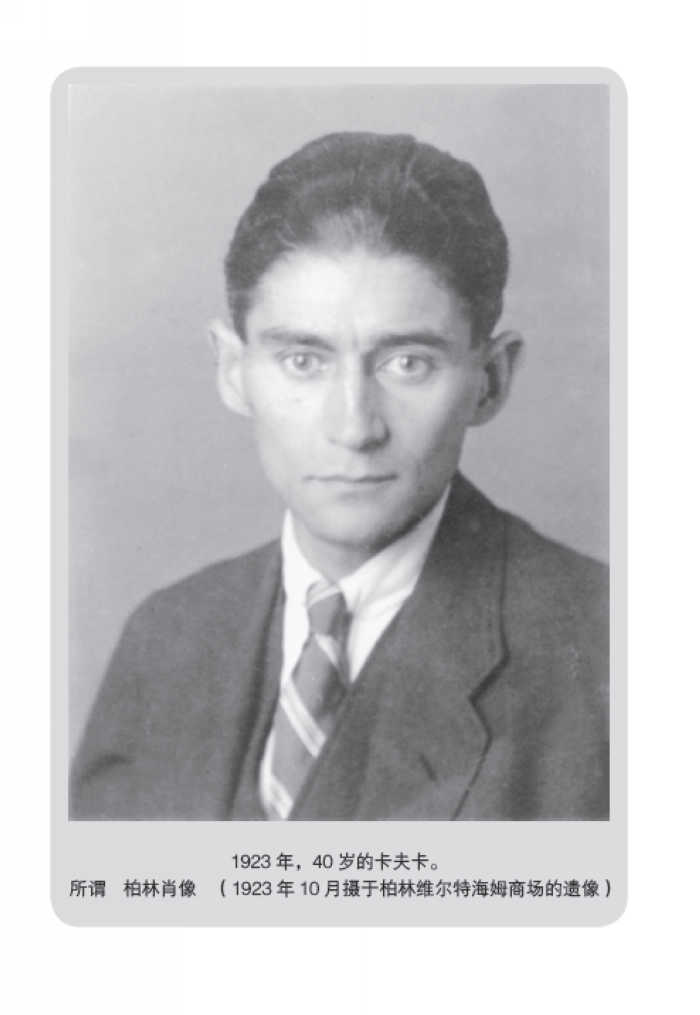

現在該請本文主人公、本全集作者弗蘭茨·卡夫卡(Franz Kafka,1883—1924年)出場了。他也是有資格代表時代,因而有理由載入史冊的本世紀杰出人物之一。

像本世紀前葉西方文學藝術界許多出類拔萃的人物一樣,卡夫卡降生在上世紀80年代,具體說1883年7月3日。這是個“世紀末”陰云籠罩的年代:德法戰爭的炮聲剛停,俾斯麥的“鐵血政策”正雷厲風行;社會主義運動風起云涌,資本主義世界危機重重,“前途未卜”的灰暗情緒困擾著人們,令人不安、憋悶。這股情緒郁結的結果,三十年后終于在表現主義運動中找到突破口,大聲地“吶喊”了出來。這種吶喊的情緒,確定了卡夫卡一生的精神基調。

現代哲人尼采說過:只有經歷過地獄磨難的人,才有建造天堂的力量。此乃至理名言。歐洲知識精英經過世紀末的不安歲月的折磨和徬徨的求索,一部分走向了革命,一部分激發了智慧和靈感,成為本世紀新型文學藝術的杠鼎人物。在這個意義上說,卡夫卡所誕生的那個不祥的年代,也是個為新世紀的新型文藝“育苗”的年代:與卡夫卡這茬差不多時間出生的就有穆西爾、勃洛赫、霍夫曼斯塔爾、里爾克、T·S·愛略特、喬伊斯、馬拉美、普魯斯特、伍爾芙、福克納、畢加索、康定斯基、柯柯施卡、蒙克、勛伯格、斯特拉文斯基、格羅皮烏斯、文丘里……。可以說人才輩出。

卡夫卡的出生地波希米亞王國首府布拉格,歷來是歐洲有名的大都市之一,當時約有80萬人口,五分之一講德語。這里是繆斯經常出沒的地方,她不僅有輝煌的建筑,還有美妙的音樂,而在文學方面,除了卡夫卡和里爾克,還有韋爾弗、梅林格、基希、福克斯、勃羅德等。他們全都是用德文寫作的,從此出現了“布拉格文學”的新概念和新學科。

卡夫卡屬于猶太血統。這個民族長期沒有固定的家園,歷來是受歧視的,這給卡夫卡的心靈從小就罩上了陰影。無家可歸的漂泊感是他的精神結構的重要構成部分,成為他的創作內發力的重要來源,因而增加了他的作品的思想內涵的豐富性和深邃性。

卡夫卡的父親赫爾曼·卡夫卡智力不算出眾,但作為猶太人經商是有方的,所以白手起家,成為富裕的婦女時裝禮品店的老板。他只關心他的生意,對兒子的寫作事業并不理解,更談不上支持,加上他對子女的家長制管教方法,使卡夫卡在心理上從小就籠罩著威權的壓力。這成為卡夫卡創作中“代溝”主題和懾強主題的生活原型。

卡夫卡的大學年代上的是布拉格的德語大學,學的是法律,但他的興趣是文學,愛讀斯賓諾莎、黑貝爾(戲劇學)、達爾文、尼采等人的作品,并開始習作。他的早一本集子《觀察》中的作品約于1902年即已寫成。由于他結交了成名較早的同窗作家馬克斯·勃羅德,經常隨勃羅德參加布拉格的文學活動,以致后來認識了表現主義運動的重要活動家和作家韋爾弗并參與某些活動。

卡夫卡于1906年取得法學博士學位,實習一年后,于1908年開始在官辦的波希米亞王國勞工工傷保險公司供職,雖然多次想擺脫以利于創作,但始終未能如愿,直到1922年因病勢惡化被迫退休為止。但只要他在辦公室一天,他總是“恪職守”的,以至得到他的上司的賞識。這是符合卡夫卡的性格邏輯的:內心極為執拗,外表卻十分謙和。所以他在辦公室里,在日常生活中人緣很好。這里不妨錄一段他的朋友韋爾奇對他的回憶:

他身材修長,性情溫柔,儀態高雅,舉止平和,深暗的眼睛堅定而溫和,笑容可掬,面部表情豐富。對一切人都友好、認真;對一切朋友忠實、可靠,……沒有一個人他不傾注熱情;他在所有的同事中受到愛戴,他在所有他所認識的德語、捷語文學家中受到尊敬。①

但卡夫卡的文品和人品卻是完全統一的。

在回顧他的貢獻的時候,筆者想起五年前訪問德國文學界的世紀老人、著名文學批評家和文學史家漢斯·馬耶爾時聽他講過的一段話:“在我從事德語文學史期間,發現有兩個人是從文學外走來的,一位是19世紀初的畢希納,一位是本世紀初的卡夫卡。”所謂“從文學外走來”,即是說他們的作品是不符合固有的文學概念和規范的,是行外的,但隨著時間的推移,他們的作品從“野”的變成正宗的了。因此馬耶爾認為,卡夫卡“改變了德意志語言”①。這里值得注意的是,不是卡夫卡“違背了”德意志語言,一種語言被違背,那只是個別人的行為,違背者未必是正確的。但一種語言被改變了,這是非同小可的事,說明改變者的行為已經變成了大家的行為,成了一種不可逆轉的事實。

所謂語言被改變,指的主要不是語言的使用規則諸如句法、詞法等被改變,而是一種話語方式的改變,亦即思維慣性,在文學領域還包括審美慣性的被改變,說到底是一種固有的文學觀念被改變。正是因為文學觀念改變了,衡量文學的尺度不同了,卡夫卡那些一度被認為“非文學”的作品被公認為真正的文學,卡夫卡也就由“文學外”走到了文學內,而且成了左右20世紀文學主潮的“現代文學”奠基者之一。

卡夫卡的成功,首先應歸因于他的時代意識,他適時地感知到時代的思想脈搏,較早地探悉到屬于本世紀的或未來的審美信息。在卡夫卡成長的年代,西方以“理性”為主旨的價值秩序已經受到懷疑和動搖,馬克思宣告與資產階級思想體系實行“徹底決裂”與尼采宣告“價值重估”可謂殊途同歸,代表了西方不同思想派別的知識界對傳統價值觀的唾棄;馬克思創立共產主義學說與尼采決心“自己來當哲學家”都表明他們要以自己的價值觀來取代它,在本世紀,特別是頭30年,他們的學說在西方流知識精英中都找到了大批信徒。在德語文學中,布萊希特和卡夫卡堪稱這兩方的不同代表。西方非馬克思主義知識界在顛覆舊價值觀的人們中,至少有兩人對卡夫卡產生過影響,即除尼采外,就是存在主義的創始人、丹麥哲學家克爾愷郭爾。當然,卡夫卡對現存價值觀的厭棄和對現代人類生存境況的洞悉主要是根源于自身的生存體驗和緊張思考。奧匈帝國的專制主義統治與歐洲現代潮流的悖逆,猶太民族的無家可歸與受歧視、受壓抑的處境,父親的家長制威權從小對他兒童心理的威脅,社會上法制形式的完整性與法的實質的不存在……這一切都導致他對這個世界的陌生感和異己感,因而無法接受這個世界。于是,現代哲學家們對現代社會從理論上概括出來的“異化”概念,他卻用生命作了體驗和證實。一種對人類生存的危機感充溢在他的心頭,他的內心因此成了一個“龐大的世界”,借助文學手段將它宣泄出來,成了他“巨大的幸福”,否則就要“綻破”。卡夫卡就這樣走上了文學的道路。但與其說他想要當作家,毋寧說他為了內心表達。他的一篇篇作品,無論是幻想性的故事,還是隱喻性的寓言,雜感性的隨筆,哲理性的箴言,乃至大量的書信日記,都是為世人發出的緊急報告。理解了他的寫作的這種性質,就不難理解他為什么生前每發表一篇作品,都必須經過他的友人勃羅德的“強求硬討”,不難理解他雖然一直想要有更多的寫作時間,卻始終沒有將寫作當作他的職業,不難理解他晚年為什么要囑咐友人把他的作品“統統付之一炬”,而不想用它們在死后換取作家的殊榮。了解他的這一特點對于我們理解他的作品的性質是至關重要的:他的作品都不是憑作家的技巧“做”出來的文章,而是作者自身生命的一部分。一如他筆下的那位“饑餓藝術家”,表演的無限性和藝術的完美性是他的追求,至于因此他的生命會消失他是全然不顧的,實際上他是在用生命換取他的表演(在卡夫卡是寫作)的可能性。

盡管卡夫卡并不缺乏哲人的頭腦,但他畢竟不是作為哲學家,而是作為藝術家名世的。因此他在藝術表現方法上,或者說在美學上所取得的成功,甚至更為世人所注意。在這方面,他執著地以他獨特的審美方式,改變了人們多少個世紀形成的審美習慣,影響了整整一個時代的審美意識和觀念。

在歐洲文學史上

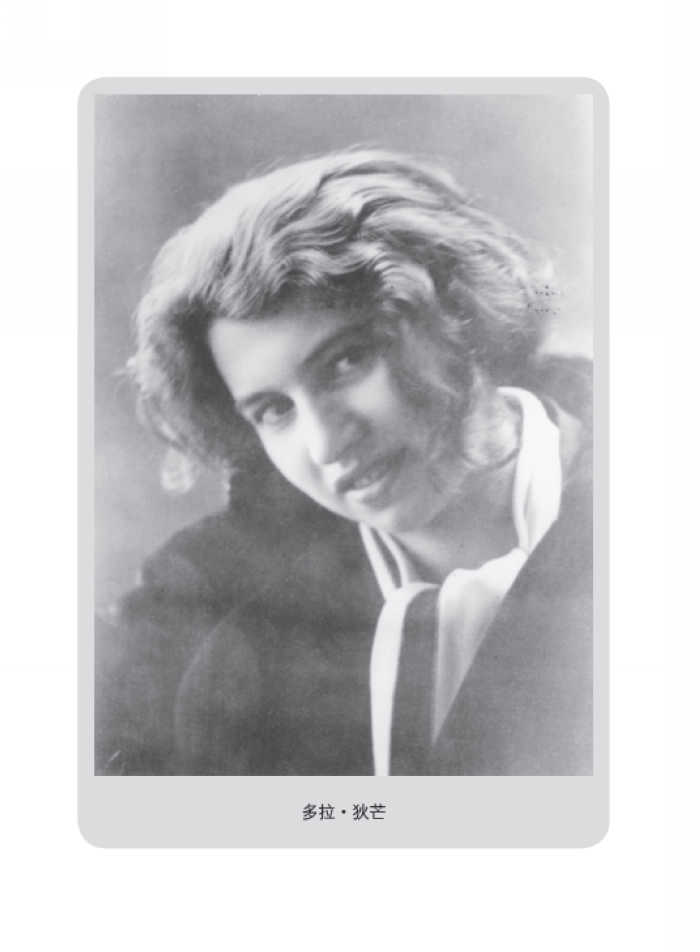

《卡夫卡全集》共9卷,由著名學者、德語翻譯家葉廷芳先生主編。全書創作部分主要依據卡夫卡生前好友馬克斯·勃羅德的版本編纂的,而略作調整;書信則依據近年發現的資料作了較大補充。*卷為短篇小說,根據保爾·拉貝《卡夫卡短篇小說集》和馬克斯·勃羅德《鄉村婚事》重編。第二卷收錄兩部長篇小說《失蹤者》和《訴訟》。第三卷收錄長篇小說《城堡》。第四卷收錄隨筆、殘篇以及談話錄,隨筆包括卡夫卡留下的八個八開本筆記本,具有珍貴的資料價值。第五卷為卡夫卡日記,末附作者的幾個旅游日記。第六、第七兩卷為書信集,第六卷收錄的是除情書和家書以外所有1900-1921年之間致友人的書信;第七卷收錄1922-1924年之間致友人的書信,其余為家書,末附卡夫卡寫于1919年而*終并為寄出的著名長信《致父親》。第八卷收錄情書。卡夫卡所寫情書數量之多,在現代大作家中實屬罕見,約占卡夫卡全部文字的一半左右,而先后給兩個熱戀對象寫的情書又占了其中一半以上。本卷主要為卡夫卡致與之兩次訂婚、又兩次退婚的菲莉斯·鮑威爾的情書。第九卷一部分仍為卡夫卡致菲莉斯·鮑威爾的情書,另一部分為致有夫之婦密倫娜的情書。

《全集》譯者有張榮昌、章國鋒、趙蓉恒、盧永華、黎奇等,均為德語翻譯界卓有建樹的翻譯家。

上世紀90年代,《全集》曾由河北教育出版社出版。此次再版,我們依照現行規范改換了個別文字,并從國外有關書籍中遴選具有珍貴歷史價值的圖片資料392幅,以作較大補充,其他未作更動。

卡夫卡(Franz Kafka, 1883 –1924),20世紀初葉重要的德語作家,與喬伊斯、布魯斯特等同為現代文學的奠基人,他的長篇小說《城堡》、《訴訟》及中篇小說《變形記》等為他贏得了世界范圍的廣泛、不朽的聲譽。卡夫卡出生于奧匈帝國晚季的布拉格,父親是靠勤勞獲致中產階層的猶太商人,個性剛毅、嚴酷,這一特定的時代和家庭環境在卡夫卡的個性和創作中打下鮮明的烙印:奧匈帝國的專制主義與歐洲現代潮流的悖逆,猶太民族的無家可歸與受歧視、受壓抑的處境,以及父親家長制的威權,這一切都導致卡夫卡對現實世界的陌生感和異己感,他在自己的生命中深切地感受到黑格爾、克爾凱戈爾哲學中所指出的現實世界的“異化”,并在自己的作品中完整地反映了出來。卡夫卡曾三次訂婚而又三次解除婚約,一生又曾與多個女性發生戀愛。凡此種種一波三折、優柔寡斷的情感經歷,亦在他的小說、書信、日記中留下了印記。

卡夫卡作品所描寫的對象多為底層不知姓名的人物,他們深受帝國官僚體制的擠壓,內心充滿孤獨、恐懼、迷惘與不安,情節多支離破碎,從中折射出帝國末季的社會矛盾及眾生世相,成為那個時代的典范之作。卡夫卡的作品除幾部長篇小說和中短篇小說外,還有大量幻想故事、隱喻性寓言、雜感性隨筆、哲理性箴言,并留下大量的書信、日記。