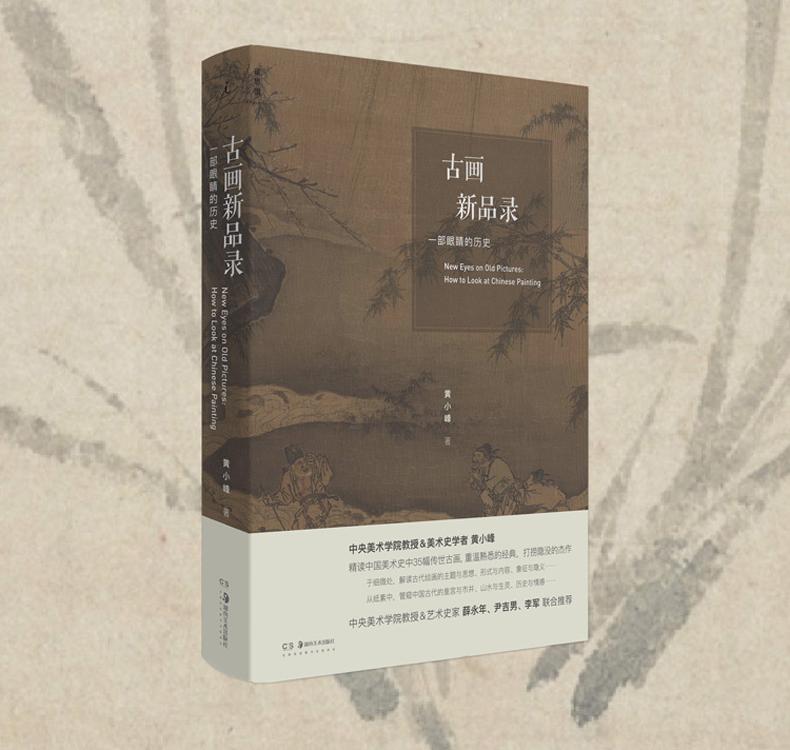

中央美術學院教授、藝術史學者黃小峰,積蓄

10

年,以顯微鏡般的視角細觀珍藏世界各地的

35

幅古畫,重溫熟悉的經典,打撈隱沒的杰作。

作者突破既有的以時間、題材或風格為線索的藝術史寫作框架,而是以每幅畫為個案進行深入研究,將35篇文章編織進皇宮、市井、生靈、山水、歷史、眼睛、身體7個單元,更好地與我們當下的生活產生聯動。其中并不囿于藝術史中耳熟能詳的名家名作,還有散落世界各地的歷史遺珍,包括大英博物館、大都會藝術博物館、克利夫蘭美術館、弗利爾美術館等博物館的珍藏。這些或熟悉或陌生的畫面,因為畫家的眼睛而穿越歷史,赫然出現在我們的眼前;又因為觀看的眼睛而突破迷霧,呈現出本真的面貌。

抽絲剝繭式解讀傳世古畫,于細微處,解讀古代繪畫的主題與思想、形式與內容、象征與隱義;從紙素中,管窺中國古代的皇宮與市井、山水與生靈、歷史與情感。

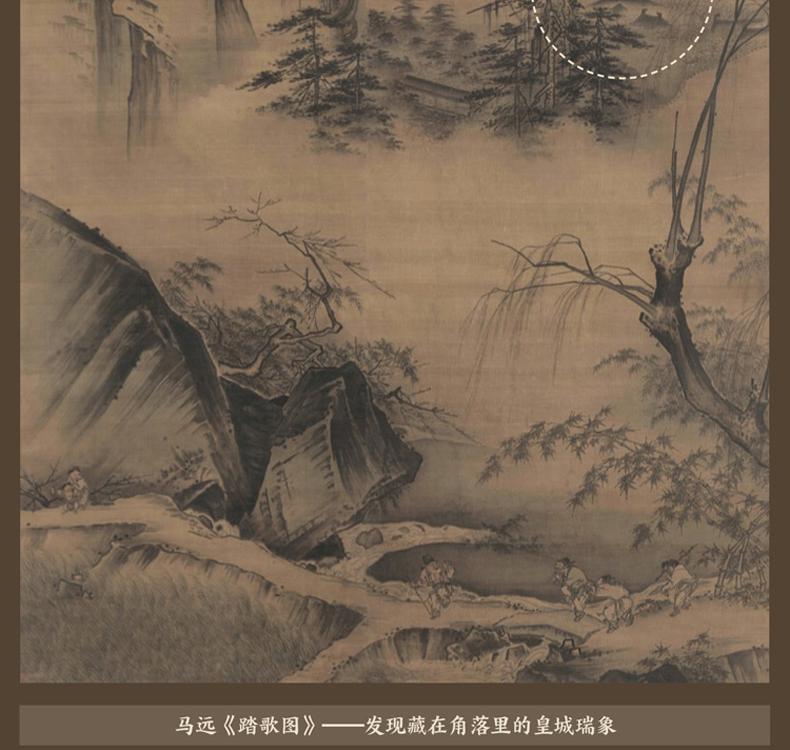

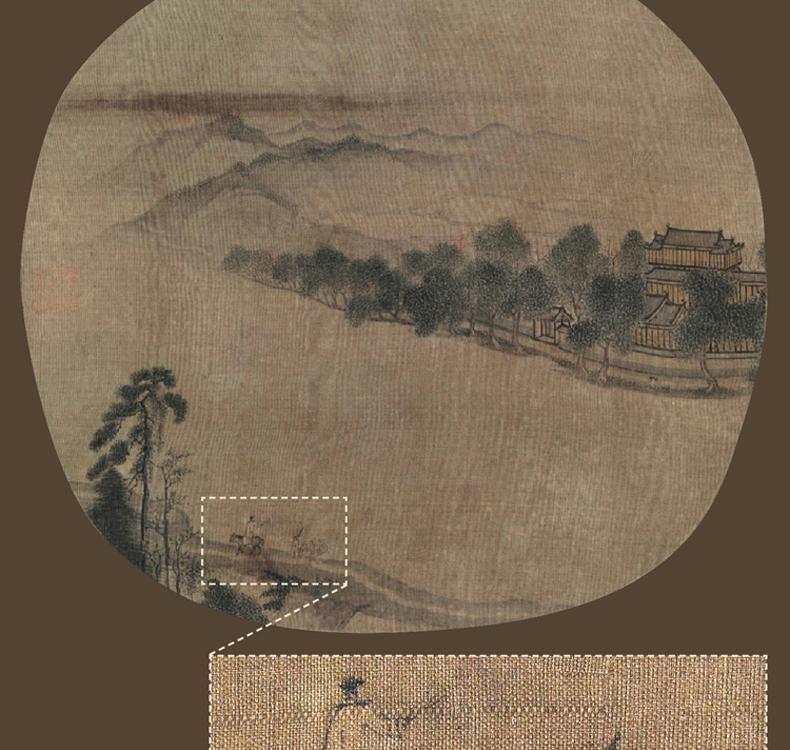

面對此書,你不必擔心太過熟悉作品而審美疲勞,因為你會在宋徽宗《祥龍石圖》中發現暗含的多重景觀,在馬遠《踏歌圖》里遇見1220年的元宵節,在《北京宮城圖》中看到紫禁城的黎明;你也會穿越時空,在寂寂無名的作品中,見到春天的趕試官、下班后的明代官僚、豆棚下的消夏農民,乃至村童鬧學、盲人打架、村人驅xie;還有一只猴子的日本之旅,一只八哥的頓悟……借由作者的眼睛,我們得以穿透畫作的濃墨淡彩,洞悉畫面隱含的深意。

古畫新品,在耳熟能詳的名作中發現微妙的隱義,在湮沒無聞的作品中打撈有趣的細節。

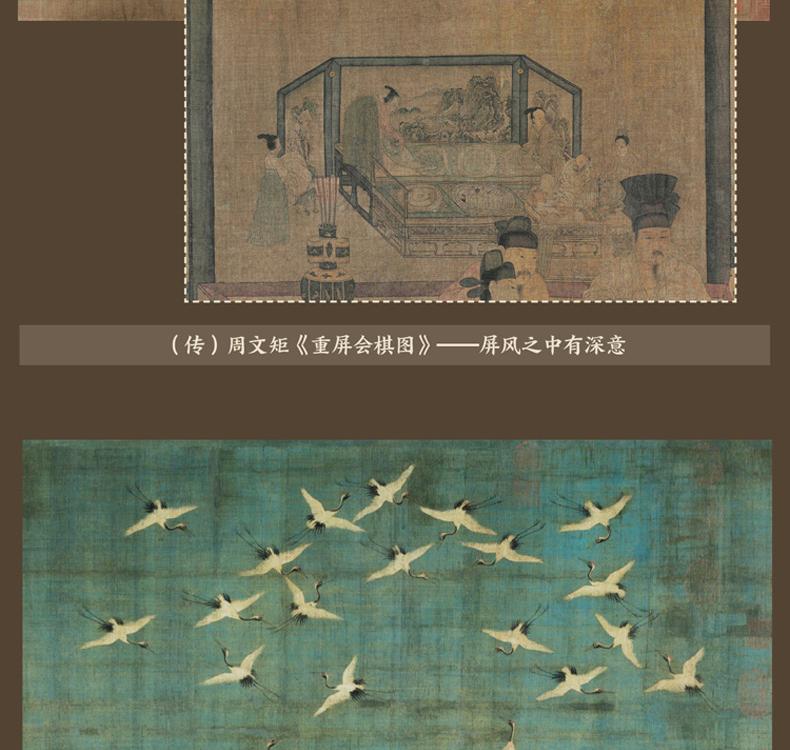

對名作做出全新的解讀并非易事,但也并非全無可能——《瑞鶴圖》中的天空為什么那么藍?《流民圖》中的有真流民嗎?《重屏會棋圖》畫的是政治博弈嗎?《采薇圖》中的兩個人能靠“采薇”填飽肚子嗎?鄭思肖畫無根的《墨蘭圖》,是出于遺民情結還是“立人設”?《五馬圖》中有幾匹馬是真實的?……畫面中無數的細節,哪怕一摸淡彩、一個人物動作、模糊的印章、不完整的題跋,都成為作者揭開繪畫真相的突破口,由此提出獨出機杼的見解,不斷帶來新的震撼。

基本信息

皇宮

神跡再現:《祥龍石圖》中的多重景觀

1220 年的元宵節:《踏歌圖》與皇城瑞象

公主的扇子:《百子圖》與南宋皇家婚禮

深宮之愛:《長松樓閣圖》沒有言明的秘密

紫禁城的黎明:《北京宮城圖》中的視覺想象

市井

編織家國理想:《紡車圖》的隱義

石拱橋上的商業之聲:《盧溝運筏圖》的畫外音

孔夫子的鄉下門生:《桐屋鬧學圖》與戲劇性圖像

耐人尋味的市井奇觀:《流民圖》的誤會

閶門、辮子與無序的都市:《曉關舟擠圖》解讀

生靈

一只猴子的旅行:《猿圖》中的歷史與知識

一只頓悟的八哥:《叭叭鳥圖》與禪僧

水果秘語:《吉祥多子圖》中升華的自然

遺民的經濟頭腦:《墨蘭圖》與鄭思肖的智慧

春之交響:《杏花鴛鴦圖》中的男女二重奏

山水

時間與政治:《早春圖》中的視覺象征

南宋的江山:《山水十二景》與宋畫的迷霧

皇帝的視覺異象:《坐看云起圖》重觀

趕試官的春天:《湖山春曉圖》中的男子是誰?

隱士的味蕾:《雪江賣魚圖》中的社會理想

歷史

奢華的休閑:《重屏會棋圖》與歷史的幻象

書房里的汗血馬:《五馬圖》中的虛與實

野菜和仙境:《采薇圖》的另一面

孝順的皇帝:《望賢迎駕圖》與故事畫的意義

皇帝與忠臣:《辛毗引裾圖》畫的是誰?

眼睛

皇帝的天空:《瑞鶴圖》為什么這么藍?

看畫治病 :《觀畫圖》的畫中畫

盲人打架的故事:《柳蔭群盲圖》與視覺表演

圖像的力量:《村舍驅xie 圖》中的繪畫寓言

嫦娥的影子:《月華圖》與十八世紀的視覺經驗

身體

洗澡與辟邪:《浴嬰圖》中的端午祝福

下班后的官僚:《歲朝圖》與明代官員視覺文化

青樓風月:《蹴鞠圖》與《金瓶梅》

畫家的身體:《蕉林午睡圖》與藝術家的自我

農夫的身體:《農閑平話圖》傳奇

致謝

......

《古畫新品錄:一部眼睛的歷史》是藝術史學者黃小峰對中國古畫的品讀。作者選取了流傳于世的35件國畫作品,以皇宮、市井、生靈、山水、歷史、眼睛、身體為線索,將35篇研究文章歸納為7個單元。這些作品并不限于美術史中的名人名作,還有湮滅無聞但富有趣味的珍品,涉及風俗畫、山水畫、人物畫、動物畫等多個領域,如《祥龍石圖》《踏歌圖》《早春圖》《瑞鶴圖》《流民圖》等等。作者從基本的作品研究層面出發,詳細剖析畫面內容,并結合文學、風俗、政治、歷史典故等,解讀作品隱藏的內涵,例如《祥龍石圖》中的多重景觀,《紡車圖》中關于家國理想的隱義,《早春圖》背后的政治與時間,《瑞鶴圖》中的“瑞鶴藍”,等等。通過層層深入的“解讀”,作者揭示出平面畫作隱含的深意——畫家本人的巧思、情懷,一幅畫誕生時的社會景觀,當時的風俗習慣,上至帝王、下至鄉野村夫的所思所想,等等——向我們呈現出千百年前生機勃勃的社會景觀。

引言

這是一部關于“古畫” ——也就是中國古代繪畫——的書。“中國古代繪畫”是一個歷史敘述,而“古畫”這個詞更像一個謎團。

本書并不是一部大家所熟知的“中國繪畫史”,打開目錄大家應該就會感到這一點。“繪畫史”的前提是假設有一條連貫的線索,或者說一張無形的大網,能夠把畫法與技術、風格與樣式、題材與主題、個人與時代等種種問題融合在一起。似乎抓住了這條線索、這張網,就能夠把“中國古代繪畫”作為一個知識整體,納入每個人自己的知識系統之中。這當然是對的。有框架、有線索,才有助于更好地掌握知識。不過,也許大家常聽到“傳世畫作”這個詞,這意味著很多古畫是在經歷各種歷史偶然性之后遺留到今天的。至今人們形容古代繪畫,還常說是“藝海遺珍”“藝林遺珠”,“遺”強調的正是偶然性。大家翻閱畫冊的時候,常會看到在古畫作者名字前加上“傳”字,尤其是早期的繪畫,幾乎沒有一件不是這樣。我有時候戲稱很多繪畫是“三無人員” ——沒有明確的作者,沒有確切的創作時間,沒有清晰的流傳過程。這些畫,是流傳于世還是湮沒不聞,就得看各自的造化。所以,既然很多作品都是因為偶然的幸運而被我們看到,那我們該依據什么把它們串聯成一個連貫的線索,編織成一張大網呢?

這是中國古代繪畫研究中的一個“困局”。不斷有人來對這個困局提出挑戰,要么想辦法讓這條線索編織得更完善、更全面,要么干脆提出其他的結構來打破線性的模式。不管怎樣,大家逐漸達成共識——要從基本的作品研究層面出發,來思考宏大的歷史。畢竟,對于很多人來說,他們感興趣的并不是裝珍珠的盒子、串珍珠的鏈子,或是撈珍珠的網,而是珍珠本身。

我的研究也是如此,對一件作品的個案研究是我做得多的。曾經的宏愿是如果能把每件作品——無論是藝術史中的“寶珠”還是“遺珠” ——都進行徹底研究的話,對于繪畫史的認識自然就會發生新的變化。什么東西容易成為我的研究對象呢?當然還要數已經被完善地編織進繪畫史線索中的那些“名作”。和它們抬頭不見低頭見的結果,要么是逐漸審美疲勞,要么是忽然在熟悉中發現陌生的新鮮感。必須承認,審美疲勞總是容易占得先機,對名作做出全新的觀察不是容易的事情,我們總是需要一些新的刺激。對我來說,新的刺激有時候就在于與其他一些名不見經傳或者并不能被很好地編織進繪畫史線索中的作品的接觸。在這種情況下,這些“遺珠”就相當于研究的新材料,能夠激發出新的問題。還有一種新材料也相當重要,那就是借助于越來越好的展覽條件和日新月異的印刷與傳播技術,很多經典的作品向我們展現出了過去所看不到的新面貌,那些看不清的畫面細節、模糊的印章、不完整的題跋,現在都毫無保留地出現在我們面前,用新的問題震撼著我們的眼睛。

……

初我給書起名《古畫的生命 :讀圖記》,是希望通過藝術史的解讀,古代繪畫能夠在今天獲得新的理解和認同。不過,富有詩人氣質的李軍教授在看了目錄之后,脫口而出另一個名字《古畫新品錄 :一部眼睛的歷史》,讓我為之一動。“古畫新品錄”,致敬的是著名的謝赫《古畫品錄》。“古”與“新”的交織,“品”畫的方式,確實要比“生命”來得更準確,而且少有價值評判的意味。

這本書也確實意在講述“眼睛的歷史”。為什么這么說呢?

首先,本書是我自己的眼睛的歷史,是作為觀看者、研究者和寫作者的我,用自己的眼睛所看到的東西,是我的“看法”。這些研究開展于不同的時期,從對每一幅畫初的好奇到研究論文終寫作完成,其間都要經歷不少思路上的變化。簡單來說,就是看這幅畫的眼睛常常會改變。眼睛當然還是這雙眼睛,但是看畫的方式會隨著各種因素的變化而變化。影響看畫的眼睛的因素之一,是中國藝術史界這些年來的一些新變化。我直觀感受到的一個顯著變化,是“細讀”逐漸成為大家的共識,甚至有學者提出“超細讀”的概念。“讀畫”“細讀圖像”這類措辭已經成為學術研究中常見的表述,或者說,成了一種常見的“方法”。對于“細讀”,大家并不陌生。“文本細讀”是文學研究中的重要方法。不過,“讀”文和“讀”圖,還不一樣。閱讀,得到的是信息。在一幅畫上讀到“信息”,與在文字中讀到信息,兩個過程很不相同。在文字的閱讀中,“語境”“情境”,或者說“上下文”,是十分重要的。同樣的道理,在讀畫的時候,也有一個語境問題。由于繪畫是視覺性的,所以這可以說是一個“視覺語境”。不夸張地說,藝術史的很多新進展,都是在“細讀”上有了進一步的開拓。

講到“視覺語境”,就涉及“眼睛的歷史”的第二個層面。在觀看一幅古畫時,我們其實并不是真的只在使用自己的眼睛,而是繼承了許多不同眼睛的視線。不是嗎?……我們都知道,研究一件作品時,不僅是在討論作品被制作出來的歷史,也是在討論作品被觀看的歷史。制作的歷史主要涉及藝術品創作者的眼睛,他(她)們的所見直接促成了作品的誕生。觀看的歷史則涉及不同時代的不同觀眾的眼睛,他(她)們層層疊加的視線,對藝術作品也會產生無形甚至是有形的影響。這兩種“歷史”,或者說兩種“眼睛”,有區別又有聯系。通常情況下,在藝術史的研究中,二者是很難分割的,尤其是涉及一些基本信息不明確的古代藝術品——比如說作者不詳、時代歸屬不明確的古畫——的時候。所以,我覺得“視覺語境”雖然并不是一個精確的概念,但它的好處是并沒有在制作的歷史和觀看的歷史之間做出區分,而是把問題引到了畫作本身。不管經歷多少眼睛,后呈現出的總歸是穿越歷史而保存至今的那幅畫本身。

可千萬別誤以為看一幅古畫需要這么多的前提。從理論上來說,只要帶著自己的眼睛就行。藝術史和藝術品是兩種不同性質的東西,一個以思想的形態存在,一個以可視的物質形態存在。不過,只要我們相信一件藝術品有意義,就是承認其中包含著思想性。要和這件作品以及其中的思想性發生關系,藝術史這種媒介,或者說這條通道,是直接有效的。我也希望這本書能夠成為一條幫助大家進入古畫的通道。

書中討論的三十五幅畫自然算不上多,離“你必須知道的一百幅名畫”這樣的標題黨都還差著不少。其中很多都不是耳熟能詳的“名畫”,甚至還有一些只能稱得上是“藝林遺珠”,大家估計從未見過。但這些古畫無論有名無名,都是我們從歷史中獲得的“遺產”,需要我們將其放回它們的“視覺語境”中去。我把它們分成了七個單元,希望能更好地展現它們與不同的藝術史問題的關聯。“皇宮”與“市井”兩個單元有呼應關系。前者與如何理解宮廷繪畫有關,后者則涉及所謂的“風俗畫”該如何來看待。“生靈”與“山水”兩個單元也有呼應關系。前者是關于動植物的繪畫,后者一般被定義為“山水畫”。后三個單元“歷史”“眼睛”“身體”也形成了相互呼應的關系。“歷史”單元大多是與歷史人物有關的“故事畫”。“眼睛”和“身體”單元中雖然多數也是“人物畫”,但卻剝離了具體所指。同時,“眼睛”與“身體”作為一對相互關聯的概念,可以幫助我們觀察古代繪畫中對于視覺經驗的表達。希望我對于古畫的“看法”能夠對大家有所助益,更希望大家能夠形成自己對古畫的“看法”!

黃小峰,1979年生于江西南昌,祖籍湖南桃江。1998年進入中央美術學院美術史系學習,2008年獲得博士學位后留校任教。現為中央美術學院教授、人文學院副院長。主要研究中國美術史,致力于中國古代繪畫的研究。著有《張萱〈虢國夫人游春圖〉》《西園雅集:兩宋人物畫》等書。譯有柯律格《大明:明代中國的視覺文化與物質文化》。