烏蘭木倫——鄂爾多斯舊石器時代中期遺址發掘報告

編著:中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、鄂爾多斯市文物考古研究院、中山大學社會學與人類學學院

出版社:文物出版社

出版時間:2023年7月

開本:16開

書號:978-7-5010-8061-8

定價:580.00元

烏蘭木倫是一處露天遺址,地理坐標為39°35.152′N,109°45.659′E,海拔1281米,于2010年發現于內蒙古自治區鄂爾多斯市康巴什新區烏蘭木倫河左岸。烏蘭木倫遺址是一個地點群,目前命名的已有3個地點。2010年至2013年共進行五次發掘,已發掘層位共8層,出土大量石制品、骨制品、動物化石等,以石制品為主,類型豐富,有石核、石片以及工具等,而且還發現有多組拼合石制品。根據測年推測其文化層年代為距今6.5萬~5萬年。

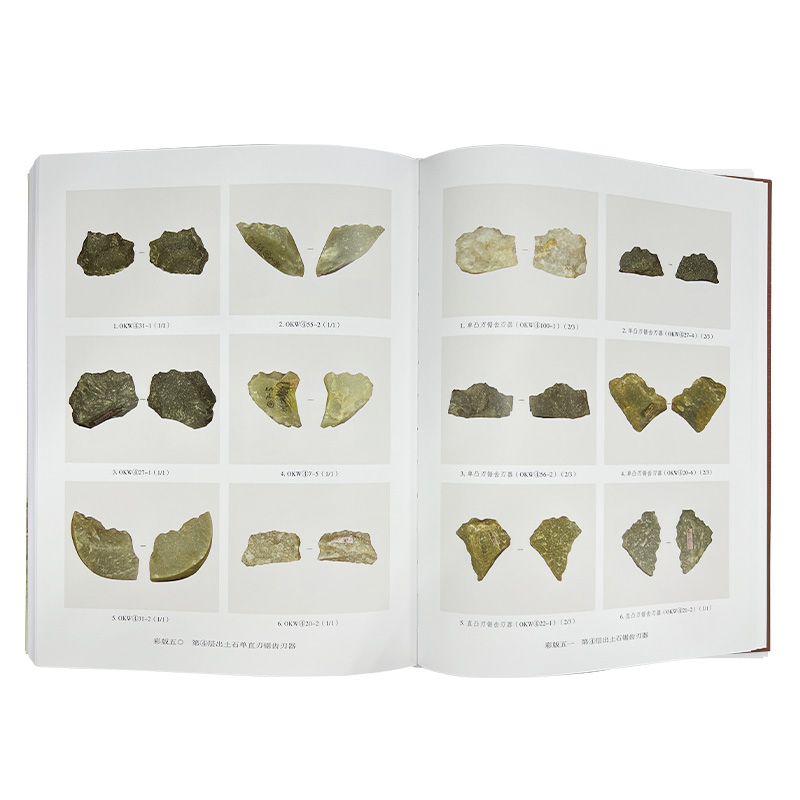

石制品出土于第②~⑧層。石制品類型和技術從下到上呈現出穩定性和連續演化的特征。石制品原料從2千米遠的烏蘭木倫河兩岸基巖礫石層搬運到遺址進行加工,屬于“后勤移動式”的原料利用模式。石核剝片主要采用錘擊法,此外有砸擊法,或可能使用壓制法。工具形態較小(20~50毫米),石片毛坯比例達99%,類型有鋸齒刃器、凹缺器、刮削器、端刮器、石錐、尖狀器、石鏃、薄刃斧、琢背石刀、雕刻器、鳥喙狀器、兩面器粗坯、石球等13種。其中鋸齒刃器、凹缺器和刮削器比例均超過20%,鋸齒刃器比例最高,近40%。工具的修理以單面錘擊正向加工為主,偶用壓制法。修理臺面、孔貝瓦、向心石核以及更新石核臺面桌板等技術已較為成熟;常見修柄、修鋌、有意截斷和修理持握部位等工作。微痕研究證明石器使用較為頻繁,多見以剔(片)和切(鋸)等方式加工動物性對象,還有裝柄。

該遺址是自20世紀20年代在鄂爾多斯高原發現、發掘薩拉烏蘇和水洞溝遺址以來時隔近90年的重要考古新發現,被評為“中國社會科學院考古學論壇——2011年中國考古新發現”。烏蘭木倫遺址豐富的考古學、古生物和古環境學等數據為晚更新世華北古人群生活方式與生存背景的研究提供了不可或缺的寶貴資料。地處東亞北部人類遷徙的重要腹地,其發現和研究在華北腹地以北、連接東亞大陸與東北亞的走廊地帶為現代人起源研究提供了新的重要線索,對鄂爾多斯高原第四紀地質時期的多學科研究具有重要科學價值,并對東亞史前史和第四紀研究產生重要影響。