1.

美在實用之處開花

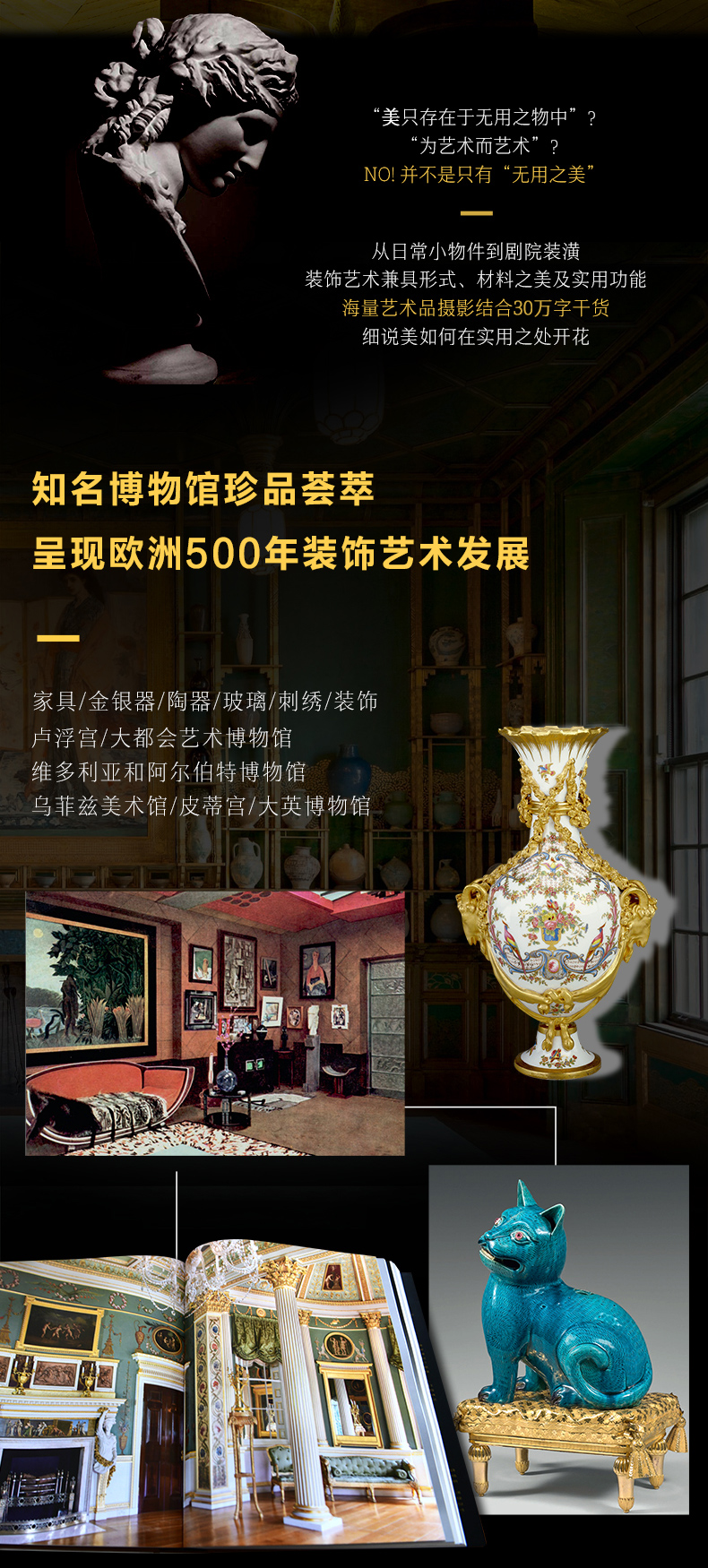

:19世紀的許多美學家和藝術家都主張“無用之美”,“為藝術而藝術”甚至一度成為美學運動的主張。美和實用可以共存嗎?其實,柏拉圖在《理想國》中就表示“美和實用之間不是完全對立的”。裝飾藝術集合了除建筑、繪畫和雕塑之外所有以實用裝飾為目的的藝術,從日常使用的小物件到劇院的裝潢,本書網羅了大量精美的裝飾藝術品插圖,與細致的描述相結合,否認了過去的歷史學家和藝術理論家的觀點。

2.

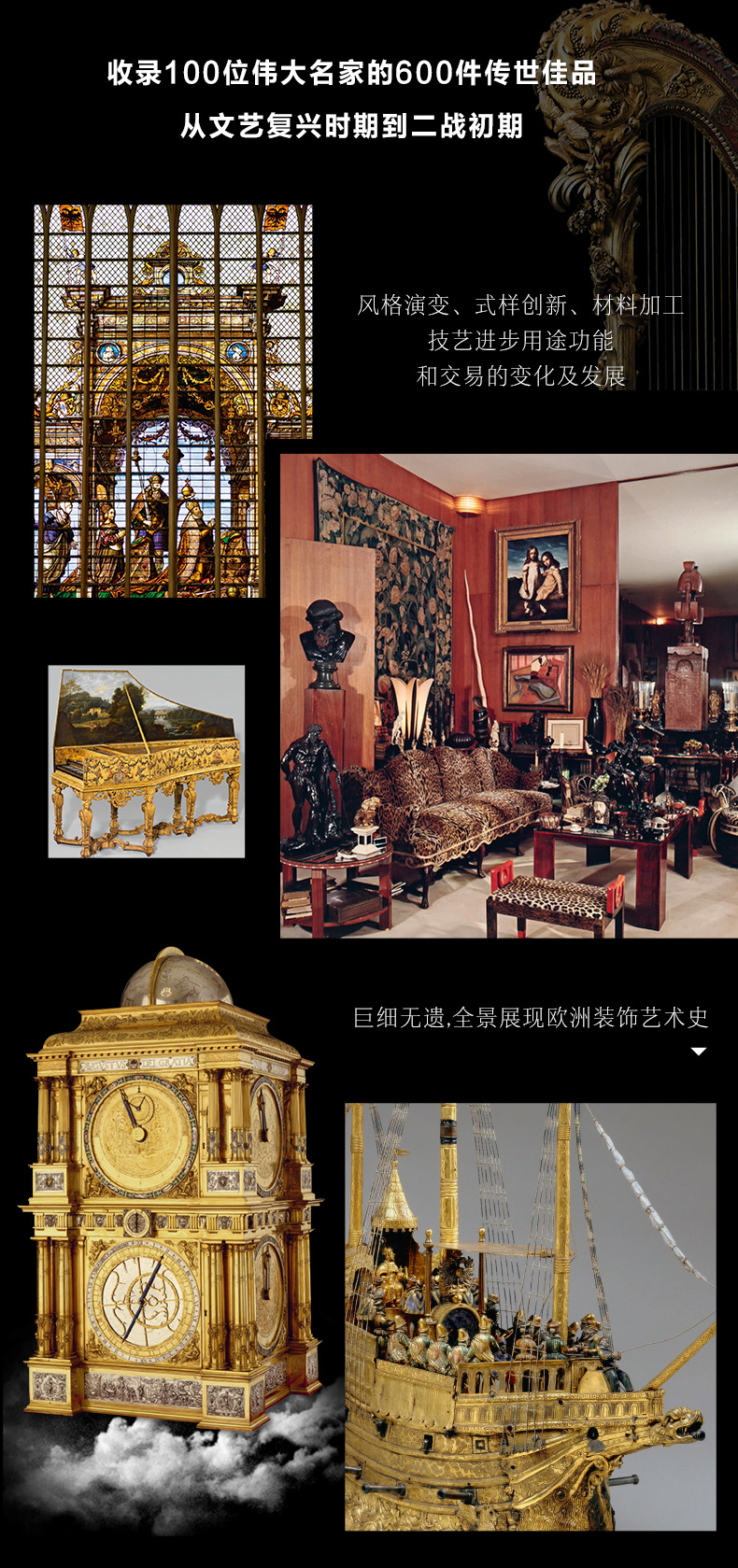

初次呈現500年裝飾藝術發展史

:直到1925年,一場裝飾藝術與現代工業藝術國際博覽會的舉辦才使人們開始接受裝飾藝術的概念。本書按照時間順序講解了從文藝復興時期到二戰初期的500年歐洲裝飾藝術,涵蓋風格演變、式樣創新、材料加工、技藝進步、用途和功能以及交易的發展和變化等多個方面,組成了一幅巨大的裝飾藝術全景圖,讓人們看到此前并未得到充分研究的創作領域。

3.

知名博物館珍品薈萃

:收錄歐洲100多位偉大名家及工匠創作的600多件經典裝飾藝術品,囊括家具、金銀器、陶器、玻璃、刺繡、裝飾繪畫等,并對相關的金屬工藝、木材工藝、燒制工藝、紡織工藝和紙質工藝都做了全面說明。這些裝飾藝術品散落在世界各地知名博物館,如巴黎的盧浮宮、紐約的大都會藝術博物館和倫敦的維多利亞和阿爾伯特博物館,現在讀者足不出戶也能近距離從藏品及其工藝細節中品味裝飾藝術之美,感受人們對材料、手工藝和工作室的奧秘的探索。

4.

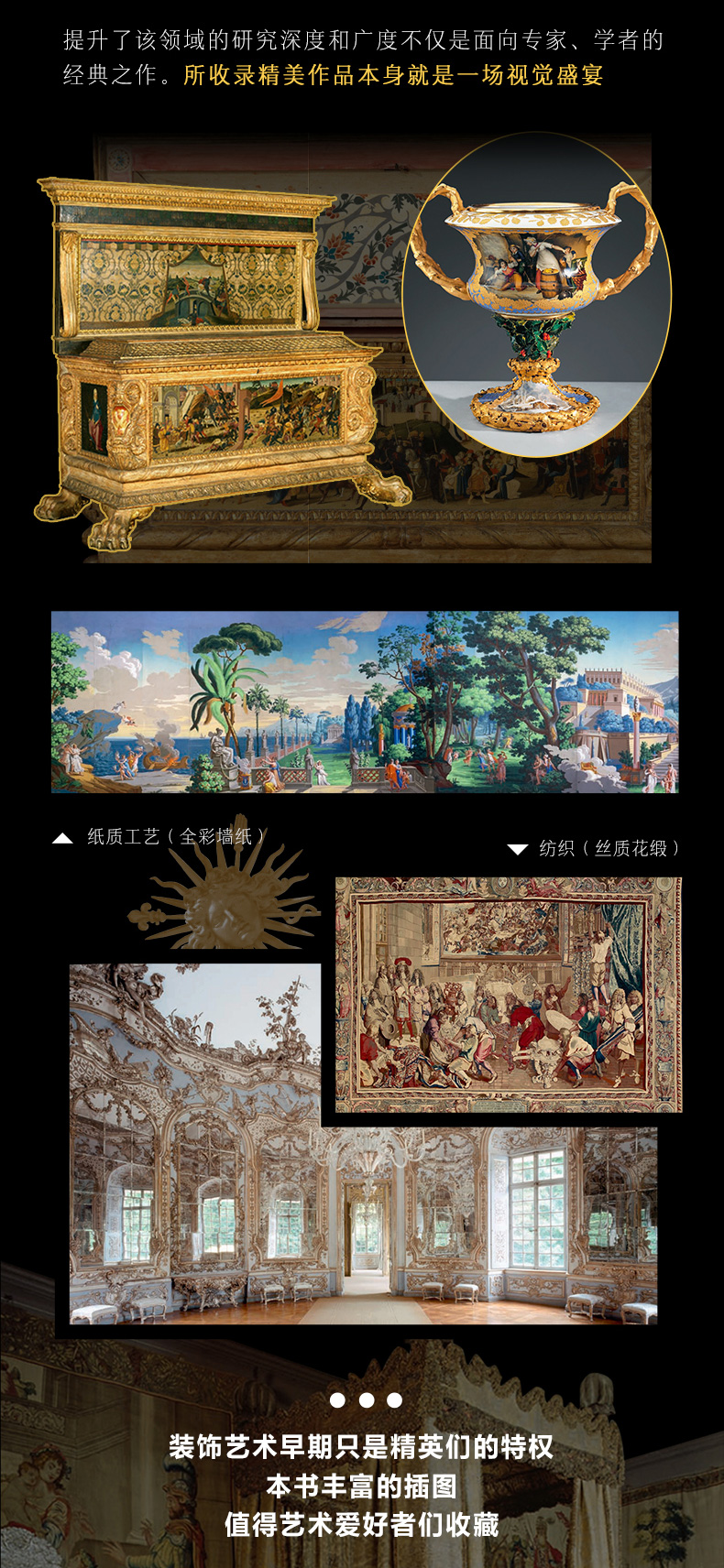

集學術

性、

鑒賞性、收藏性為一體

:作者重新整理了裝飾藝術品年表,對品味、創造性模仿以及歐洲國家之間的發展和逐步工業化對裝飾藝術的影響進行了深入的分析,提升了裝飾藝術研究的深度和廣度。本書不僅是面向專家、學者的經典之作,它所呈現的令人目不暇接的精美作品本身就是一場視覺盛宴。裝飾藝術在早期只是精英們的特權,而這本插圖豐富的書打開了一座宏偉宮殿的大門,專業人士能從中獲取無盡靈感,值得藝術愛好者們收藏。

5.

專業機構、作者背書

:原版引進自法國知名藝術出版社Citadelles&Mazenod,該社圖書通常兼具學術性與藝術性,尤其是在制作精品圖冊書方面享有很高的國際聲譽。本書三位作者均為藝術領域專家,索菲·穆金是巴黎索邦大學的藝術史博士,曾于盧浮宮學院擔任教學主任,出版過多部藝術專著;阿涅斯·博斯是檔案學家兼古文字學家和藝術史博士,曾在盧浮宮工藝品館擔任遺產管理員長達10年;薩利瑪·希拉爾對藝術品收藏頗有研究,自2008年起負責管理里昂美術館工藝品館,并曾多次策劃藝術專題展。

基本信息

7

序言

9

引言

實用之美:裝飾藝術簡史

實用之美

手的贊歌

裝飾藝術

16

文藝復興

生活的藝術

贊助人與收藏家、交易

技藝、式樣與裝飾

藝術家

114

17

世紀

一個交易的時代

技藝的更新與多樣性

住宅裝飾

為奢侈享受服務的裝飾藝術

232

18

世紀

在萬物中心的旅程

品味的變化

技藝的完善

新的生活藝術

366

19

世紀

人口、式樣和作品的流動

大眾的藝術

為美服務的科學與工業

品味的歷史

506

1890

—

1940

年

藝術融合的理想

精英的藝術與大眾的藝術

580

結語

裝飾藝術或對話的頌歌

式樣與風格的歷史:延續中的變化

收藏家的眼光

592

注釋

595

參考書目

599

索引

用如此短的篇幅和如此少的物品創建一幅囊括4個多世紀的裝飾藝術創作的全景畫,這樣做合理嗎?我們在本書的開篇已表明:這只是一個淺嘗輒止的體驗,為了讓讀者近距離從工藝、產地、時代及其多樣的作品中品味一段歷史,一段展現人們對材料、手工藝和工作室的奧秘的探索,以及記錄創作者和愛好者的激情的歷史。這段旅程中布滿了燒窯工藝、木藝、織物和金屬工藝的絕妙作品。旅程行將結束之時,你記住了什么?也許首先,歐洲裝飾藝術史是建立在不斷對話的基礎之上的;其次,它是一段具有連續性的、充滿變化的歷史;后,它是富于激情的男性和女性的歷史,他們當中既有創作者也有收藏者。

裝飾藝術或對話的頌歌

裝飾藝術是技術與文化對話的藝術。在我們研究的時間范圍內,向世界開放的歐洲是不同文化交流的地方。眾所周知,東方對西方的影響在某些技術的吸納與發展過程中發揮了決定性的作用。例如陶瓷就曾得益于文化交流的活力:掌握著瓷器奧秘的中國、發明了完美釉面工藝的伊斯蘭教和作品、令人震撼的日本都被歐洲陶藝師所推崇。這些作品以及創作被人模仿,人們努力探尋工作室的奧秘,有時還需要巧妙的外交策略。我們大概在努力衡量為這幾個世紀開辟道路的貿易和遠征到底有多么重要。如果沒有貿易公司的飛速發展促進了中國、日本、土耳其和南美洲的工藝品來到西方,這些工藝品就無法從卓越的技術和裝飾革新中獲益,而正是這些革新構成了它們的特點。而文化交流若不是被貿易促進,便是受到科學考察的推動。對此,詹姆斯﹒庫克(James Cook,1728—1779年)船長的航行無疑具有決定性的意義,其重要程度甚至超越了航行帶來的更多地圖制圖學和民族學方面的知識。在對悉尼﹒帕金森(Sydney Parkinson,1745—1771年)等他的遠征同伴的畫作進行研究后,可以發現這些圖樣與裝飾藝術創作者在幾年之后采用的某些裝飾之間存在明顯的式樣關聯。因此,我們應該可以舉出更多這種搬移、復制、模仿和共鳴現象的例子。

然而,也許正是在技術領域,裝飾藝術中固有的對話才為明顯。藝術家和工匠靈活地組合不同材料,創造出了結合多種工藝的作品。但在很長一段時間里,行會主義的邏輯限制了他們。工藝品完美地體現了滲透性。鑲嵌物品將硬石工藝或陶瓷工藝與金屬或琺瑯工藝結合在一起,并促進了寶石工匠、陶藝師、青銅器鑄造工匠和金銀匠等手工藝者之間的合作。這些作品的精致工藝可以與其精美的裝飾相媲美。家具往往也具有材料和技術相結合的特點。人們采用經過漆、瓷器、硬石、象牙、玳瑁、粗紋皮、珍珠母或鍍金青銅襯托的木材可以創造出混合的作品,奢華的材料和工藝可以將這些物品轉變為既可以欣賞又可以使用的藝術作品。多虧了創作者,裝飾藝術也與美術保持著不斷的對話。建筑師、雕塑家甚至畫家都進入了工藝品領域。幾個世紀以來,這一現象不斷增多,成了作品創作的基礎。這些作品說明,消除藝術各領域之間嚴格的分隔以及藝術與手工藝之間的對話能使創作更加富于創造力。

作為一種對話藝術,裝飾藝術促進了技術的互補,也消除了行業之間以及藝術與手工藝之間的界限。在1776年出版的《藝術家辭典》(Dictionnaire des artistes)中,豐特奈修道院的神父提出了一個問題:“機械師不值得獲得與那些以模仿藝術為目標的人同樣多的贊頌嗎1?”在本書這幅全景畫即將收尾之時,我們也許可以肯定地回答這個問題。然而,這個問題需要仔細理解。這里的“機械師”一詞指的并不是工匠或“機械”藝術的創造者,而是“印刷工人、鐘表匠、機械操作工”。這大大限制了該領域,并賦予了這些創作者“獨特甚至不可思議的作品”一些優點,因為他們的創作具有科學性。帕斯卡爾﹒格里耶內(Pascal Griener)援引這位智者的話并分析道:“知識的創造者和物品的創造者都是實驗者。”

式樣和風格的歷史:延續中的變化

撰寫裝飾藝術史意味著,發現,或重新發現,名副其實的創新往往建立在延續而非中斷的現象之上。專家們賦予他們那個時代的對象的“現代性”經不起深入的、尤其是按時間順序擴展的檢驗。承認對形態和裝飾的傳承并不意味著否認創造的部分:對于工匠和藝術家而言,他們所做的往往不是模仿,而是在延續之中引入變化。式樣合集是取之不盡的資源:1841年,雕塑家和金銀匠愛德華﹒霍奇斯﹒貝利(Edward Hodges Baily,1788—1867年)重新采用了雅克﹒弗朗索瓦-約瑟夫﹒薩利(Jacques Fran?ois-Joseph Saly,1717—1776年)于1746年出版的花瓶圖樣,他對圖樣邊緣進行了修改并用銀制作,而圖樣本身也部分采用了讓﹒勒波特的設計。同樣,形式靈活的耳式作品與新藝術運動自然主義甚至超現實主義藝術家的作品之間,毋庸置疑存在著相似性。在玻璃制造領域,16世紀末的威尼斯玻璃制造工藝中微妙的色彩調和和滴落效果與19世紀80年代—20世紀10年代的玻璃工匠和陶瓷工匠(例如埃米爾﹒加萊和蒂芙尼)的作品之間有著奇特的關聯。工匠們采用了紀念甚至引用的方式:摩爾兄弟回歸到了18世紀鑲嵌物品的傳統中(圖609、圖610),萊昂納爾﹒阿加頓﹒范﹒維德維爾德(Léonard Agathon van Wydeveld,1841—1923年)則重新采用了鍍金青銅鑲嵌工藝,這是舊制度下藝術品商人的物品的特征。因此,我們可以舉出更多的例子。人們在觀察某些作品的細節時,如何能不驚訝于作品形態和裝飾的“現代性”呢?17世紀的弗

拉芒收藏櫥和象牙雕刻制品嚴謹而純凈的線條不正體現了裝飾藝術創作手法上的節制嗎?17世紀和18世紀裝飾藝術家的畫作難道不會讓人聯想到20世紀初一些式樣設計者天馬行空的作品嗎?這些演變、重新采用和遷移的現象有時是完全可以接受的。英國陶藝師黛西﹒馬克格-瓊斯(Daisy Makeig-Jones,1881—1945年)表示她的作品與梅森陶藝師的作品之間存在相似性,卡雷爾﹒約瑟夫﹒安東﹒比格(Carel Joseph Anton Beeger,1883—1956年)不曾隱瞞他的作品參考了亞當﹒范﹒維安的《手工式樣》合集3,埃米利奧﹒特里承認他的靈感來自巴洛克和新古典主義風格,特倫斯﹒哈羅德﹒羅布斯約翰-吉賓斯(Terence Harold Robsjohn-Gibbings,1905—1976年)則表示他重新采用了新希臘或新龐貝式樣。

本書按照時間順序講解了從文藝復興時期到二戰初期的歐洲裝飾藝術,對其風格的演變、式樣的創新、材料的加工、技藝的進步、用途和功能以及交易的發展和變化進行了全景式的解析。

作者列舉了600余件經典裝飾藝術品,同時對與這些裝飾藝術品有關的金屬工藝(金銀器等)、木材工藝(家具等)、燒制工藝(陶器、瓷器、玻璃、琺瑯等)、紡織工藝(織錦、刺繡、服裝等)以及紙質工藝(裝飾繪畫)等都做了全面的說明。其中還詮釋了收藏者的作用以及知名創作者、工作室與工廠等易被忽視的主題。

[法] 索菲·穆金(Sophie Mouquin),巴黎索邦大學(Paris-Sorbonne)藝術史博士,2004-2007年在法國波爾多大學(Université de Bordeaux)任教,2007年起在法國里爾大學(Université de Lille)任教,并于2011—2016年在盧浮宮學院(école du Louvre)擔任教學主任。她對裝飾藝術、宏大裝飾風、趣味史和博物史尤其感興趣。她曾出版多部作品,其中包括《皮埃爾·米戎四世》(Pierre IV Migeon,2001年)、《路易十五風格》(Le Style Louis XV,2003年)、《書寫雕塑》[écrire la sculpture,2011年,與克萊爾·巴比隆(Claire Barbillon)合著]、《俄羅斯皮革——鞣料的記憶》(Cuir de Russie, Mémoire du Tan,2017年)、《凡爾賽宮的大理石:王室政治和國王的大理石工》(Versailles en ses marbres, politique royale et marbriers du roi,2018年)。

[法] 阿涅斯·博斯(Agnès Bos),檔案學家兼古文字學家和藝術史博士,2017年起在蘇格蘭的圣安德魯斯大學(Université de St Andrews)授課。此前她曾在盧浮宮工藝品館擔任了10年遺產管理員。作為一名家具研究專家,她曾整理和出版了盧浮宮中世紀和文藝復興時期家具的分類目錄。她也對亨利三世創立的皇家騎士勛章——圣靈勛章有所研究,尤其在勛章的藝術表現力和儀式方面。

[法] 薩利瑪·希拉爾(Salima Hellal),2008年起負責管理里昂美術館(Musée des Beaux-Arts de Lyon)工藝品館。她主要研究藝術品收藏。2011年她與雷米·拉布呂斯(Rémi Labrusse)共同擔任了“東方的杰作——現代歐洲與伊斯蘭藝術”(Le Génie de l’Orient, l’Europe moderne et les arts de l’Islam)展覽的策展人,2014年又擔任了“雅克利娜·德呂巴克——現代性的選擇”(Jacqueline Delubac, le choix de la modernité)的策展人。