......

基本信息

......

《應物兄》摘錄(89

節)

89.The thirdxelf

“The thirdxelf”,是文德能留于人世的后的聲音。用它作書名,倒也合適。這其實是蕓娘的建議。蕓娘說,她后來終于想起來,文德能說過,他曾寫過一篇短文,但沒有完成,題目就是這個詞,這個生造的詞。

這本書厚達五百五十五頁。這么厚的書,本該很重的,但由于選用了進口的六十克輕涂紙(LWC),所以顯得并不重。它還有一種從沉重中逸出的輕盈的感覺。

這是文德能的后一本書,也是他的本書。

文德能生前,甚至沒有發表過單篇論文。文德能曾開玩笑地說,自己也是“述而不作”。文德能總是說,雖然自己看了很多書,但總覺得那些知識還沒有內化為自己的經驗,所以無法舉筆成文。哦,有句話,我永遠來不及對你說了:你之所以會被那些知識所吸引,你之所以會向我們講述那些知識,不正是因為它們契合了你的內在經驗嗎?你的“述而不作”,其實就是“述而又作”。任何“述”中都有“作”。“述”即闡述,即闡幽,即開啟幽隱之物。

他記得很清楚,同一本書,文德能總是買兩本:一本自己讀,一本借給朋友讀。文德能總是會以批注的形式寫下自己的閱讀感受。哦,對于那些偉大的著作來說,我們都是遲到者,但是在個人經驗和已被言說的傳統之間,還是存在著一個闡釋的空間,它召喚著你來“闡幽”,把它打開,再打開。

在他看來,文德能就是這樣一個杰出的“闡幽”者。

此時,在臨近正午的陽光下,應物兄仿佛突然置身于一個黑暗的房間——那個房間現在就埋葬在眼前的廢墟中。他看見文德能舉著燈盞朝他走來。燈盞在這里不是隱喻,而是事實本身。他們之所以秉燭夜談,是因為那天又停電了。那段時間經常停電。他記得那是郟象愚帶著喬姍姍逃走之后的某一天。他之所以又來到文德能家中,是因為他突然想起來,喬姍姍那天走的時候,將喬木先生家的鑰匙留在這里了。他來到這里的時候,阿姨正陪著文德斯吃飯,文德能在房間里陪著費邊看一部日本電影《羅生門》。當他也坐下的時候,突然停電了。事實上,那時候電影已經接近尾聲:云開日出,樵夫在羅生門旁看到一個哭泣的女嬰,正想著要不要把她抱起。

那部電影是根據芥川龍之介的小說《竹林中》改編的。文德能此前不僅搜集了導演黑澤明的所有資料,而且重讀了芥川龍之介的小說。文德能點燃了燈盞,一盞交給了阿姨,一盞拿到了陽臺上。兩個燈盞在房間里遙相呼應,相互安慰。他們談話的時候,微弱的燈光就在芥川龍之介的自傳性小說《大導寺信輔的前半生》上閃耀。文德能推薦他和費邊看看這本書。文德能說,我們很多人就像書中的信輔,依賴書本,尚無法從書本中跳出。

文德能已經在那本小說上,密密麻麻地寫了很多。

他和費邊都說,何不把它整理成文呢?

文德能側臉看著一個瓦罐,瓦罐中盛的是沙子,他把手伸進了那些沙子。從黃河里采來的沙子,干凈得就像豆粉。那是阿姨采來的,用它來清洗餐具、酒具,用它來炒豆子,也用它來做沙包供文德斯鍛煉拳腳。文德能說,他一直想寫書來著,他想寫的書就像一部“沙之書”。沙子,它曾經是高山上的巖石,現在它卻在你的指間流淌。這樣一部“沙之書”,既是在時間的縫隙中回憶,也是在空間的一隅流連;它包含著知識、故事和詩,同時又是弓手、箭和靶子;互相沖突又彼此和解,聚沙成塔又化漸無形;它是頌歌、挽歌與獻詞;里面的人既是過客又是香客;西學進不去,為何進不去?中學回不來,為何回不來?

哦,時間的縫隙!如前所述,這個詞也曾在蕓娘的詩中出現。

顯然,在他們看來,正如空間有它的幾何學,時間也有它的地理學,而地理也有它的歷史學。這是文德能和蕓娘共用的詞匯。

“世上真有這樣的書嗎?”他問。

“至少可以試試。”文德能說,“或許到了老年,可以寫出一章?”

誰又能想到,沒有任何不良習慣的文德能,竟然沒有自己的晚年。死是突然找上門的。在此之前,文德能只是發燒而已,有些氣喘。皮膚上偶爾出現的綠色硬塊,他還以為是郊游教文德斯爬樹引起的。后來到了醫院,竟然已是白血病晚期。應物兄還記得,初的震驚過去,他立即想到,文德能完不成那本書了。

令人慟心的告別時刻到了,在生命的后時刻,因為擔心引起出血,醫生不允許文德能刮胡子,文德能那清秀的臉上也因此雜草叢生。那個時候,文德斯坐在蕓娘和阿姨中間,雙眼噙淚,眼看著生如何成為死。文德能臉上的苦楚慢慢消失了,變成了微笑,很安詳,就像睡著了一般,好像隨時都能席地而坐,與朋友們聊天。就在這時候,文德能似乎又從昏迷中醒了過來,一個字母,一個字母,說出那個單詞:Thirdxelf。

然后又清晰地說出了兩個字:逗號。

正如蕓娘后來所說,這個詞其實是文德能生造的一個詞:第三自我。那是文德能早的一篇文章的題目。它的句話,就是:“The thirdxelf,這是我生造的詞,意為‘第三自我’。”哦,這說明了什么?這說明垂危的文德能,又回到了初的那個創造性的時刻,也說明他的思考一直清晰地持續到臨終。

文德能的臉色隨之變得微黃,又變得蠟黃。醫生掐著表,記下了那個后的時間。接下來的一個動作,是應物兄永生難忘的:蕓娘抬起了文德能的手,將那只手抬向了文德能的胸部,然后繼續緩緩移動著那只手,在它變得僵硬之前,用它合上了那雙眼睛。蕓娘后來解釋說,這是文德能本人的要求。

哦,文德能,你用自己的手,合上了自己的眼簾。

文德能后的淚水溢出了,慢慢消失于那片雜草。因為文德能說過,誰也不要哭,所以當護士給文德能剪去指甲、剃去胡子的時候,他們都沒有哭。而文德能自己的眼淚,那曾經消失于野草中的眼淚,這時候再次出現了。剃刀挪開之后,文德能的臉有如黃綢,那淚水也就如同在黃綢上滑動,流得很慢,像蜜。

文德能的墓地就在鳳凰嶺,與他父母的墓地相鄰。

朋友們手捧花環來給文德能送行。那白黃相間的花枝,開在被太陽曬得滾燙的金屬圈上。麥子收割之后,大地光禿禿的。一群鳥兒正在低空盤旋,它們嘰喳不停,跌宕起伏,仿佛在朗誦大地的語言。朋友們就在文德能的墳前約定,等一周年的時候,一定要相聚一次。這話當然是真誠的。在后來的日子里,文德能的名字確實也經常被朋友們提起,那當然也是真誠的。但是一周年過去了,三周年過去了,朋友們再也沒能聚起來。如今,二十年過去了。

......

一部《應物兄》,李洱整整寫了十三年。

李洱借鑒經史子集的敘述方式,記敘了形形色色的當代人,尤其是知識者的言談和舉止。所有人,我們的父兄和姐妹,他們的命運都圍繞著主人公應物兄的生活而呈現。應物兄身上也由此積聚了那么多的灰塵和光芒,那么多的失敗和希望。

本書各篇章擷取首句的二三字作為標題,爾后或敘或議、或贊或諷,或歌或哭,從容自若地展開。各篇章之間又互相勾連,不斷被重新組合,產生出更加多樣化的形式與意義。它植根于傳統,實現的卻是新的詩學建構。

《應物兄》的出現,標志著一代作家知識主體與技術手段的超越。李洱啟動了對歷史和知識的合理想象,并將之妥帖地落實到每個敘事環節。于是那么多的人物、知識、言談、細節,都化為一個紛紜變幻的時代的形象,令人難以忘懷。小說終構成了一幅浩瀚的時代星圖,日月之行出于其中,星漢燦爛出于其里。我們每個人,都會在本書中發現自己。

新的觀察世界的方式,新的文學建構方式,新的文學道德,由此誕生。

對于漢語長篇小說藝術而言,《應物兄》已經悄然挪動了中國當代文學地圖的坐標。

李洱,中國先鋒文學之后重要的代表性作家。1966年生于河南濟源,1987年畢業于上海華東師范大學。曾在高校任教多年,后為河南省專業作家,現任職于中國現代文學館。著有長篇小說《花腔》《石榴樹上結櫻桃》等,出版有《李洱作品集》(八卷)。《花腔》2003年入圍第六屆茅盾文學獎,2010年被評為“新時期文學三十年”(1979—2009)中國十佳長篇小說。主要作品被譯為英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、韓語等在海外出版。

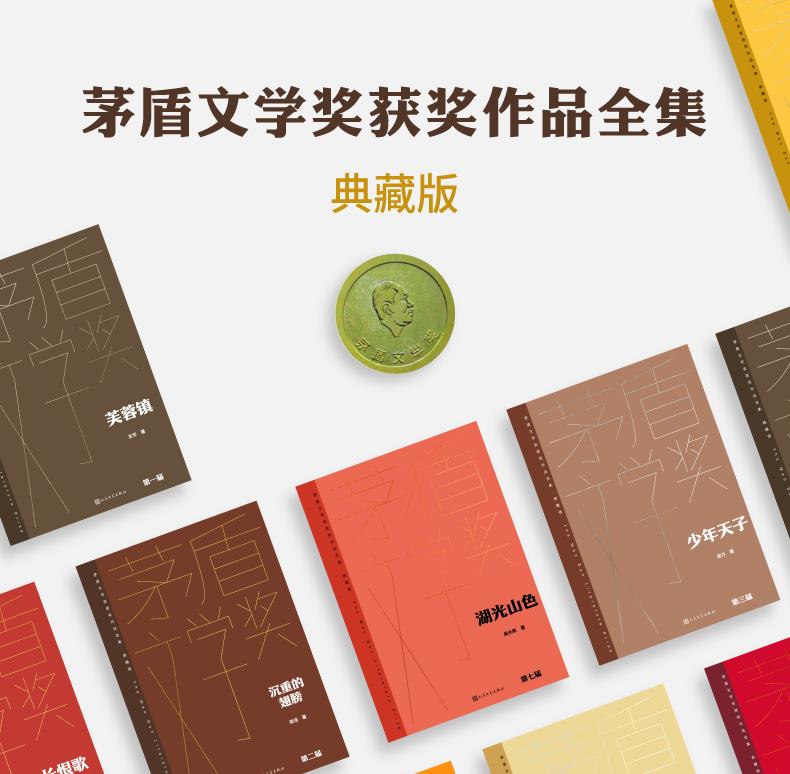

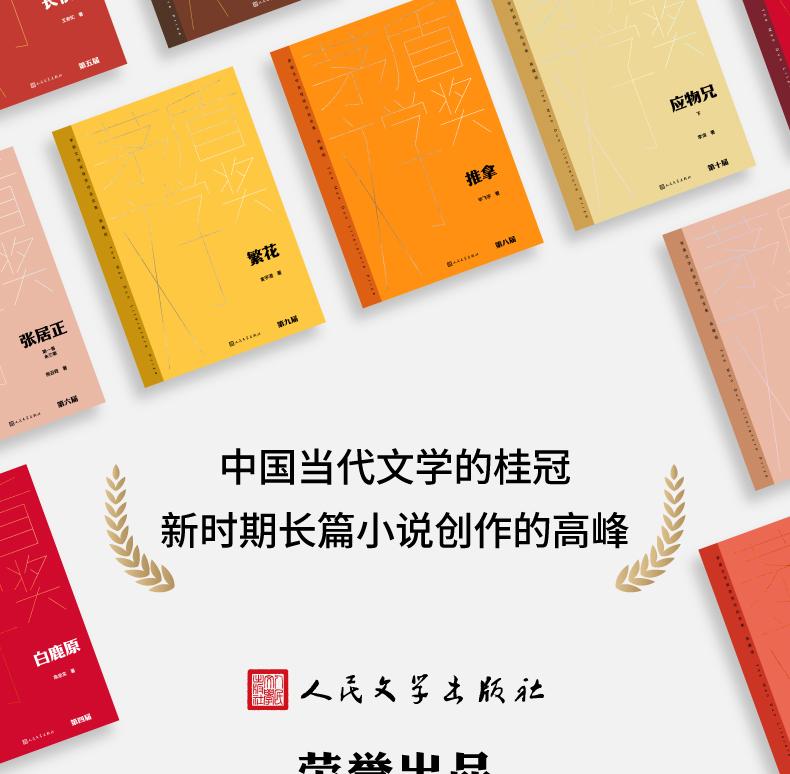

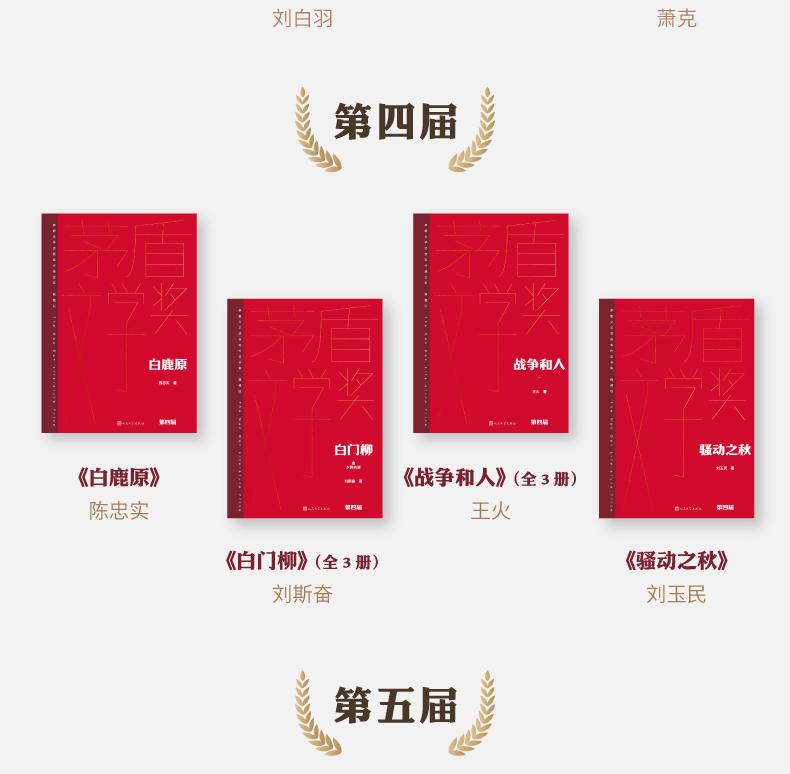

《應物兄》為其長篇小說,一出版即榮登各大文學榜榜首,2019年8月,《應物兄》榮獲第十屆茅盾文學獎。