本書是由中國科學院戎嘉余院士領銜,中科院南京地質古生物研究所的20位中青年古生物學家傾力打造的科普圖書,

榮獲第十八屆國家圖書館文津圖書獎、第十三屆江蘇省優秀科普作品科普圖書一等獎

。

戎院士在全書開篇分享了他對于演化論的深入思考和獨到見解。全書分為兩大部分。第一部分是認識化石,讓我們對化石的研究歷史和科學價值有一個比較全面的了解。第二部分為我們展開了一幅跨越38億年的生命演化長卷,展現了生命在數億年間如何拓展和適應新的生存空間,并經歷氣候劇變和大滅絕走到今天。

本書具有以下鮮明特色:

一、用中國化石講中國故事。

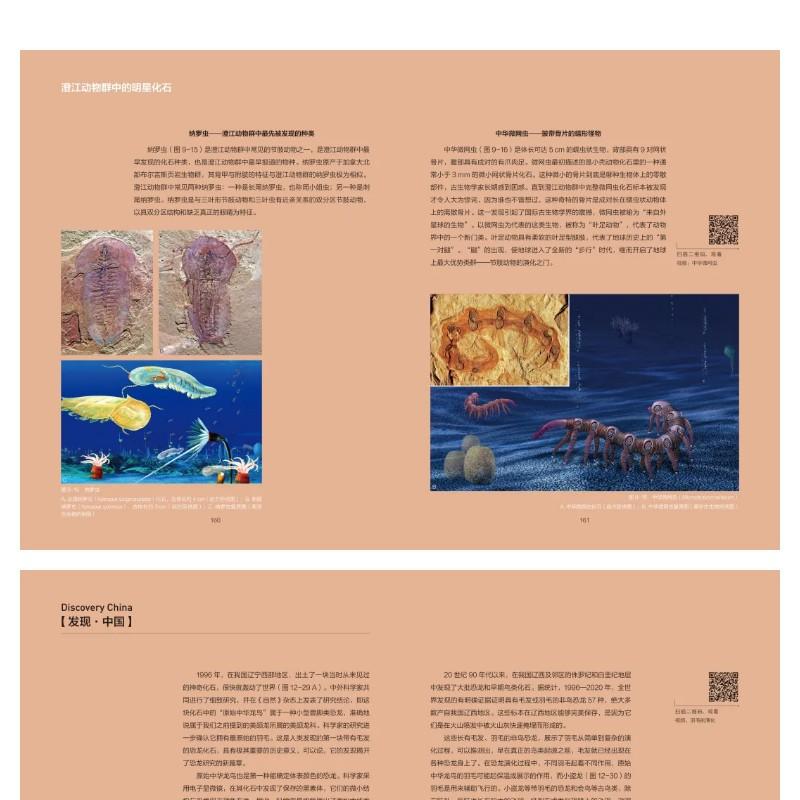

我國古生物學歷經了一百年左右的發展,一代又一代中國科學家接續奮斗,取得了眾多舉世矚目的世界級研究成果,一步步推動著我國古生物學研究走到了世界前列,特別是近年來不少在生物進化鏈上具有重要意義的關鍵古生物化石證據的新發現,在科學界產生了重要影響。本書特別設置了“發現·中國”欄目,聚焦一系列我國古生物學家取得的震動世界的前沿研究成果,如云南澄江動物化石群、內蒙古烏達“植物龐貝城”等等,生動見證了我國古生物學的百年奮斗歷程,增進了民族自信、文化自信。

二、體現科學與人文的融合。

本書的撰稿專家來自中科院南京地質古生物研究所,這是世界三大古生物研究中心之一,因此確保了內容的科學性和權威性。書中傳遞了科學大師關于生命演化的獨特見解,富有哲理,引導讀者站在38億年生命演化歷程的宏大視角思考什么是生命,以及人類與地球和地球上其他生命應該怎樣相處。書中還穿插講述了我國古生物學重大科研成果背后鮮為人知的發現故事,讓讀者可以近距離了解科學家曲折的發現過程,例如,書中講述了中國幾代科學家歷經半個多世紀在三峽地區克服重重困難尋找埃迪卡拉化石的真實故事。在科學家的故事里,我們不僅看到他們閃光的智慧,還能感受到孜孜以求的科學精神和愛國情懷。

三、創新性采用圖文和視頻結合的融媒體形式。

古生物學研究與人和自然的發展緊密聯系,能充分引發公眾的興趣,但不少古生物學科普作品有較多生僻的名詞術語,比較枯燥乏味。本書的作者選擇了一系列有科學意義又有趣的問題,破解化石背后隱藏的奧秘。他們通過有趣的筆觸,讓遠古生物仿佛重新獲得了生命,栩栩如生地展現在我們面前。古生物學家精選了300多幅精美圖片在書中展示,包括大量珍貴化石圖片、大幅全彩的古生物復原圖等,其中不少精美圖片是首次在科普圖書中出現。這些精美圖片在考究的用紙和精心的印制配合下得到了完美呈現。書中還通過二維碼鏈接了近百個高清科普視頻,每個視頻都由古生物學家傾情解讀書中一個有趣的主題,配有大量實地取景和動畫制作,幫助讀者更直觀地體驗科學探索之旅,領略科學發現的神奇魅力。這些都極大地提升了科普內容的可接受度,拉近了科學與讀者之間的距離。

基本信息

引子 認識演化論—— 一個古生物學者的視角

上篇 化石并不神秘

神奇的石頭

人類認識化石的歷史

做一個化石獵人

給化石做CT

地層年齡的標尺——“金釘子”

化石是地球板塊的“拼圖師”

下篇 化石講述地球生命演化的傳奇

地球生命的起源

達爾文的困惑:寒武紀大爆發

三峽埃迪卡拉化石發現記

生命,從海洋向陸地進軍

美麗新世界,從陸地飛向天空

從海里來,又回到海里去

“生命之樹”——物種演化的譜系圖

生物大滅絕——禍兮?福兮?

忽冷忽熱的地球及其對生命的影響

后記

本書對常見化石的研究歷史和科學價值進行較為全面的解讀,重點圍繞中國的化石發現,聚焦中國古生物學取得的一系列世界級前沿科研成果,展現生命在數億年間如何拓展和適應新的生存空間,并經歷氣候劇變和大滅絕走到今天,堪稱一座跨越38億年的紙上生命演化博物館,也是中國古生物學百年輝煌奮斗歷程的生動見證。書中還分享了科學大師關于生命演化的獨到見解,穿插講述了曲折的科學發現故事,充分體現了科學與人文的結合。本書采用圖文和視頻結合的融媒體形式,拉近了科學與讀者之間的距離。

戎嘉余:中國科學院院士,中國科學院南京地質古生物研究所研究員、博士生導師,地層古生物學家。2000年擔任國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)首席科學家。獲得國家自然科學獎二等獎(2008)、三等獎(1990)各一項,中國科學院科技進步一等獎(1989)兩項、二等獎一項;首屆中華優秀出版物獎(2006)和首屆中國出版政府獎(2007);國家有突出貢獻留學回國人員(1993)、有突出貢獻中青年專家(1995);何梁何利科技進步獎(2005);南京市和江蘇省勞動模范等獎勵。