★ 入選《時代》周刊評選的1923年以來世界百部英語長篇小說

★ 入選2021年《紐約時報》“125年以來偉大之書” 短名單

★ 原版1079頁,創下上市當月加印6次的奇跡

★ 作者憑借此書獲麥克阿瑟天才獎

★ 沉迷視頻,沉迷游戲,沉迷電子產品,沉迷社交網絡,沉迷成功,人生是一場你與自己的無盡戰爭

★ 中文版100萬字,1138頁,包含388個尾注,地獄級文本難度,黑洞般吸引力的高智商神作

★ 翻譯難度極高。全球售出25種語言版權,至今僅有10種語言譯本,中譯本是亞洲

基本信息

......

佳能之年

我坐在一間辦公室里,周圍是各種頭與身體。我的姿勢有意與屁股底下硬椅子的形狀保持一致。這是大學行政部門一間冰冷的房間,木墻板,墻上掛著雷明頓的畫,雙層窗正對著 11 月的高溫,與外面接待區的辦事噪音隔絕。查爾斯舅舅、德林特先生和我近都是在那里被接待的。

我在這里。

三張臉已分離在夏季休閑西裝和半溫莎結之上,在這張反射著亞利桑那午間如蜘蛛網一樣斑駁光影的油亮松木會議桌的另一頭。這是三位主任——來自招生處、教務處、體育處。我不知道哪張臉屬于哪一位。

我自以為面無表情,甚至小有愉悅,哪怕我平時受的訓練告訴我面無表情總不會錯,不要試圖做出我自以為代表愉悅或者微笑的表情。

我下定了決心希望自己小心翼翼地交叉雙腿,把腳踝架在膝蓋上,雙手放在長褲的大腿上。我的手指交錯成了鏡中的畫面,展現出,于我而言,一連串字母 X。這間面試辦公室里的其他人還包括:大學的寫作主任、大學網球隊教練,以及網球學校助教德林特先生。查·塔在我旁邊,另外三個人分別坐在、站在、站在我視野的外圍地帶。網球教練一直在撥弄口袋里的零錢。房間里略微有種跟消化有關的氣味。我獲贈的耐克球鞋摩擦力強的鞋底與我母親同父異母的兄弟晃動的樂福鞋平行,他在這個場合的身份是校長,坐在我認為是我右邊的個位子上,也面對著三位主任。

左邊這位主任是個瘦弱、皮膚泛黃的男人,他臉上一成不變的微笑帶著一種拒合作文件上的印戳一樣的暫時性特點,這是我近開始欣賞的一種人格,這種人會不停地從我的角度替我、向我講故事,以便延遲從我這里得到任何回應的需要。他從中間那位頭發蓬亂如獅的主任手里接過了一沓打字紙,然后多少是在對著那些紙說話,朝下微笑:

“ 你是哈羅德·因坎旦薩,18 歲,大約一個月之后高中畢業,上的是馬薩諸塞州的恩菲爾德網球學校,一所寄宿學校,你也住在那里,”他的老花眼鏡是長方形的,網球場的形狀,上下都有邊線,“ 你,據懷特教練和[名字聽不清楚]主任介紹,是個地區、全國甚至整個北美范圍都能排上名的青少年網球選手,非常有潛力的北美組織高校體育協會運動員,懷特教練為了招收你今年 2 月開始與這里的塔維斯博士聯系……”張紙被移走,在說話的間歇被整齊放到這沓紙的底下,“ 你從 7 歲開始就住在恩菲爾德網球學校。”

我在思考是否該冒個險,抓一下我下巴的右側,那里有個小鼓包。

“ 懷特教練告訴我們他對恩菲爾德網球學校的課程和成績評價很高,亞利桑那大學網球隊曾經多次受益于恩菲爾德畢業生,其中一位就是奧布里·F. 德林特先生,現在也在這里。懷特教練和他的工作人員讓我們——”

黃臉主任的措辭整體來說毫無亮點,雖然我也不得不承認他說的話大家都聽懂了。寫作主任似乎長著異常濃密的眉毛,右邊的主任看我的表情有點奇怪。

查爾斯舅舅在說,雖然他能預見各位主任會傾向于將他所說的話歸因于他是恩菲爾德的啦啦隊員,但他能保證所有這些都屬實,北美排名前 30 的青少年網球選手,不少于三分之一都在恩菲爾德學習,各個年齡組都有,而這里坐著的我,平時叫“ 哈爾 ”,“ 是我們好的選手之一 ”。右邊和中間兩位主任程式化地微笑著,左邊的主任清了清嗓子時,德林特和教練都點了點頭。

“——相信你很可能大一就能給我們學校網球隊做出真正的貢獻。我們很高興,”不知道他是自己在說還是在讀紙上的字,又移走一頁,“ 這里能有個重要比賽讓你南下,給我們機會面對面聊聊你的申請和可能的招生、入學和獎學金的問題。”

“ 我被要求補充一句,哈爾在非常有知名度的沃特伯格西南地區青少年邀請賽 18 歲以下男子單打比賽中是 3 號種子選手,比賽就在倫道夫網球中心——”我推斷是體育主任的那位說話了,他歪著的頭露出了滿是雀斑的頭皮。

“ 在倫道夫公園,萬豪征服者酒店旁邊,”查·塔插話道,“ 我們一行人都認為這是塊真正的球場——”

“ 還有,查克,查克說哈爾已經證明了自己的種子地位。今天早上他以令人印象深刻的勝利進入了半決賽,明天還會在網球中心比賽,對戰今晚四分之一決賽的勝者,明天早上 8 點半開賽——”

“ 盡量在外面出現嚇死人的熱浪之前開始。還好是干熱。”

“——而且顯然已經獲得了冬天的大陸室內大賽資格,在埃德蒙頓,柯克告訴我——”他頭歪得更厲害了,抬頭望向左邊的網球教練。教練笑著,嘴里一口牙在暴烈的太陽底下閃閃發光——“ 真的很了不起啊。”他微笑著看著我,“ 我說得沒錯吧,哈爾。”

查· 塔的胳膊隨意交叉在胸口, 肱三頭肌在透進空調間的日光下布滿了紅點。“ 你說得沒錯,比爾,”他笑著說,他的兩瓣胡子從不對稱,“ 讓我告訴你,哈爾非常興奮,非常高興能連續三年被邀請參加這個邀請賽,回到他熱愛的群體里,拜訪你們的校友和教練團隊,在這周不能說不激烈的比賽中證明了自己的種子地位,像他們說的,不到戴著維京帽的胖女人唱歌,歌劇還沒完呢,而哈爾還沒唱完呢,我們打個比方的話。但當然,重要的還是能見到你們,以及參觀這里的設施。從他看到的來說,這里的一切都是的。”

出現了片刻的寂靜。德林特移動了一下靠著墻板的身子,重新調整了重心。我舅舅面露喜色,試圖拉直一根筆直的表帶。房間里 62.5% 的臉都對著我,親切地期待著。我胸口跳得像烘干機里放了鞋子一樣。我做出一個我認為看起來應該會是微笑的表情。我幅度很小地轉向這邊和那邊,有點像朝房間里的所有人投射這笑容。

又出現了片刻寂靜。黃臉主任的眉毛變成了抑揚符的形狀。其他兩位主任看向寫作主任。網球教練走到了大窗戶前站著,摸著他的平頭后腦勺。查爾斯舅舅拍著自己手表上方的小臂。彎曲的棕櫚樹影子在松木桌上微微移動,某個腦袋的影子是一個黑色月亮。

“ 哈爾沒事吧,查克?”體育主任說,“ 他看上去……表情有點痛苦。他是不是哪里痛?你是不是哪里痛,孩子?”

“ 哈爾非常健康,”我舅舅笑著說,手隨意在空中一揮,“ 他只是有點,怎么說呢,面部痙攣,一點點,所有這些刺激了他的腎上腺素:在你們如此令人印象深刻的校園里,一場比賽也沒輸地證明了種子地位,收到懷特教練寄來的官方錄取通知,不僅免了學費還有生活費,印在太平洋十校聯盟 [1] 的信紙上,他現在完全準備好了,在今天,此時此刻來簽國家意向書。他是這么告訴我的。”查· 塔看著我,他看上去溫和得要命。我做了我認為安全的事情,放松了臉上的每一塊肌肉,掏空了所有的表情。我小心翼翼看著中間那位主任領帶上的凱庫勒領結。

我對他們無聲的期待給予的無聲回應開始影響到整個房間的空氣,被空調出風口吹起來的一點灰塵和衣服上的絨團在窗外斜穿進來的陽光下狂歡起舞,桌面上的空氣好像剛倒出來的蘇打水上面的氣泡。教練略微有點口音,但既不是英國也不是澳大利亞口音,他正對查·塔解釋整個面試的流程,雖然通常不過是走過場,但也許還是讓申請人自己發言可能是好的強調。右邊和中間的主任頭湊到一起說話,形成了一種頭發和皮膚構成的圓錐形帳篷。我覺得他們可能在討論網球教練把“ 強調”與“ 促進”兩個詞搞錯了,雖然“ 加快 ”,哪怕比“ 促進”要老式一點,從發音上來說,可能是教練真正與“ 強調”搞混的詞。黃平臉主任身體前傾,嘴唇從牙齒上收回,在我看來是有點憂慮。他把雙手合攏放在桌面上。他的手指看起來像在我的四組 X 形消失之后配對了起來。我的手緊緊抓住椅子兩側。

我們應該坦率討論一下我申請書里的一些問題,他們與我, 他開始說。他還講了句有關坦白及其益處的話。

“ 我的部門在你的申請材料上面臨的問題,哈爾,與你的考試成績有關。”他低頭看著自己用雙臂挖出的壕溝里一張彩色標準化考試成績單,“ 我們招生處的同事們看到的你的標準化考試成績,我想你自己也很清楚,或許也能解釋,這么說吧,低于正常水平。”我得解釋。

很顯然,這位非常真誠的,坐在左邊的黃臉主任來自招生處。右邊那位小鳥籠一般身形的來自體育處,而中間那位頭發蓬亂的主任臉上的皺紋變成了一種遠距離的冒犯,一種“ 我現在吃的東西讓我更能享受我同時喝的東西”的表情,帶有專業的“ 學術”保留態度。對標準有種不復雜的忠誠度,中間這位。我舅舅看著體育主任,好像有點困惑。他在椅子上微微換了一下重心。

招生主任手和

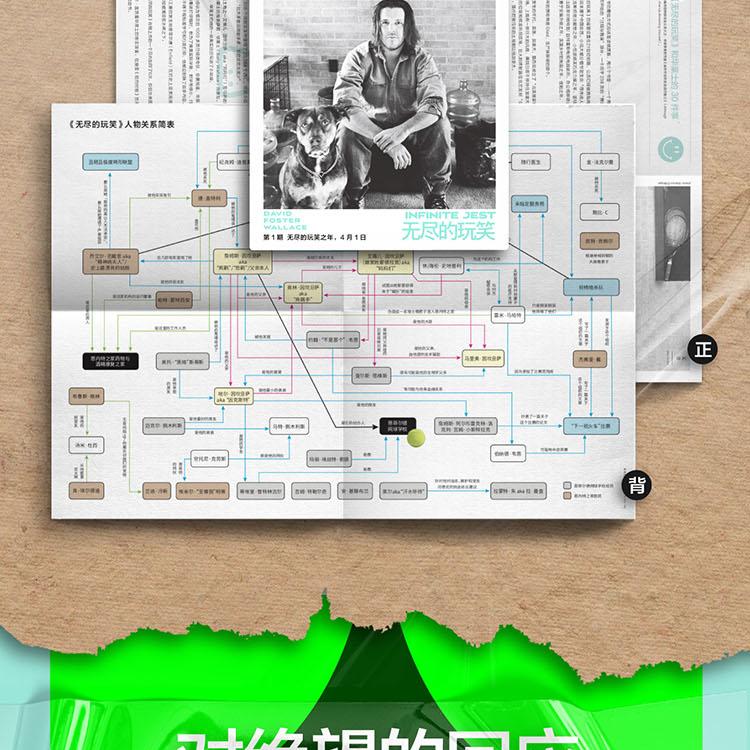

這是一個物質高度發達的年代,人們的娛樂需求不斷產生又不斷得到滿足。一部名為《無盡的玩笑》的神秘電影在地下流傳,所有看過它的人都沉迷其中無法自拔,它的致命吸引力將一所網球學校、一家戒癮康復機構、加拿大分離組織以及美國情報部門都卷入其中,災難一觸即發……

《無盡的玩笑》的出版堪稱一個事件,一座無法被超越的高峰。全書100萬字,沒有章節,沒有目錄,片段之間被神秘符號隔開。這是一部有著自己的大腦和心臟的小說,大衛·福斯特·華萊士揮灑他天才的語言,巧妙構建挑戰讀者智商的故事結構,于無限放大的細節中,制造出席卷現實與人物內心的連綿不絕的風暴。書中描寫的對各種事物沉迷又陷入無盡孤獨的群體病癥,指向了這個成癮時代,也將給這個時代的讀者帶來思考和慰藉。

得伴之年5月1日美國亞利桑那圖森市西北面的山上

“我自己的父親。”史地普利說。史地普利又一次面朝外,屁股側向一邊,一只手放在髖部。他肱三頭肌上的抓痕現在既難看又腫。另外,史地普利左手手指上有一個地方比旁邊的皮膚白一點。摘掉了某個大學戒指,也可能是結婚戒指。馬哈特覺得奇怪:史地普利會去做電解除毛手術卻不愿意花點功夫處理手指上的白色環形。

史地普利說:“我自己的父親,在他中年的某個時候。我們看著他沉迷于某種娛樂。很不好。我完全不知道是怎么開始的或者跟什么有關。”

“你現在要透露你的個人故事。”馬哈特表示。

史地普利沒有聳肩。他假裝在觀察沙漠地面上的什么特殊的東西。“但絕不是‘娛樂’那樣的東西——一個普通的老電視節目。”

“廣播電視——你怎么說來著?——被動電視。”

“是的。廣播電視。這個節目叫作《陸軍野戰醫院》。名字是縮寫,不是指令。(指該劇的劇名,原文為 M*A*S*H。)我還是孩子的時候其實搞不太清楚怎么回事。”

“我知道美國歷史電視喜劇《陸軍野戰醫院。”馬哈特表示。

“這該死的電視劇沒完沒了。永遠不結束的電視劇。整個贊助年代前的70年代和80年代一直在放,后來終于結束了,萬幸。背景設置在聯合國朝鮮戰爭行動里的某個戰地醫院。”

馬哈特仍然沒有表情。“警察行動。”

很多山上的小鳥在他們上方和背后開始嘰嘰喳喳。也有可能是某條蛇發出的試探性的響聲。馬哈特假裝找口袋里的表。

史地普利說:“好吧,迷戀某部電視劇初看沒什么特別了不起的。上帝知道我自己也迷上過一些節目。一開始只不過是這樣。出于習慣的迷戀。‘每周四晚 21:00。東部時間9:00,中部山地時間8:00。’他們以前會這樣播報,提醒你看,或者如果你要錄下來的話。”馬哈特從背后看著那個大塊頭男人聳肩。“所以這個節目對他很重要。好吧,沒事。沒問題。所以他從中得到樂趣。上帝知道他也確實有權利享受享受——他這輩子忙得像狗一樣。所以好吧,一開始他每周四的安排都圍繞這部電視劇展開,在某種程度上。很難指出有什么不對勁或浪費時間的地方。是的,他總是周四晚上20:50回到家里。然后他總會一邊吃晚餐一邊看節目。幾乎有點可愛。親媽咪一直取笑他,說他很可愛。”

“可愛在父親中,不多見。”馬哈特絕不可能提及那明顯的美國兒童用語親媽咪。

“我老爸在一家燃料油經銷公司工作。家用燃料油。你的檔案里有這些嗎?給福捷先生提供一個小趣聞:美國未指定服務局的H.H.史地普利:已故父親曾是燃料油配送調度員,在紐約特洛伊市的奇瑞燃料油公司。”

“美國紐約州,版圖重劃之前。”休·史地普利轉過身來但不是完全轉過身來,心不在焉地抓自己的癢。

“但是后來出現了:分銷重播。《陸軍野戰醫院》。這部電視劇非常受歡迎,所以有幾年每周四一集以后它開始日播,有時候在白天,有時候在深夜里,我記得這叫作分銷重播,也就是說地方臺買下以前的節目然后把它們剪開來插廣告進去,然后播放。注意了,這可是在全新的劇集每周四21:00仍然準時播出的時候。我覺得這是一切的開端。”

“那種可愛,沒有了。”

“我老爸開始覺得那些重播節目對他也非常重要。不能錯過。”

“哪怕他之前已經看過享受過了,這些重播節目。”

“這該死的電視劇在州政府地區兩個不同的地方臺播出。奧爾巴尼和周圍地區。有那么一段時間,有個臺甚至有整個小時的《陸軍野戰醫院》時段,連播兩集,每天晚上,23:00開始。另外下午也有半小時,給那些沒工作的人或什么人看。”

馬哈特說:“也就是美國電視喜劇節目的轟炸。”

短暫注意了一下他臉上的疙瘩以后,史地普利說:“他開始在辦公室里也弄了個小電視機。在經銷商辦公室里。”

“為了看下午的節目。”

在馬哈特眼里,史地普利說的這些話沒什么心計。“廣播電視,到后他們把一些電視機做得非常小。某種可悲的對抗有線電視的方法。有些小得可以戴在手腕上。你年紀太輕肯定記不得。”

“我對前數字電視時代記得非常清楚。”馬哈特說。如果史地普利講的個人故事中有什么政治觀點或者信息,馬哈特現在還無法搞清他的路數。

史地普利把他糟糕的比利時香煙換到右手,往山下彈煙灰。“一切發展得很慢。逐漸地沉迷其中。從生活中撤退。我記得有些他的保齡球聯合會伙伴打電話來,說他已經退出了。我們的親媽咪發現他還退出了哥倫布騎士團。每周四的玩笑和可愛都不見了——他完全弓身坐在電視機前,根本不吃托盤的東西。而每天深夜,為了看那每晚的一小時,我老爸都會格外清醒,然后以一種奇怪的姿勢弓著身,頭往前伸著,好像被電視機吸進去一樣。”

“我自己也曾見過這樣的觀看姿勢。”馬哈特冷冷地說,想起他的二哥以及蒙特利爾加拿大人冰球隊。

“然后他變得焦躁不安,脾氣暴躁,如果有什么事情讓他錯過哪怕一集的話。哪怕一集。如果你指出他之前已經看過大多數節目有七遍之多,他會變得很可怖。親媽咪不得不幫他對外人撒謊。兩個人都不談這事。我不記得我們中有誰試過把這事大聲說出來——他對《陸軍野戰醫院》節目喜愛之情的黑暗轉變。”

“家庭有機體僅僅是稍作改變以適應這種轉變。”

“這都不是那么容易沉迷的一種娛樂形式,”史地普利說,他的語氣在馬哈特聽來似乎有點不假思索而且像是年輕了不少,“ 我是說這節目不差。但這可是廣播電視。粗俗喜劇和罐頭笑聲。”

“我對這個重播節目印象深刻,你不用擔心我。”馬哈特說。

“這種逐漸轉變的某個節點上筆記本次出現。他開始邊看電視邊記筆記。但只是在看《陸軍野戰醫院》的時候。他從來不把筆記本放在你能看到的地方。他也不是說真的那么遮遮掩掩,你甚至不能因為這個說有什么不對。但那本《陸軍野戰醫院》筆記本似乎從來不會隨便亂放。”

馬哈特一只手還在毯子底下抓緊斯特林UL35,另一只手的大拇指和食指舉著,對著林孔山上那一點點紅,伸著脖子看他們身后山坡上的影子。

史地普利換了一瓣屁股,站著的時候身體重心在另一瓣屁股上。“作為小孩,這個時候你已經不能無視空氣里癡迷的味道了。對筆記本的遮掩,對遮掩的遮掩。對微小細節一絲不茍地記錄,小心翼翼地按順序記錄,你可以看出來這些意圖既迫不及待又遮遮掩掩。”

“這是種失衡,”馬哈特同意道,“對重要性的過度重視。”

“上帝啊,你可真不知道。”

“對你也是,”馬哈特說,“ 那種過度的失衡。你父親在癡迷中每況愈下,但總是慢得你沒辦法真的質問自己,你是不是那個真正失衡的人,對某件事看得過于重要——一本筆記本,一種姿態。瘋狂的開始。”

“還有對親媽咪的傷害。”

馬哈特把輪椅轉到能看到自己影子的角度,影子在露巖上方的陡峭山坡的地形上看上去鈍化變形,總的來說又小又可悲。日出破曉那種巨大邪惡的布羅肯幽靈陰影在這里并不存在。馬哈特說:“家庭的整個有機體開始失衡,質疑它的感知力。”

“我老爸——之后他發展出一種引用《陸軍野戰醫院》里某些臺詞和場景的習慣,為了闡釋什么想法,或者在對話中證明什么觀點。一開始他對這個習慣比較隨意,仿佛他只是忽然想起那些小碎片小場景。但這種情況開始發生變化,不過還是很緩慢。另外我記得他開始找那些有這部電視劇的演員參演的電影。”

馬哈特假裝吸鼻子。

“到了一定階段他似乎不能在不提到這部劇的情況下與別人對話或者交流任何話題了。話題。不回到電視劇的引用系統的情況下。”馬哈特為了獲得自己的小影子在不同光線下的不同角度而把輪椅轉向這邊和那邊,發出細小的咯吱聲,史地普利略微表示了他注意到了那些咯吱聲。史地普利響亮地從鼻孔中噴出氣。“ 當然也不是說他對此沒有任何自省態度。”

有時候馬哈特覺得自己也并不討厭

大衛?福斯特 ? 華萊士(David Foster Wallace, 1962—2008)美國作家,出生于紐約州伊薩卡市,在中西部地區長大。父親是哲學教授,母親是英語教授,他們會互相給對方讀《尤利西斯》,給幼年的華萊士和他妹妹讀《白鯨》,在家庭環境的熏陶下,華萊士自幼就對語言及寫作充滿興趣。少年時熱衷于網球運動,進入大學后專心研究數學邏輯和語義學,1985 年以優異成績畢業于阿默斯特學院,獲哲學和英語雙學位,畢業論文之一是他的小說處女作《系統的掃帚》。1987 年獲亞利桑那大學藝術碩士學位,后入哈佛大學攻讀哲學博士學位,但因健康原因中途放棄。

1996年出版《無盡的玩笑》,上市一個月內即加印6次,至今暢銷不衰。1993 年至 2002年間在伊利諾伊大學任英語副教授,2002年開始在加州波莫納學院教授創意寫作。2008年,在與抑郁癥做了多年抗爭后,華萊士選擇終結自己的生命。2011年,遺作《蒼白的國王》由其家人和編輯整理出版,入圍普利策獎。虛構作品之外,華萊士曾為多家雜志撰寫報道及人物采訪稿,有《想想龍蝦》《一件應該有趣而我不會再做的事》等非虛構作品結集出版。