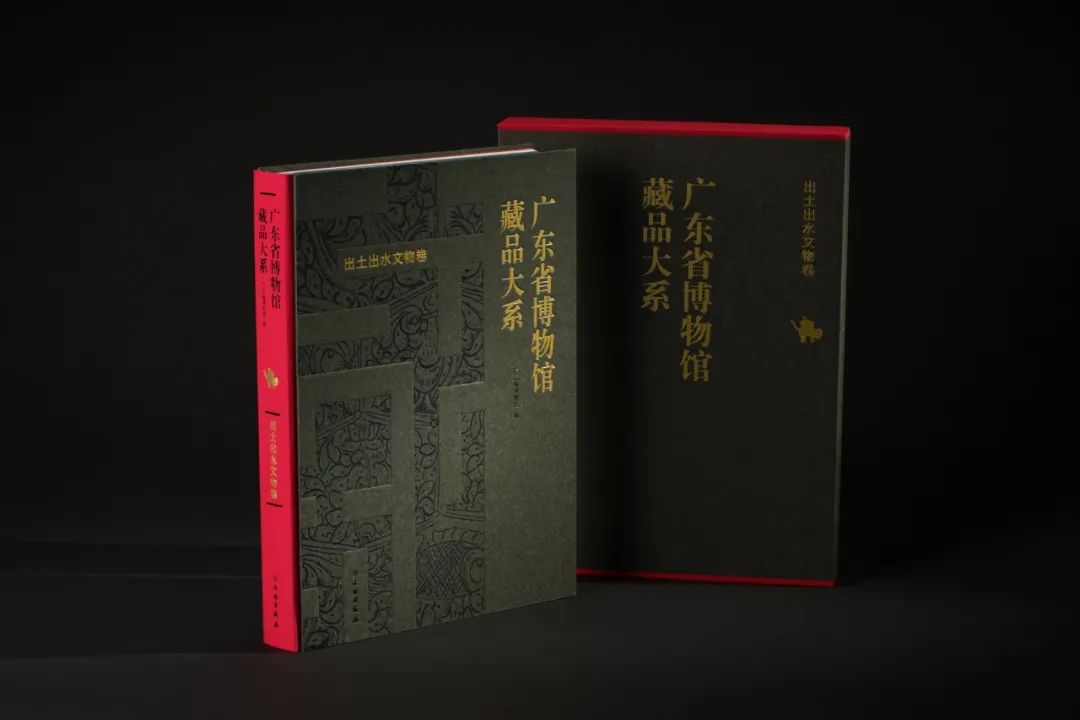

書 名:廣東省博物館藏品大系·出土出水文物卷

定 價:488.00(元)

編 者:廣東省博物館

出版日期:2022年12月

責任編輯:谷雨

書 號:ISBN978-7-5010-7838-7

廣東省博物館坐落于廣州珠江新城,是首批國家一級博物館和區域文物保護中心。

2019年,是廣東省博物館建館60周年。風雨一甲子,輝煌六十載,幾代博物館人扎實工作,廣征博納,通過調查發掘、有關部門調撥移交、上級撥款征購等多種渠道,提升博物館藏品的數量和質量。

2020年,為了全面展現館藏面貌,努力打造“學術粵博”,積極服務公眾、回饋社會,廣東省博物館對館藏文物進行了全面梳理,從中擷取精華編撰《廣東省博物館藏品大系》。

出

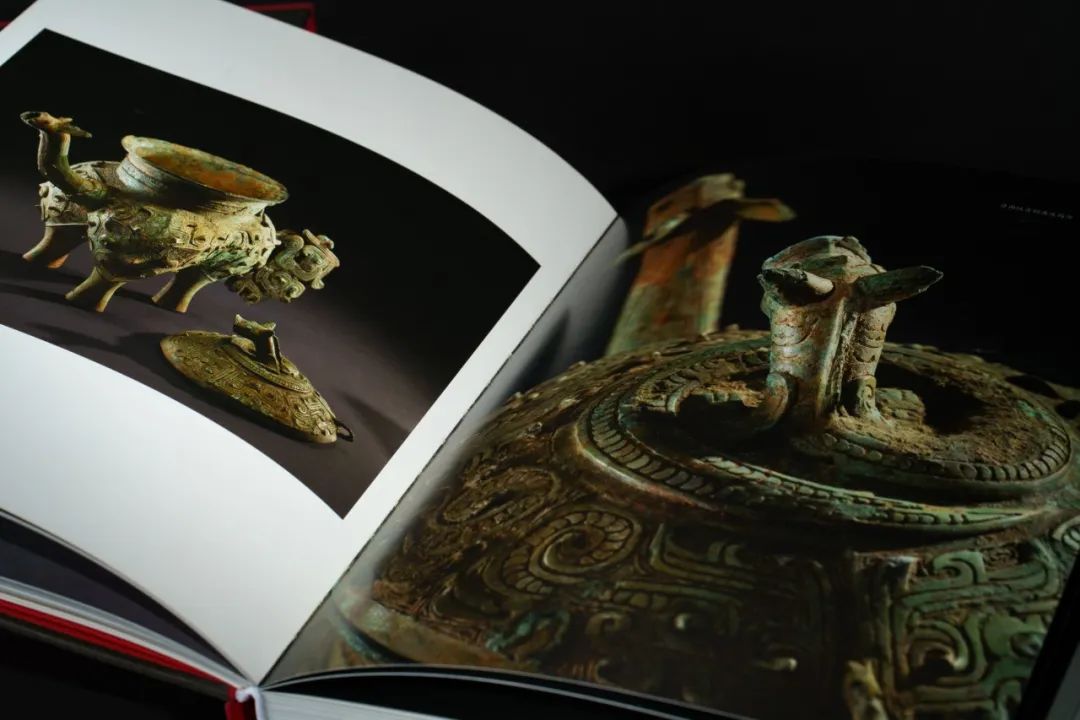

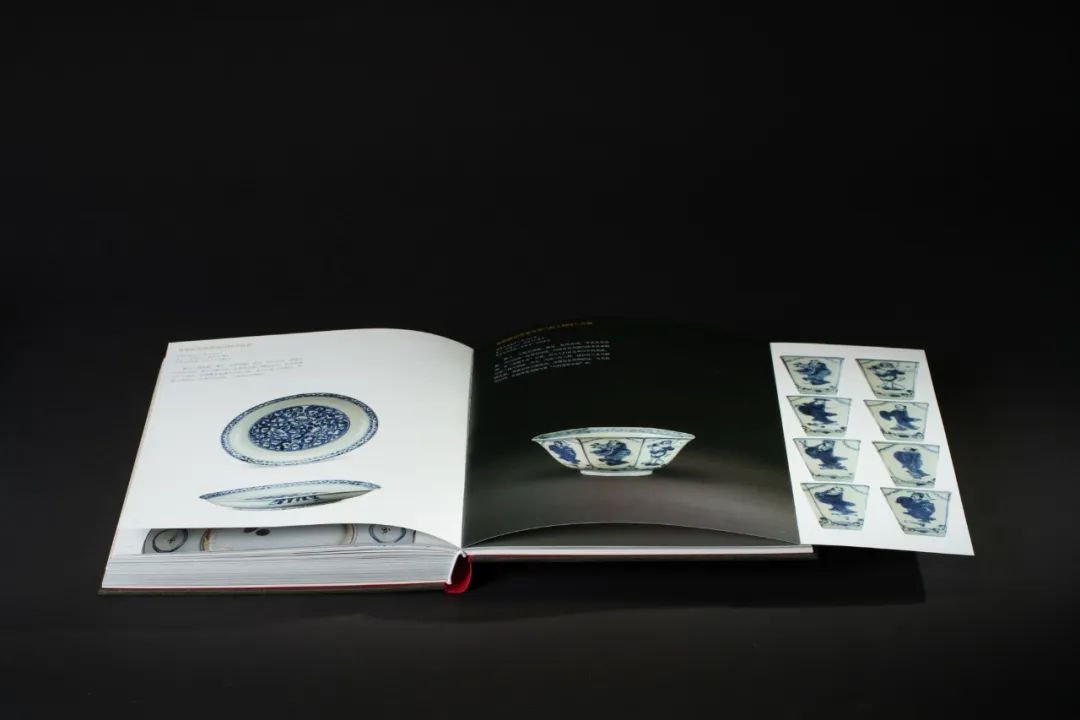

土出水文物是廣東省博物館文物收藏中的一大類別,目前收藏已達八萬余件/套,珍貴文物三千余件/套,這些文物時間跨度長遠,質地種類豐富,宛如星光點點,引領我們穿越時空,探尋先民生活蹤跡,還原廣東古代歷史面貌。2022年12月,《廣東省博物館藏品大系·出土出水文物卷》出版,精選文物188件/套,梳理為兩個部分,第一部分為出土文物,按照質地分為玉石器、金屬器、陶瓷器及其他類別;第二部分為出水文物,以地點劃分,包括西沙海域、海底沉船所獲之文物。

20世紀50年代,韶關市曲江區馬壩鎮獅子巖舊石器洞穴遺址考古資料顯示,早在12.8萬年前,廣東出現了早期人類,一同出土的還有19種動物種屬化石、2件打制石器。2013年,云浮市郁南縣磨刀山遺址的發現,把廣東人類歷史往前推至60萬—80萬年前。這是迄今關于廣東人類最早的考古實物資料。

到了距今1萬年左右,廣東進入新石器時代,英德青塘遺址、封開黃巖洞遺址、陽春獨石仔遺址、英德牛欄洞遺址,依次開啟了廣東文明的進程,出土遺物保留著舊石器時期的打制石器痕跡。距今8000年以前,以潮安陳橋和遂溪鯉魚墩為代表的貝丘遺址,出土的蠔蠣啄和蚌刀見證了廣東人早期利用水生食物的歷史。距今7000—6000年左右,深圳咸頭嶺、珠海后沙灣、廣州增城金蘭寺等沙丘或貝丘遺址中,大范圍彩陶遺存見證了珠江流域與長江流域的交流。南海西樵山遺址作為華南地區最大的采石場、石器加工廠,和出土大量陶器的高明古椰遺址,為確立距今6000—5000年的珠江三角洲地區考古學文化類型與發展序列提供了有力支撐。新石器時代晚期,粵北山地與環珠江口形成文化性質不同的考古學區域,北以著名的石峽文化為中心,南有珠海寶鏡灣為代表的遺存。前者以鼎、三足盤為特征,后者以釜、小口繩紋圈足罐、豆為特征。粵東地區與環珠江口地區的文物形態更為接近,這一時期呈現南北分化的情形。云雷紋的出現,預示著以往流行的刻劃紋被更規范的拍印或戳印紋飾所代替,器物的頸部、肩部、腹部等部位的變化反映了制陶工藝的進步。而陶器中缺乏鬲等炊具的特點,以及石器中石斧、石錛、石鏟、石球、研磨器、石拍等類型,則反映出廣東地區存在著和中原地區截然不同的飲食及生活習慣。