1、收錄啟功談中國書畫的文章,引導讀者賞析中國書法名畫。通過細致的講解,使普通讀者也能看出門道。

2、附大量精美插圖,使讀者足不出戶,欣賞到書法名畫細節。

3、排版精良,圖文結合,并對書法名畫進行拆分講解,比一般美術史書籍更好讀。

4、在啟功先生的文章之外,又圍繞書畫作補充大量趣味知識,講解中國書畫史常識,使全書內容更豐富充實。

基本信息

章 概 論

書畫鑒定三議 3

鑒定書畫二三例 10

故宮古代書畫給我的眼福 15

◎第二章 書 法

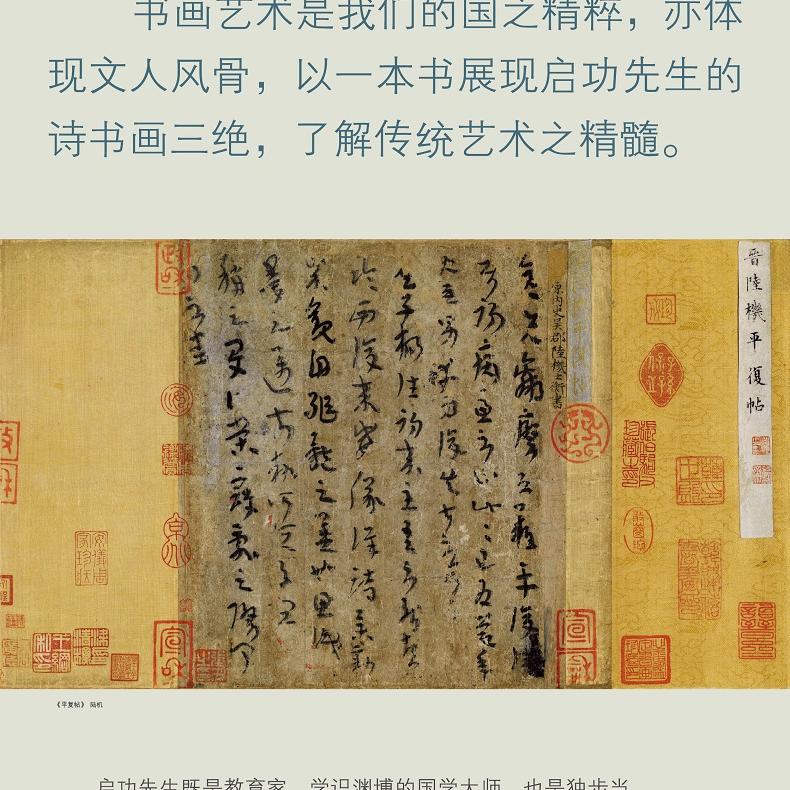

《平復帖》說并釋文 27

晉人草書研究——一九四二年在輔仁大學的講演 32

米元章書《智慧清凈經》 36

論懷素《自敘帖》墨跡本 39

李白《上陽臺帖》墨跡 51

《太白仙詩》辨偽 55

舊題張旭草書《古詩帖》辨 60

趙松雪行書《千文》 69

從《戲鴻堂帖》看董其昌對法書的鑒定 71

◎第三章 啟功口釋論書絕句

引 言 81

論書絕句 84

◎第四章 繪 畫

山水畫南北宗說考 261

山水畫南北宗說辨 275

唐末到宋初的幾位山水畫家 288

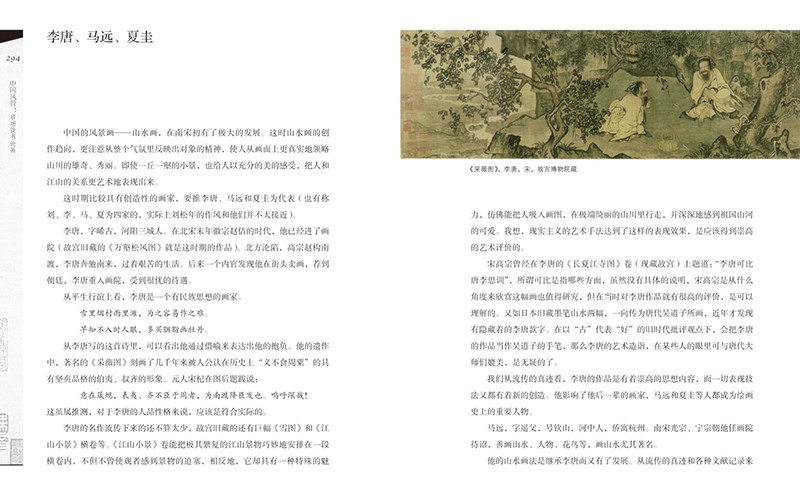

李唐、馬遠、夏圭 294

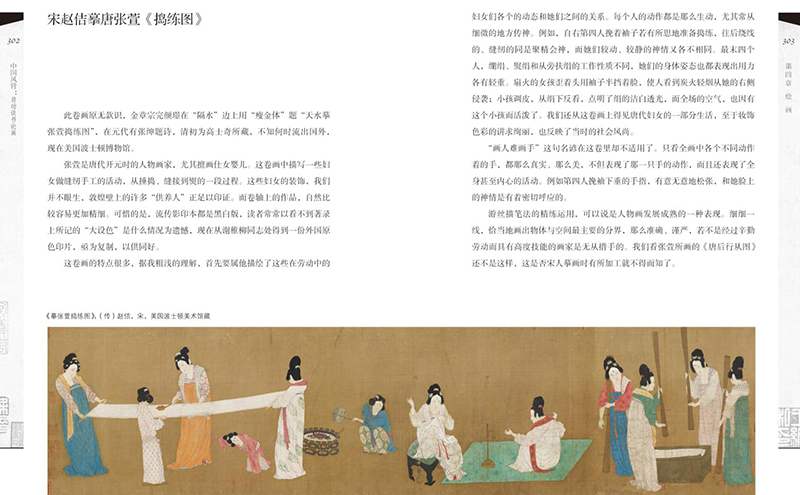

宋趙佶摹唐張萱《搗練圖》302

米 芾 畫 305

談南宋院畫上題字的“楊妹子”308

黃子久《秋山圖》之真偽 314

戾 家 考 —— 談繪畫史上的一個問題 317

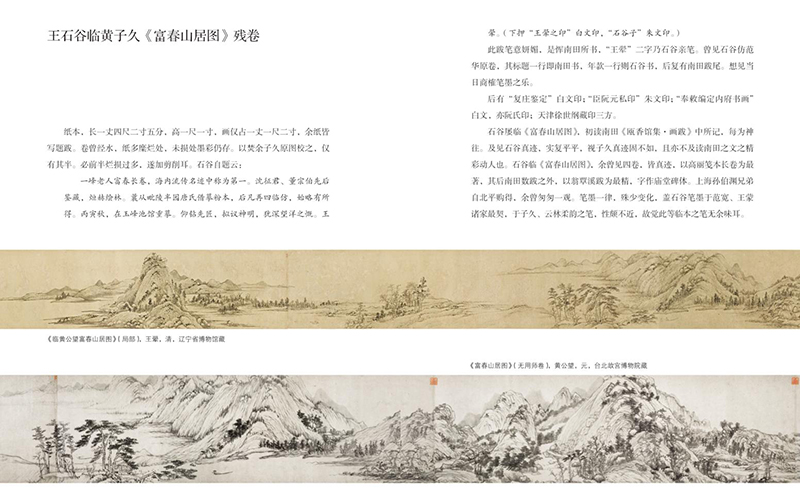

王石谷臨黃子久《富春山居圖》殘卷 324

畫 中 龍 327

◎第五章 懷 人

憶先師吳鏡汀先生 337

溥心畬先生南渡前的藝術生涯 339

記齊白石先生逸事 356

談談李叔同先生的為人與繪畫 362

平生風義兼師友——懷龍坡翁 369

仁者永懷無盡意——回向趙樸初先生 371

◎第六章 啟功書畫

漫談啟功先生的古書畫碑帖鑒定 王連起 377

啟功書畫作品 393

唐末到宋初的幾位山水畫家

風景畫到了唐末、五代和宋初,在過去原有的基礎上又發展了一大步,出現了并不局限在作為人物布景而是突出地描寫美麗山川的“山水畫”。在這個時期里的著名山水畫家,應該首推荊浩。

荊浩,字浩然,山西沁水人,生卒年無考。據宋代郭若虛《圖畫見聞志》所記,可以見得他主要活動的大概時間(刊在“唐末二十七”里)。他的身世,歷史上的記載也比較簡單。他自號“洪谷子”,據說是因為躲避當時軍閥割據所造成的戰亂隱居太行山的“洪谷”而起的。那么這位大畫家所以集中力量來歌頌偉大的山河的思想傾向,很可以從這一點上來推知。他曾把畫山水的方法寫成了一卷《山水訣》教給后人。他很自負地說過:“吳道子有筆而無墨,項容有墨而無筆。”他自己卻要兼有二人的長處。我們可以理解他說這個話并不是專為菲薄老輩,而是強調繪畫表現手法應該有完美的要求。當然,創作的進步絕不僅僅限于筆墨的講求,可是這一問題的提出,卻反映了繪畫藝術在理論和實踐上在這時候已有相當高度的發展。

荊浩的遺跡流傳到今天的,要數《匡廬圖》。畫上有宋人題記,審定為真跡。這幅畫的構圖,在中國山水畫的歷史上應該算是一種創造。他把從不同角度上觀察來的山石、樹木、人家、路徑……曲折繁復的景物巧妙地安排在一個長幅里,同時更具體地顯示出主山的巍峨高聳,寫出了廬山的秀拔。這種主題鮮明、效果顯著的作品,不能不說是荊浩在古典藝術傳統里更進一步的發展。但是,究竟荊浩還是初期的山水畫專家,這幅《匡廬圖》在表現的技法上,還一定程度上給人一種板滯的感覺。傳為荊浩所作的《崆峒訪道圖》,也是一幅較古的山水畫。此外,大抵都是元明以來的偽作了。

荊浩的徒弟關仝(又寫作同、穜),長安人。他學習并且發展了荊浩的特長。宋人說他畫的山水是“石體堅凝,雜木豐茂”,這說明他的作品對于對象的質感、量感是有所體現的。我們從保存下來的關仝作品《山溪待渡圖》上看那濕潤厚重的山石和茂密的草樹,覺得宋人的評論是很恰當的。這幅畫全圖不作細碎的寫景,只作簡括的開合,使觀者如同站在深山大壑之中。《待渡圖》比《山溪待渡圖》取景更近些。宋人說關仝喜作“秋山寒林”“村居野渡”“漁市山驛”,“使見者悠然如在灞橋風雪中”,類似這樣的真實感受,我們在《待渡圖》中是完全可以體味到的。關仝的成就,比起荊浩,是有顯著進步的。我們從記載上知道他一方面學習荊浩,但并不受一家的成法所拘,同時還汲取了畢宏的長處。宋人說他的畫“筆愈簡而氣愈壯, 景愈少而意愈長”,這是指他作品中的概括性與構思而言的。

和關仝同時的江南的山水畫家,首先數著董源。董源(又作元),字叔達,鐘陵人。曾作南唐的“后苑(北苑)副使”,所以被稱為“董北苑”。歷史記載他善于寫“山水江湖、風雨溪谷、峰巒晦明、林霏煙云,與夫千巖萬壑、重汀絕岸”。流傳下來的董源的許多作品中,以《瀟湘圖》較為著名(尤其是明清以來)。這個短卷,描寫江岸洲渚之間的漁人、旅客的各項活動。這幅畫,不畫水紋,只用蕩漾的船只和搖曳的蘆葦就襯托出江面的空闊;不勾云紋,多留山頭空白,以碎點來表現朦朧的遠樹,云煙吐吞,遠處山頭,沉浸在一片迷茫中。宋人說董源作畫并不模仿別人,而能“出自胸臆”,“使覽者得之,真若寓目于其處”。又說:至于“足以助騷客詞人之吟思,則有不可形容者”。實際上,他的作品不但是“足助吟思”,它本身就是美麗的詩篇。關于這一點,絕不僅僅是董源一個人的特長,而是中國山水畫的一種優秀傳統。

李成,字咸熙,因為住在“營丘”地方,被稱為“李營丘”。歷史上說他“志尚沖寂,高謝榮進”。王公貴戚請他作畫,他全都不答,在當時鄙視富貴,不肯同流合污,是個有相當骨氣的人。他畫山水,在北宋初期被推為“古今”。《宣和畫譜》詳盡地記載他擅長描寫“山林、藪澤、平遠、險易、縈帶、曲折、飛流、危棧、斷橋、絕澗、水石、風雨、晦明、煙云、雪霧之狀”。可見他所作的風景畫內容是如何的廣闊和豐富了。李成的真跡流傳絕少,在當時已經有很多的“仿品”。現在保存的宋畫中有他和王曉合作的《讀碑窠石圖》,可以從而窺見他所畫樹石的風格。又有《小寒林圖》,也能幫助我們了解李成的山水畫作風。

范寬,原名中正,字中立,陜西華原人。因為性情寬緩,不拘世故,所以諢名為“寬”。常往來長安、洛陽間,是北宋前期的山水畫名家,他初曾經模仿李成的畫法,后來自己嘆息說:前人的畫法,是從物象上直接畫下來的,我與其模仿古人,何如直接描寫大自然!因此便跑到終南山里住下,雖雪寒、月夜都不能停止他觀察自然、體驗生活的活動。宋人論到他的作品,說他不但能寫山水的面貌,而且是善于與山水傳神。又說李成的畫“近視如千里之遠”,范寬的畫“遠望不離坐外”,因為山水畫遙遠的距離固然難于表現,而那山川雄偉氣勢的“逼人”也是很難表現的。我們從范寬的《溪山行旅圖》《雪山圖》和《臨流獨坐圖》里,都可以看到這位大藝術家是怎樣表現了關中一帶的山川特點、怎樣為山水“傳神”。至于范寬的《臨流獨坐圖》,不但寫了突出的、堅實的山石, 還更寫了深邃的、虛空的溪谷和云氣。這畫比起《溪山行旅圖》來,由于描寫對象的不同, 筆墨、構圖和全部風格上都有一定的差別,使我們從這里認識到現實主義的藝術家是怎樣用恰當的形式來表達不同的內容,也認識到范寬由于“師自然”所得到的藝術成就。

書畫藝術是我們的國之精粹,亦展現文人風骨。啟功先生既是教育家、學識淵博的國學大師,也是獨步當代的大書法家、繼承了中國文人畫優良傳統的畫家,堪稱詩書畫三絕。他將學術與藝術相貫通,將傳統文化的深厚素養與敏銳準確的藝術鑒賞眼光完美結合,成為古書畫鑒定的通人。

本書分為六個篇章,既有古書畫鑒定方面令人心折贊嘆的精深研究、獨到見解,也有對整個書法史的深入解析、透辟之論,其《論書絕句》及口釋就是一部簡明的中國書法史。同時還有懷念吳鏡汀、溥心畬、齊白石、李叔同、臺靜農、趙樸初先生的文字,樸實平淡之中勾勒出一代大師的風范,仁者永懷無盡意,令人無限向往.

啟功(1912—2005),字元白,又作元伯,中國當代著名教育家、書畫家、古典文獻學家、古書畫鑒定家,被譽為詩、書、畫三絕。曾任北京師范大學教授,國家文物鑒定委員會主任委員。