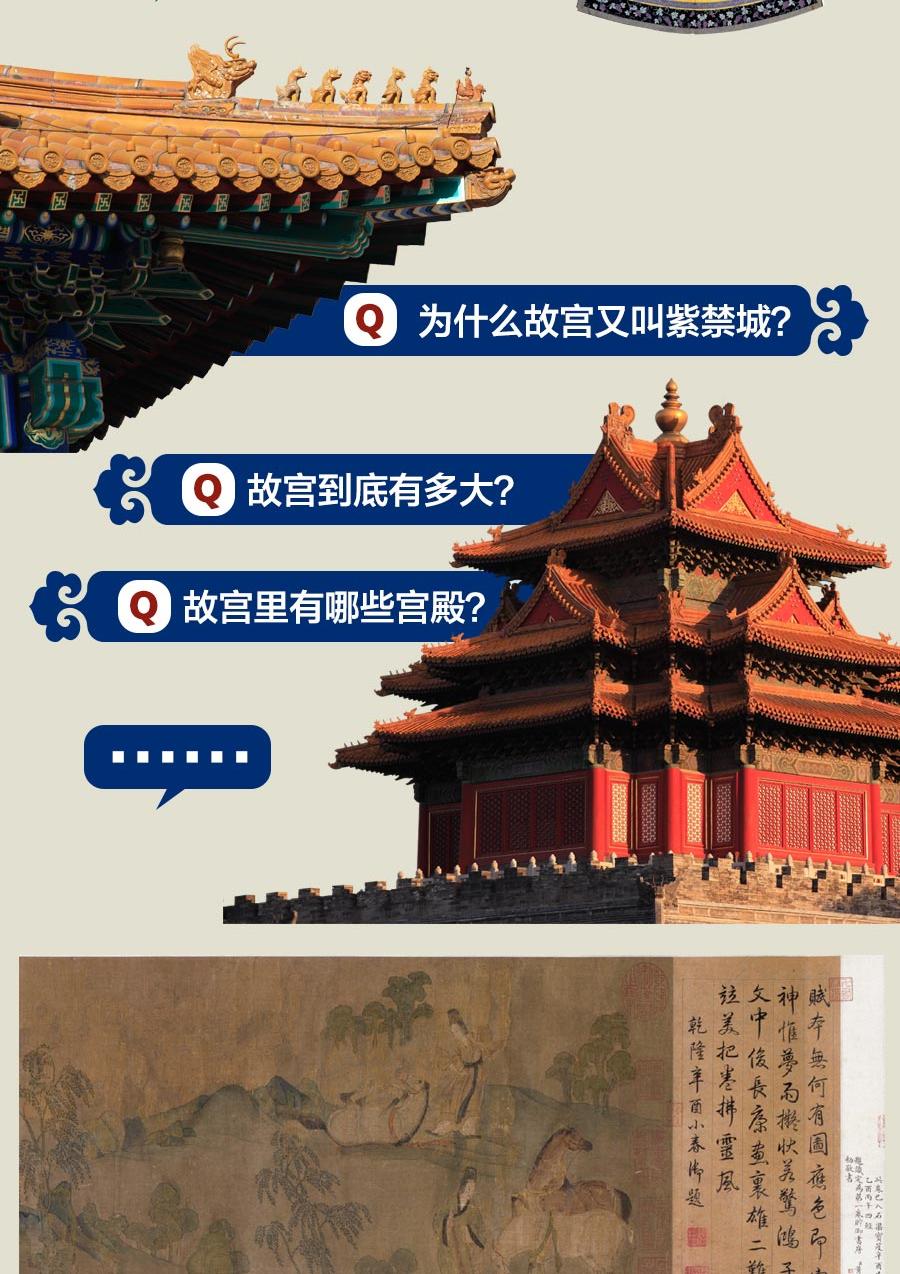

★故宮建成六百年,祝勇講給青少年的“故宮”精品讀物

★飄逸凝練的文字與珍貴生動的圖片互動,增加注解和知識小貼士,方便青少年閱讀

1625233506

基本信息

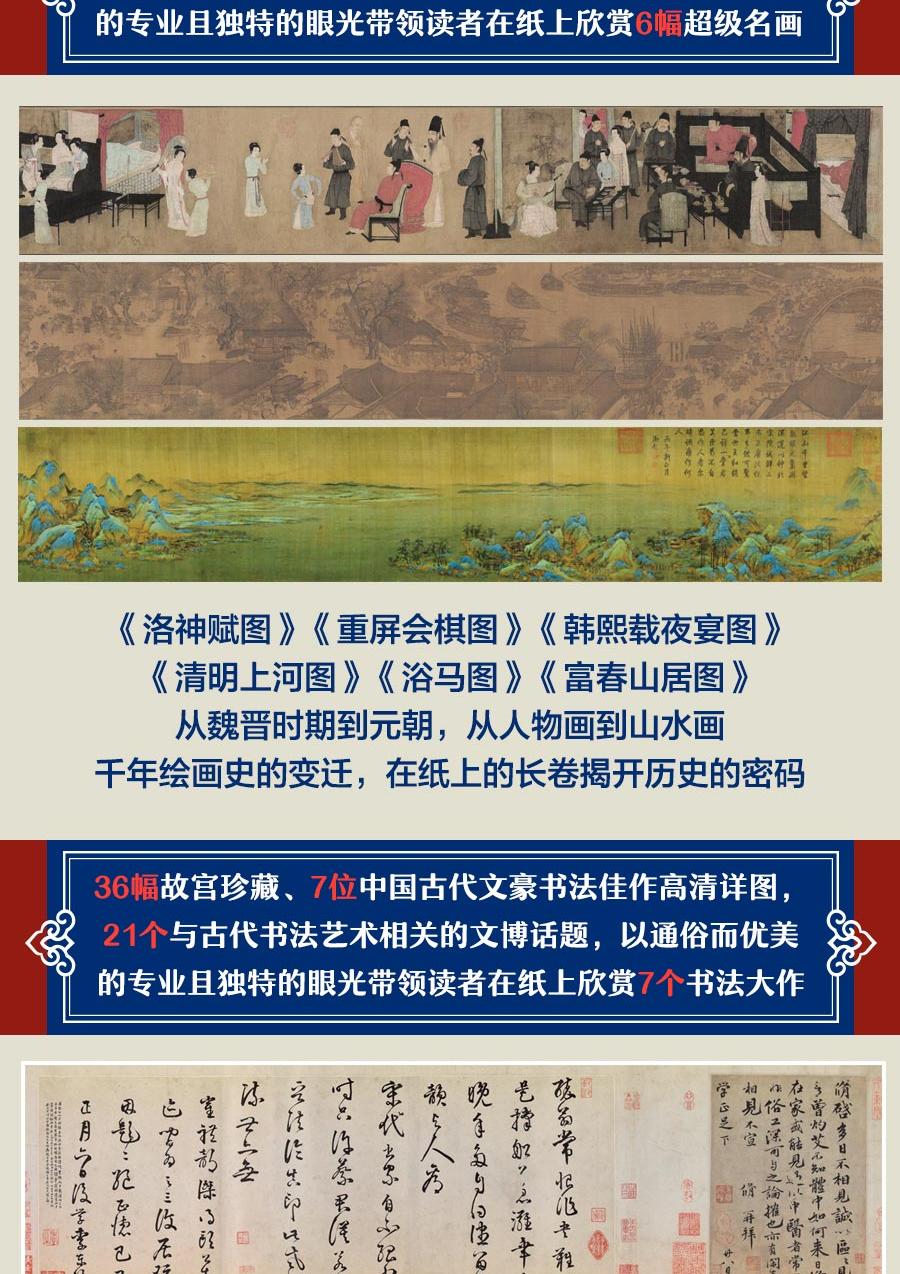

《探秘建筑》

《尋找寶藏》

《紙上看展》

《書法之美》

1625233506

《嶧山碑》·李斯的“另一片江山”

公元前219年,秦始皇離開風沙彌漫的黃土高原,開始了他人生中的次遠距離旅行——按照官方的說法,叫做東巡。兩年前,那場持續了五個多世紀的漫長戰事在終于塵埃落定,作為的勝者,秦始皇有理由欣賞一下自己的成果。他從咸陽出發,走水路,經渭河,入黃河,一路風塵,抵達山東齊魯故地登陶縣的嶧山[ 今山東省鄒城東南。 ]。

這一事件與藝術史的關系是,當秦始皇站在嶧山之巔,眺望自己巨大的國土時,內心不免豪情蕩漾,一個強烈的念頭控制住他,那就是要把這一事件落在文字上,刻寫在石碑上,讓后世子孫永遠記住他的圣明。

這個光榮任務交給了一路陪同的丞相李斯。李斯當即提筆,運筆成風,沉穩有力地寫下一行行小篆,之后,他派人在嶧山上刻石立碑,于是有了一代代后世文人魂牽夢繞的秦《嶧山碑》。

《嶧山碑》從此成為小篆書寫者的范本。

大篆和小篆有什么區別?

李斯的時代,是小篆的時代。

此前,在文字發明后的很長一段時間,流行的字體是大篆。廣義地說,大篆就是商周時代通行的、區別于小篆的古文字。[ 徐利明:《中國書法風格史》,第46頁,鄭州:河南美術出版社,1997年版。]這種古韻十足的字體,被大量保存在西周時期的青銅、石鼓、龜甲、獸骨上,文字也因刻寫材料的不同,分為金文(也稱鐘鼎文)、石鼓文和甲骨文。

大篆的寫法,各國不同,筆劃繁瑣華麗,巧飾斑斕。秦滅六國,重塑漢字就成為政府號文化工程,丞相李斯親力親為,為帝國制作標準字樣,在大篆的基礎上刪繁就簡,于是,一種名為小篆的字體,就這樣出現在書法史的視野。

這種小篆字體,不僅對文字的筆畫進行了精簡、抽象,使它更加簡樸、實用,薄衣少帶,骨骼精練,更重要的是,在美學上,它注意到筆畫的圓勻一律,結構的對稱均等,字形基本上為長方形,幾乎字字合乎二比三的比例,符合視覺中的幾何之美。這使文字從整體上看去顯得規整端莊,給人一種穩定感和力量感,透過小篆,秦始皇那種正襟危坐、目空一切的威嚴形象,隱隱浮現。

實際上,在更早的時候,我們所熟知的夏禹的治水功業,終也指向了文字——治水完成后,大禹用奇特的古篆文,在天然峭壁上刻下一組文字,從此成為后世金石學家們終生難解的謎題。

被大禹鐫刻的這塊石頭,被稱作“禹王碑”。人們發現它,是在南岳衡山七十二峰之岣嶁峰左側的蒼紫色石壁上,因此也有人把它稱作“岣嶁碑”。這應該是中國古老的銘刻,文字共分9行,共77字,甲骨文專家郭沫若鉆研三年,也只認出三個字。唐朝時,復古運動領袖韓愈曾專赴衡山尋找此碑,卻連碑的影子都沒有見到,失望之余,寫下一首詭秘的詩作——《岣嶁山禹王碑》。當然,對于這一神秘物體的來歷,今天的歷史學家們眾說不一,但即使從唐朝算起,這塊銘刻也足夠久遠了。

文字也是一個國。盡管小篆的“國”字,里面包含著一個“戈”字,但真正的“國”,卻不是由武器,而是由文字構建的。那時還沒有國際法意義上的國家觀念,那時的“天下”,不只是地理的,也是心理的,或者說,是文化的,因為它從來沒有一道明確和固定的邊界。國的疆域,其實就是文化的疆域。秦始皇時代,小篆,就是這國家的界碑。

一個書寫者,無論在關中,還是在嶺南,也無論在江湖,還是在廟堂,自此都可以用一種相互認識的文字在書寫和交談。秦代小篆,成為所有交談者共同遵循的“普通話”。它跨越了山川曠野的間隔,縮短了人和人的距離,直至把所有人粘合在一起。文化是強悍的粘接劑,小篆,則讓帝國實現了無縫銜接,以至于今天,大秦帝國早已化作灰煙,但那粘合體留了下來,比秦始皇修建的長城還要堅固,成為那個時代留給今天的遺產。

在中國人的心里,無論秦始皇多么殘暴,對于他“車同文,書同軌,行同倫”的舉動,都是心存感激的。《岱史》稱:

秦雖無道,其所立有絕人者,其文字、書法,世莫能及。

呂思勉先生在《中國政治史》里對秦始皇的評價,可以與《岱史》呼應:

秦始皇,向來都說他是暴君,把他的好處一筆抹殺了,其實這是冤枉的。看以上所述,他的政治實在是抱有一種偉大的理想的。這亦非他一人所為,大約是法家所定的政策,而他據以實行的。這只要看他用李斯為宰相,言聽計從,焚詩書、廢封建之議,都出于李斯而可知。

1625233506

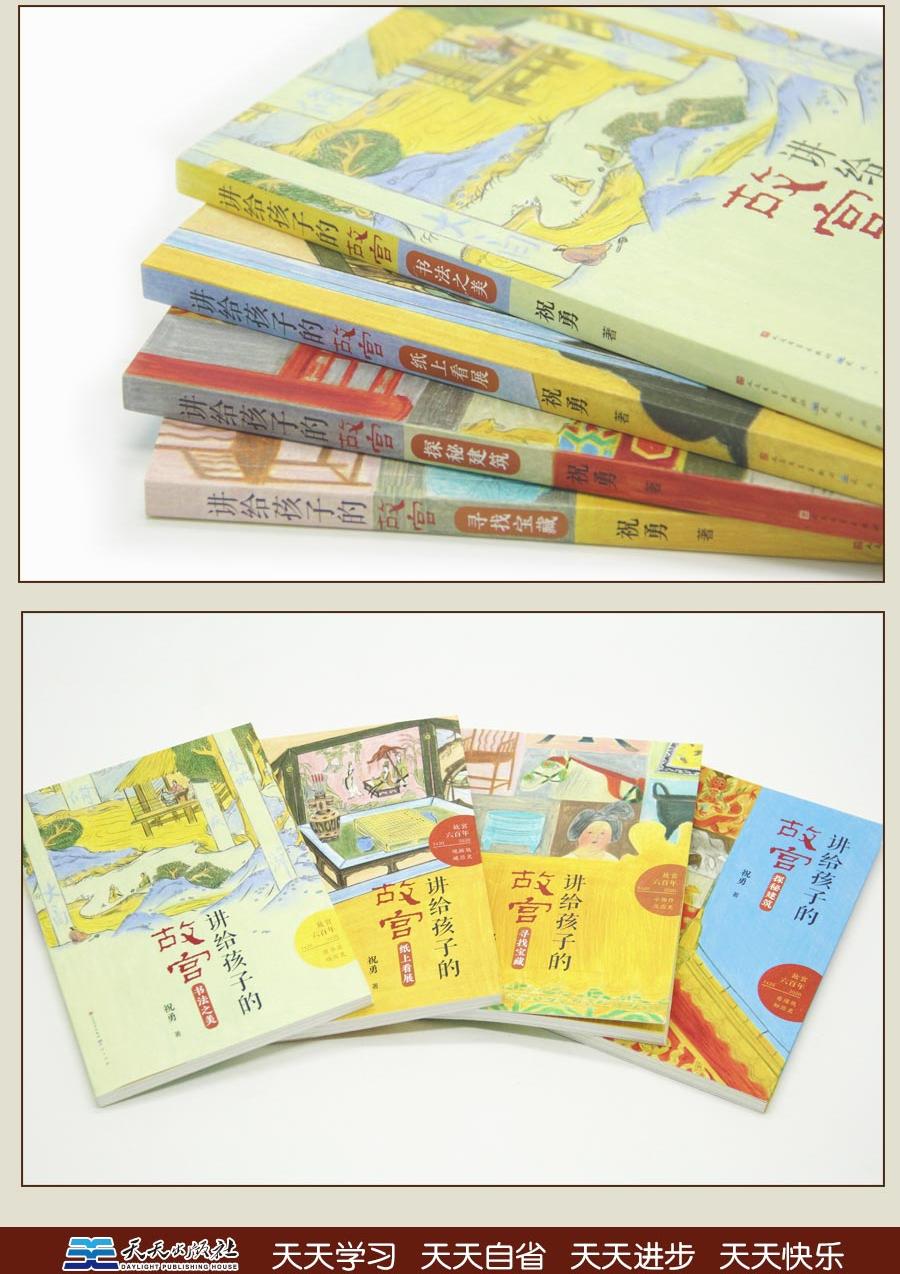

講給孩子的故宮,本套叢書包括:《探秘建筑》《尋找寶藏》《紙上看展》《書法之美》

1625233506

1625233506

祝勇,作家、紀錄片導演。現任故宮博物院影視研究所所長、北京市作家協會理事。曾任美國加州大學伯克利分校駐校藝術家,第十屆全國青聯委員。

出版文學作品四百余萬字,主要作品有《故宮的古物之美》《故宮的隱秘角落》《在故宮尋找蘇東坡》等。

任《辛亥》《歷史的拐點》《蘇東坡》等大型紀錄片總撰稿,國務院新聞辦、中央電視臺大型紀錄片《天山腳下》總導演。

1625233506