編輯推薦

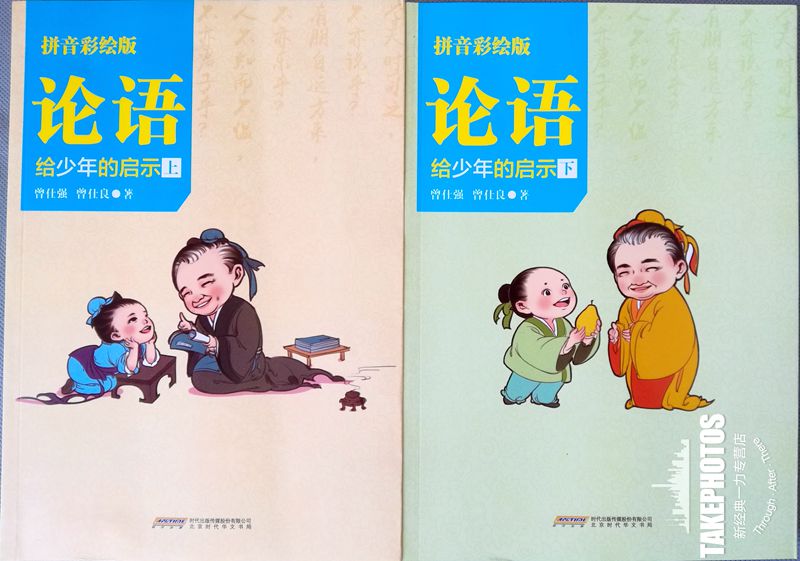

學《論語》,長智慧。

品讀國學經典,領悟圣賢智慧,做優秀的少年!

“少年富則國富,少年強則國強,”少年是祖國的未來,閱讀圣賢經典,能夠提升孩子的智慧和修養;《論語》有文化積累、智慧啟蒙的作用,又有規范言行、培養人格的功能,其語言簡潔精練,含義深刻,許多言論至今仍被世人視為至理;曾有古人云“半部論語治天下”,非常適合成長中的孩子誦讀。

內容簡介

曾仕強教授說:“少年*記憶,這時候一定要看對自己一生*有用的東西,否則是浪費掉了。所以我是比較主張少年要好好看《論語》,這樣對自己終生都有用。我這樣說大家不必害怕。有不少少年能把《論語》從頭背到尾,我問他們知道意思嗎?他們說不知道。我說沒有關系,你背了它一生都可以回味,不斷地去用它,這樣一定會走出光明的未來!”

本書結構分為原文、注釋、今譯、啟示四大部分。從當代人的視角出發,選出大師的智慧精華,加以精煉,對原文進行翻譯,讓孩子們在閱讀的過程中加深對國學知識的理解。言簡意賅的點評,既說明故事中的國學知識,又聯系實際,點出國學經典的現實意義,喚起當代人更多的思索和體悟,學會更多的為人處世的智慧!

作者簡介

曾仕強

中央電視臺《百家講壇》主講人

旅游衛視《泰學》欄目首席主講人

山東教育衛視《名家論壇》主講人

東方衛視《世界文明講壇》首席主講人

英國萊斯特大學管理哲學博士

臺灣師范大學教授

臺灣興國管理學院首任校長

著有:《易經的奧秘使用手冊》《易經的奧秘》《易經的智慧》系列;《胡雪巖的啟示》《孝經給現代人的啟示》《孝就是道》《坤道》《為官之道》《大學之道》《道德經的奧秘》等上百部著作

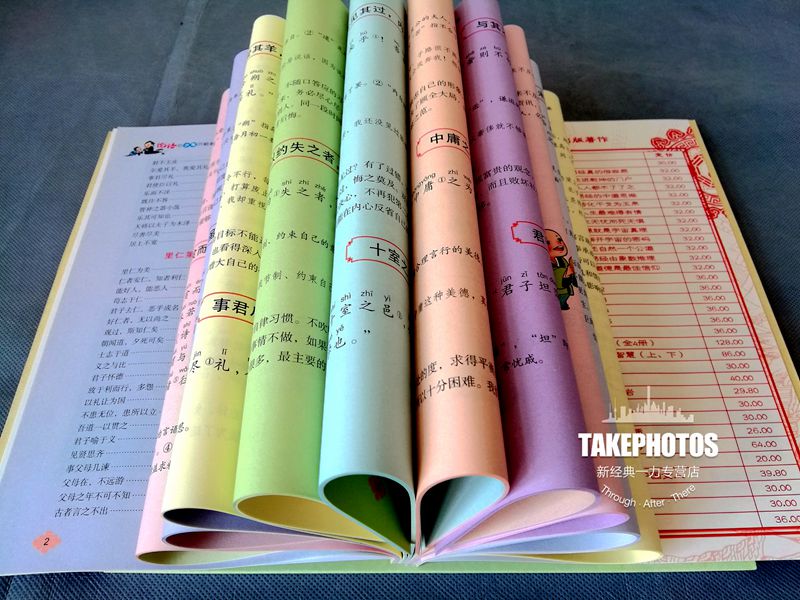

目 錄

前言

學天

為政第二

八佾第三

里仁第四

公冶長第五

雍也第六

述而第七

泰伯第八

子罕第九

鄉黨第十

先進第十一

顏淵第十二

子路第十三

憲問第十四

衛靈公第十五

季氏第十六

陽貨第十七

微子第十八

子張第十九

堯日第二十

在線試讀

《論語》是四書中的一部分,所記載的,都是孔子平日所說的一些道理。《論語》作為儒家的代表作,每一個人都應該讀。

孔子名丘,字仲尼。春秋魯國人,生于公元前五五一年,死于公元前四七九年,享年七十二歲。他三歲時,便失去了父親。他的母親十八歲時守寡,到了四十二歲,也就是孔子二十四歲時,就去世了。在這么一個孤兒寡婦的家庭里,能夠培育出全人類所尊敬崇拜的導師。母教的偉大,實在令人欽敬。統一與和平,是孔子學說對于國家極大的貢獻。

《論語》一共二十篇,每一篇的篇名,都有它的意義。無論從哪一篇開始閱讀,都能夠獲得很好的啟示。

但是長期以來,我們把《論語》篇定位為“學而篇”,說它是沒有意義的,這不符合孔子的思想,因為孔子主要的就是“正名”, “名不正,則言不順”。篇的意義是什么?就是說人生重要的是學習。我們要學習,首先要有目標,要有方向,不可以亂學。所以《論語》篇應該正名為“學天篇”。“學天篇”是說,做人,應該向大自然學習。因為人是自然的一分子,既然不能離開大自然,就必須要按照大自然的規律,去找到做人做事的方向。

少年適合記憶,這時候一定要看對自己一生有用的東西,否則是浪費掉了。所以我是比較主張少年要好好看《論語》,這樣對自己終生都有用。我這樣說大家不必害怕。有不少少年能把《論語》從頭背到尾,我問他們知道意思嗎?他們說不知道。我說沒有關系,你背了它一生都可以回味,不斷地去用它,這樣一定會走出光明的未來!

編輯推薦

二十世紀三十年代“清華四劍客”之一,著名文史學家李長之經典代表作。

重新認識孔子、儒家和《論語》的經典著作,暢銷逾60年經久不衰。

幾十種參考書,239條腳注注釋,真正做到筆筆有出處,言必有據。

入選教育部、團中央推薦中小學生閱讀指導書目,統編語文教材推薦閱讀書目。

全新修訂,收錄十余幅彩色插圖、三千字長文導讀,更權威更完整。

附贈全書配樂朗誦,3小時38分鐘專業誦讀,提供更高效學習方式。

7. 裝幀精良,版式考究,帶來更好閱讀體驗。

內容簡介

《孔子的故事》是李長之的經典代表作。全書用通俗而富有情感的筆法講述了孔子的出生、講學、周游,刪《詩》定《禮》著《春秋》,以及宣揚德政、仁政的故事。再現了孔子生活的時代及孔子的生活狀態,展示了孔子的一個個側面和形象:有上下求索的哲學家,有因材施教的教育家,有問禮老聃、虛心向學的求知者,有生不逢時、被迫周游列國的政治家……這些不同的身份,讓我們看到孔子的“直率而又含蓄,熱情而又嚴肅,活潑而不失分寸”的形象。全書語言通俗、史料翔實,僅注釋達239條,參考書幾十種,真正做到下筆有出處,言必有據。同時本書還配以十余幅彩色插圖,包括數幅經典字畫,也包括此書和作者其他作品首版封面等。此外還附錄了作者家屬所撰寫的長文《李長之和他的<孔子的故事>》。*后,這是一本配樂有聲書,讀者既可看也可聽,對讀者作進一步的學習和閱讀提供了極大的便利。

作者簡介

李長之(1910—1978),山東利津縣人。著名的詩人、翻譯家、學者,在文學批評和古典文學研究領域造詣尤深。生于書香門第,畢業于清華大學,師從著名哲學家金岳霖和馮友蘭。二十世紀三十年代“清華四劍客”之一,與季羨林、吳組緗、林庚齊名。主要著作有《夜宴》《魯迅批判》《道教徒的詩人李白及其痛苦》《批評精神》《文藝史學和文藝科學》《夢雨集》《苦霧集》《司馬遷之人格與風格》《中國文學史略稿》等。

目 錄

引 子

一 /沒落的貴族和孤苦的幼年

二 /孔子幼年時代的魯國文化空氣

三 /在挫折中前進

四 /教育事業的開端

五 /孔子和老子的會見

六 /走向成熟的道路

七 /孔子在齊國政治活動的失敗

八 /孔子在齊國的收獲和影響

九 /孔子在混亂的魯國中的寂寞

十 /孔子繼續從事教育事業

十一 /從中都宰到司寇

十二 /孔子在外交上的勝利

十三 /孔子和魯國貴族的斗爭

十四 /孔子終于出走

十五 /在衛國受到監視

十六 /過匡城被拘留

十七 /到了晉國的邊界上

十八 /仍然回到衛國——不愉快的三年

十九 /過宋國的時候遭到迫害

二十 /孔子停留在陳國

二十一 /孔子絕糧

二十二 /孔子勾留在楚國的邊緣

二十三 /孔子再到衛國和歸魯

二十四 /孔子歸魯后的政治言論和政治態度

二十五 /專心從事教育工作

二十六 /編寫《春秋》

二十七 /整理詩歌和音樂

二十八 /弟子顏淵和子路的死

二十九 /孔子最后的歌聲

后 記

附 錄 李長之和他的《孔子的故事》

前 言

引 子

二千五百年前,也就是公元前6世紀左右,世界上幾個古老的文明國家都呈現了燦爛的古代文化,一些杰出的學者和思想家就是這種燦爛文化的代表。在希臘有自發唯物論的奠基者泰勒斯(約在前624—前547年)[1]和辯證法的奠基者赫拉克利特(約在前540—前480年)[2],在印度有佛教的創始人釋迦牟尼(約生于前550年),在中國有孔子(前551—前479年)。就中國來說,和孔子同時還先后出現了不少優秀人物,像淵博的季札,政治家晏嬰、子產,思想家老子,歷史家倚相、左丘明,軍事家伍子胥、孫武等。

孔子出生的時期,在公元前6世紀中葉,正當中國歷史上春秋時代(前722—前481年)的中期。這時的中國,社會生產力有了進一步的發展,如冶鐵技術已達到相當高的水平,公元前513年晉國用鐵鑄刑鼎就是一個例證;一般生產工具——農具、手工工具,大致已用鐵制,由于生產工具的進步,農業、手工業有了很大發展。黃河中下游廣大的土地被開墾了,森林等富源也有被開發的可能了。手工業則逐漸走向專業化。在農業和手工業發展的基礎上,商業也發達起來,當時像孔子的弟子端木賜(子貢)、曾為越國上將軍的范蠡,都以經商致富。隨著社會經濟的迅速發展,整個社會都有巨大的變革。這種變革標志著由奴隸制向封建制的過渡。

公元前6世紀時,在中原地區和淮水、漢水、太湖流域廣大的地域里,分布著許多大大小小的諸侯國家,這些諸侯國家名義上是周天子的屬國,其實是一些自主的或半自主的獨立國。隨著社會經濟的發展,以各國諸侯、卿、大夫為代表的貴族,彼此為了爭奪土地或勞動者,因此不斷地發生兼并戰爭,戰爭的結果,許多國家滅亡了,許多貴族沒落了,也有一些原來不是貴族的人,由于依附勝利的貴族而上升了。沒落的貴族和原來的下層貴族以及上升的人逐漸形成了“士”這一社會階層。這種“士”,在頻繁的戰爭中間,在各種軍事、外交、政治活動中間,獲得了廣泛的施展才能的機會。他們在當時中國社會由奴隸制向封建制的轉化過程中,曾起了相當大的推動作用,而孔子,正是“士”這一階層的最早的重要代表人物。

在這以前的文化是被貴族壟斷的,但在社會劇烈變動、階級關系發生新的變化時,這種壟斷情況就要被迫改變了。沒落的貴族和原來的下層貴族在這一改變中就起了橋梁作用。他們順應了廣大人民學習文化、學術和各方面知識的迫切需要,開創了私人教授學生、傳播文化的新教育制度。孔子就是在這種社會條件下產生的卓越的教育家。

當然,孔子不僅是個教育家,他還是個思想家。孔子是儒家的創始人,他有一套雖不周密但相當完整的思想體系和政治見解。孔子思想中最光輝的一點,是提倡“仁”,仁就是“愛人”,這反映了當時社會的現實,反映了由于奴隸制的漸趨瓦解而產生的庶人(廣大人民)的抬頭。孔子首先把文化知識普及到人民中間去,就是這種現實以及反映這種現實的人道精神的具體表現。這是孔子進步的一面。但是,孔子又主張用“禮”來制約“仁”,同時主張禮教、禮治,這就是說,孔子主張人跟人還是要按一定的等級、一定的規矩相處,也就是他說的:君要像個君,臣要像個臣,父要像個父,子要像個子,所以他說的仁——愛人,便又被等級秩序削弱了。在這一點上,孔子終于沒有完全突破階級限制,終于沒有突破舊的思想意識的限制,終于沒有突破那時社會還處在過渡期的最初階段的歷史限制。在對當前的政治態度上,也有類似情況。孔子對當時各國諸侯、大夫的互相兼并很不滿意,他主張天下和平統一,這是符合當時人民愿望的,也是符合中國后來成為一個大的封建國家的歷史要求的;但是他所主張的統一,是要像西周初期那樣,在以周天子為首的舊貴族統治下的統一,這就雖然含有新的因素而終于和當時社會變革的現實相矛盾,這也就是孔子在當時不能不碰壁,政治活動不能不失敗的根本原因。進步和落后,改革和妥協,孔子兼而有之。這是孔子的矛盾,也是時代的矛盾。

盡管如此,孔子能夠提出“仁”,而且能夠普及文化知識,在教育事業上有很大的貢獻,其進步的一面還是主要的。源遠流長的中國文化,孔子正是最早的、最重要的一個傳播者。

[1] 參看羅森塔爾、尤金編,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局譯《簡明哲學辭典》,人民出版社1955年版,第409頁。

[2] 同上書,第673頁。

媒體評論

我讀李君的文章留下印象zui深的一點是他對于兒童的關切。

—— 著名散文家、文學理論家 周作人

長之先生以年齡論僅長我兩歲,以學識論,實在應該是我的前輩。且不說他的學問,即以他讀過的中國古典文史和英、德、法、日等外語的記憶、融貫和表達的能力,也是這種年齡的讀書人所不易企及的。”

—— 著名書畫家、學者 啟功

如果說20世紀的中國有杰出批評家的話,我要排的diyi個就是李長之。

——北京大學藝術學院院長 王一川

(長之先生的書)體系嚴整,分析細密,論由己出,足以奠定他作為一個學者批評家的位置。——復旦大學著名文學教授 郜元寶

20世紀30年代的中國,有五大文藝批評家,他們是周作人、朱光潛、朱自清、李長之和劉西渭。

免費在線讀

三 在挫折中前進

孔子慢慢長大了。

因為窮困生活的磨煉,因為父親原是體格很好的,所以孔子身子也很健壯,這是他日后能經受得起各種困難,而精力始終充沛的緣故之一。

孔子是有志氣的。據他的自述,在十五歲已經立下了要好好學習各種知識和本領的志愿。

孔子在十七歲上,死了母親。依照當時的習俗,母親是應該和父親合葬的。可是孔子不知道父親葬在哪兒,于是他把母親的棺材暫且停在一條叫“五父之衢”的街上。五父是五個老人的意思,衢就是街,如果是現在的北京街名,大概就叫什么“五老胡同”了吧。

這時一位老太太——一個名叫曼父的人的母親——便走來指點孔子說:“你父親葬的地方我知道哇,那地方叫防。”防是指防山,在現在山東曲阜縣東面,孔子因此才知道了父親的墳地,便把母親也葬在一起。

孔子這時還是一個少不更事的青年,雖然小心謹慎,但人事經驗是不多的。他單純地想到有機會就該出一出頭,同時他也覺得自己已經有一些本領了。有一次,魯國的貴族季氏歡宴名流,這位十七歲的居喪的孔子便穿著孝服跑去了。季氏的家臣陽虎向他喝道:“我們請的是有地位的人,并不招待叫花子。你走吧!”孔子便只好退了下來。

經過這一番挫折,孔子更發憤了。

過了三四年,他的道德修養和各種才能,一天比一天進步,雖然年輕,卻已出了名。他在十九歲結了婚,二十歲得了一個兒子。魯國的國君昭公向他道喜,特地送了一條大鯉魚來。孔子為了紀念這樁事,便給孩子取了個名字叫鯉,字伯魚。伯是老大的意思,因為這是孔子的第一個兒子呵。——可是孔子也只有這一個兒子。

由于刻苦學習,孔子逐漸成了博學多能的人。在他住宅的附近有一條街叫達巷,達巷里的一個老百姓就這樣說過:“孔子這么淵博,他會的玩意兒我們簡直叫不上名堂來。”孔子聽見了,便謙虛地說:“我會什么呀?我會趕車罷了。”原來在這時有六種本領是一個全才的人必須具備的,這就是:禮節、音樂、射箭、趕車、識字、計算。在這六種本領里頭,趕車被認為是最低下的,所以謙虛的孔子只承認了這一樁。

孔子后來曾經告訴他的門徒說:“我往日沒有得到從政的機會,可是我因此有了學會各種本領的工夫。”

孔子大概在二十六七歲的時候,才做了一兩回小官。他擔任的不是行政官,而是做一些具體的工作。一回是當“乘田”,這是管牛羊的官,孔子說:“叫我管牛羊,我就要把牛羊養得肥肥大大的。”果然他養的牛羊都很肥壯。另一回是當“委吏”,這是一種會計工作,孔子說:“叫我管會計,我就要讓賬上不會出錯兒。”果然他管的賬都是一點岔兒也沒有。他在青年時期工作就是這樣踏實,這樣負責的。

在孔子三十歲這一年——公元前522年,執政二十年以上的鄭國大夫子產逝世了。子產是使鄭國秩序得到安定的人,是使鄭國雖處在晉楚兩大國之間而外交上常常獲得勝利的人。子產是十分博學的。他也熟悉當時的詩歌。子產并且善于組織人才,使用人才。他決定國家大事的時候,一般是先向熟悉各國情況的公孫揮探詢一番,再同善于出計謀的裨諶到郊外去一起研究,同時征求一下老百姓的意見,然后又請善于判斷的馮簡子加以決斷,最后才讓長于外交的游吉去辦外交。既然經過這樣審慎的步驟,所以子產執行的政策便很少失敗了。鄭國在公元前536年,即孔子十六歲時,把刑書鑄在金屬制的鼎上,這是中國有記錄的、最早的成文法,這是子產在法律上的一個貢獻。子產最初執政的時候,鄭國流傳著這樣一首歌。

提倡節儉,提倡節儉,

人有好衣服也不能穿;

整頓軍事,整頓軍事,

人要種地也沒法子干;

誰殺子產,

我們心甘情愿!

可是過了三年,便流傳了另一首歌。

我們子女,

是子產教育;

我們田地,

是子產開辟;

子產可別死!

死了誰繼續?

子產一死,鄭國人便都哭了。孔子聽見這消息,也哭了。孔子稱贊子產是對人們有著惠愛的人。在思想上,子產也是比較開明的。鄭國有了火災,別人都說要去求神,但是他說:“天的道理是渺茫的,人的道理是切近的,我們是講人不講天的。”鄭國有了水災,又有人以為是龍神作怪,但是他說:“我們無求于龍,龍也無求于我們,不相干的。”這種開明思想在當時原是一般有頭腦的人都抱有的,這是社會發展的結果,子產正是一個代表人物;而孔子的一些健康的見解,正無疑是由于受到這種思想的影響,并在同一社會基礎上產生的。

二十九 孔子最后的歌聲

孔子這時的生活露出了凄涼的晚景。現在只有子貢、子夏、曾子等這班年輕的弟子陪伴著他了。

一天,他對子貢說:“沒有人了解我呀!”子貢說:“怎么說沒有人了解你呢?”孔子說:“我也不抱怨天,我也不怪什么人。我一生刻苦學習,有了現在這樣的成就,只有天知道罷了。”

又有一天,他又對子貢說:“我不再想說話了。”子貢說:“你如果不說話,我們拿什么作為準繩呢?”孔子說:“天說什么來嗎?還不是一樣有春夏秋冬,有萬物生長嗎?天說什么來嗎?”

子貢知道孔子的心情不同往日了。

現在到了孔子生命的最后一年了。

這時是公元前479年,魯哀公十六年。在這年的春天,孔子病了。

一天清早,子貢來看孔子。孔子已經起身,正背著手,手里拿著拐杖,在門口站著,像是等待什么的樣子。孔子一見子貢來了,就說道:“賜呵,你為什么來得這么晚呢?”于是子貢聽見孔子唱了這樣的歌:

泰山要倒了,

梁柱要斷了,

哲人要像草木那樣

枯了爛了!

這是孔子最后的歌聲,“哲人”是孔子最后對自己的形容。孔子唱著唱著就流下淚來。子貢感到孔子已經病重了。

子貢趕快扶他進去。這時又聽見孔子說:“夏代人的棺材是停在東階上的,周代人的棺材是停在西階上的,殷代人的棺材是停在兩個柱子中間的。我昨夜得了一夢,是坐在兩柱間,受人祭奠呢。我祖上是殷人呵,我大概活不久了。”

孔子從這天起病倒在床上,再也沒起來。經過七天,孔子在弟子們的悲痛中離開了他們。

魯哀公親自為孔子作了祭文,那祭文上說:“上天不仁呵,連個老成人也不給留下。剩下我一人在位,孤孤零零,擔著罪過。咳!尼父(指孔子)呵,我今后向誰請教呵!”

孔子死的時候是七十三歲。他的遺體葬在現在山東曲阜城北泗川旁邊,就是被稱為“孔林”的地方。

孔子死后,他的弟子像失掉了父親一樣的哀痛,有很多人在他墳上搭棚,住了三年。過了三年,在分別的時候,大家又都哭了。子貢還不忍離開,又住了三年。

此后,弟子們還是常常思念孔子。他們覺得他們之中的有若很像孔子,便想拿有若當孔子來侍奉。子夏、子游、子張都贊成這樣做;但是曾子提出不同意見。曾子說:“這不成。我們誰能比老師呢?老師就像江水洗過、太陽曬過那樣的潔白光明,誰也比不上呵!”

孔子死后,弟子們常常清晰地回憶起孔子日常為人的態度。孔子是非常富有同情心的。他本來每天唱歌,但是逢到這一天有吊喪的事,他就停止了歌唱。他見到穿孝服的,見到盲人,就是年輕的,見了也一定起坐,路上碰到也是趕快迎上前去。而且即使是很親昵的朋友,如果有了喪事,也一定表示嚴肅的哀悼;即使是日常可以開玩笑的,假若是穿上喪服或者眼瞎了,那就一定對他們保持禮貌。

有一次,一個盲人音樂師叫冕的來見孔子。他走到臺階,孔子就告訴他:“是臺階。”他走到屋子里席子上,就告訴他:“是席子。”等他坐下了,又介紹給他屋里的人:“某某坐在這里,某某坐在那里。”等他走了,弟子子張便問道:“這樣不太瑣碎嗎?”孔子說:“接待盲人,是應該這樣子的。”

有一次,馬棚失火。孔子首先問:“傷了人沒有?”不問傷不傷馬。

孔子的弟子公冶長不幸被捕入獄,孔子發覺不是他的過錯,不但絲毫沒有看不起他的意思,而且把自己女兒嫁給了他。孔子對于人的同情和關懷就是如此。

孔子也很愛動物。孔子養的一條狗死了,便叫子貢去埋起來,并告訴他說:“我聽說破帳子別扔,好埋馬;破車蓋兒別扔,好埋狗。我窮得連車蓋兒也沒有,你拿我的破席子去把狗蓋了吧,別叫它的腦袋露著呢。”

孔子對于老朋友,每每一直保持著友情。就是和自己作風不同的,也不肯輕易絕交。他有一位老朋友叫原壤,原壤是隨隨便便的人,孔子曾挖苦他說:“年輕時就不規矩,長大了也沒有出息,你這老不死的,真是一個賊呀!”說著便用拐杖照他的大腿敲了幾下。

可是原壤死了母親,孔子還是幫助他收拾棺材。原壤卻瘋瘋癲癲似的跳在棺材上,打著棺材板兒,沖著孔子笑嘻嘻地唱起來。

孔子像沒有聽見一樣,不理他。跟隨孔子的弟子卻忍不住了,說:“這樣的朋友,還不該絕交嗎?”

孔子微笑著說:“不是說,原是親近的還應該親近,本來是老朋友的也還是老朋友嗎?”

孔子給人的印象是謙和的,但是他對于認為該做的事,又是堅決地去做的。他曾說:“看見應該做的事不去做,就是沒有勇氣。”又說,“對于應該做的事,就不用客氣,就是老師,也要和他比賽比賽。”他還說,“早上明白了真理,就是晚上死了也值得!”

他說過的那句話,“到寒冬,人們才知松樹和柏樹是不易凋零的”,可以看作是他晚年的自贊。他又說:“我到了七十歲上,才做到無拘無束,可是一舉一動,也都離不了譜兒。”可以看出他是無時不在努力,年年有進境的。

這些片段印象,常常泛上了弟子們的記憶,也就被記錄了下來。

和弟子們對于孔子的崇敬相反,魯國的貴族還是像從前一樣毀謗孔子。子貢說:“沒有用呵。孔子是毀不掉的。這能對孔子有什么損害呢?這只是表明他們太不自量力罷了。”

從事教育四十年以上的孔子,就在弟子心目中留下了這樣深刻而難忘的影子。