書名:徽州百祠

條形碼:9787539858234

定價:880

作者:黃山市文化和旅游局

出版社:安徽美術出版社

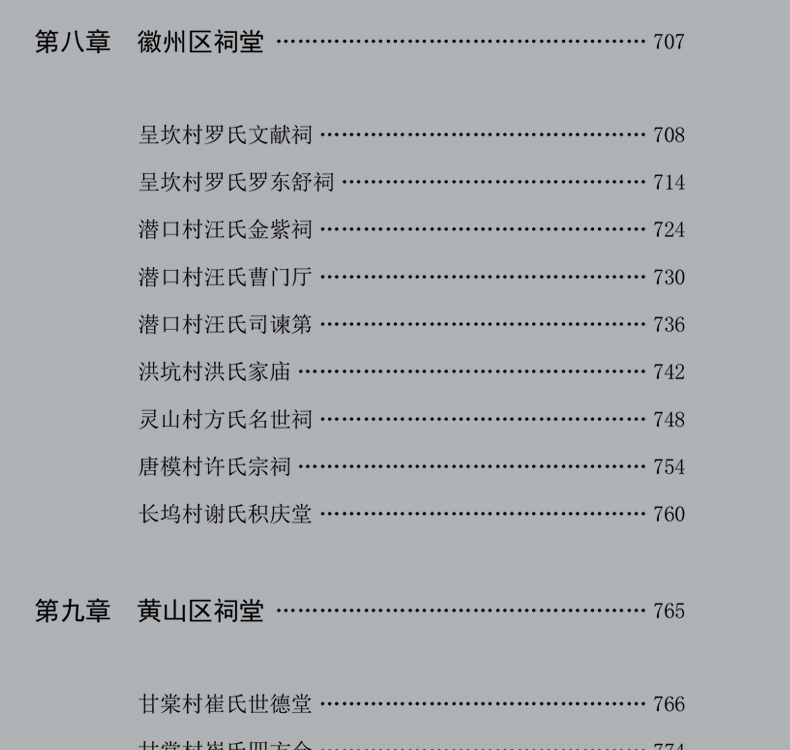

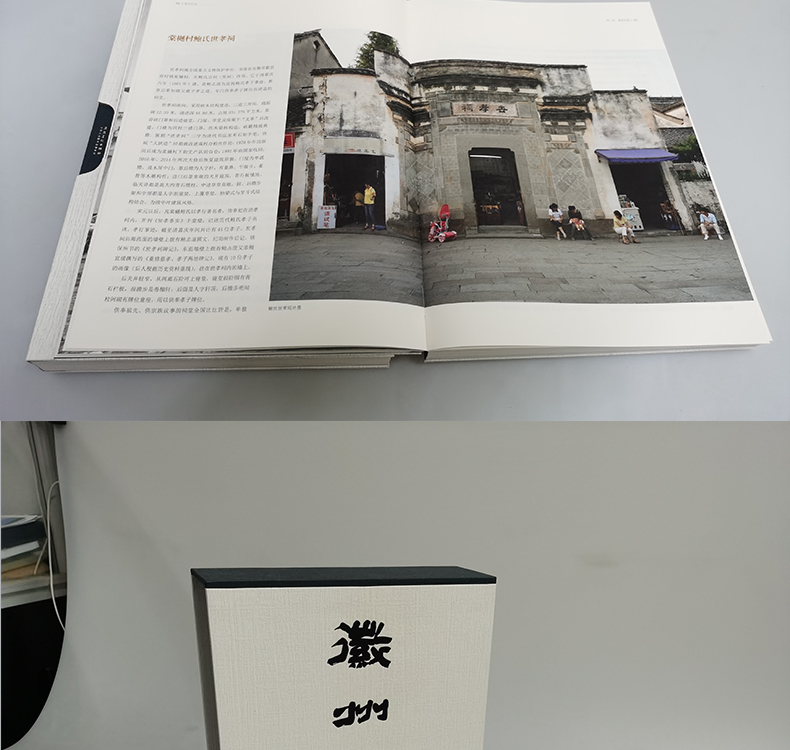

《徽州百祠》從選題策劃出版到前后歷時三年,書中介紹了分布在徽州境內大大小小、風格各異的百余座具有代表性,保存完整古祠堂,書中細介紹了徽州祠堂的外部結構、內部裝修以及各部分的功能,并全面系統地解讀了徽州祠堂所包含的歷史文化內涵和建筑特色。 本書采用紀實文體,按區縣分布對于徽州古祠堂進行梳理介紹,每一個祠堂對其地理位置、姓氏淵流、祠堂行制(規制)、歷史人物事件、文獻記載進行深入論述,對祠堂建造結構、祠堂中的族規堂訓、祠堂中的匾額、祠堂中的碑刻、祠堂中的故事、祠堂中的祠產、祠堂中的雕刻等細節均有詳細論述。該書由黃山市文化和旅游局組織編撰,陳琪主編,著名徽學專家復旦大學博導王振忠教授 ,南開大學教授卞利做作序和前言。

牌坊、宗祠和民居,素稱“徽州三絕”。對于傳統徽州而言,宗祠尤其具有重要的地位,這是因為自明代中葉以后,徽州逐漸形成了宗族社會,而祠堂則是宗族社會最為顯著且重要的表征。

數百年來,生活在黃山白岳之間的人們,歲時伏臘,定期于此敘穆敘昭,追思祖德宗功,從而形成了一道獨特的人文風景。清代康熙末年揚州人程庭返鄉展墓,他在記述徽州風情的《春帆紀程》中指出:“徽俗,士夫巨室多處于鄉,每一村落,聚族而居,不雜他姓。其間社則有屋,宗則有祠。支派有譜,源流難以混淆;主仆攸分,冠裳不容倒置。……鄉村如星列棋布,凡五里、十里,遙望粉墻矗矗,鴛瓦鱗鱗,棹楔崢嶸,鴟吻聳拔,宛如城郭,殊足觀也!”上述這段文字,生動地展現了 18 世紀前期一位寓居異鄉之徽人后裔眼中的鄉村社會圖景。從中可見,在傳統徽州,社屋彰顯了村落地緣的所在,而宗祠則是一地人群血緣之表征。稍后的歙縣人吳梅顛在《徽城竹枝詞》中也寫道:“祠堂社屋舊人家,竹樹亭臺水口遮。世閥門楣重變改,遙遙華胄每相夸。”遙想當年,在皖南的這一域熱土上,青山綠水之間,威嚴、肅穆的祠堂隨處可見,它們與粉墻黛瓦之村落、民居交互映襯。各地水口處的亭臺、寺廟,與村落社會中的高門閥閱,頗為本地人引以為傲。此類情境,在古徽州的一府六縣都相當普遍。對此,《黟山雜詠》有詩吟詠:“祠堂高聳郁云煙,松柏蒼蒼不記年。最愛土風猶近古,蘇公族譜范公田。”詩中的“蘇公族譜”,是指北宋文學家蘇洵開創的“垂珠體式”之編譜體例 — 嚴格根據宗法的基本原則,詳近而略遠,以五世為圖,五世之外,親盡服窮,圖表不載。而《黟山雜詠》中的“范公田”,則指北宋文學家范仲淹對于創設義田之倡導。該詩自注曰:“邑中族姓俱有祠宇以為歲時俎豆之地,捐義田以濟貧族婚葬之用;宗譜家置一本,詢其支派,雖村愚亦能歷歷數焉。”由此可見,徽州的祠堂、族譜和義田之規例,在諸多方面傳承了中國最為典型的宗族制度。

迄至今日,盡管歷經了數百年的世事滄桑,徽州境內仍留存有大量的文化遺跡,其中,殘破或完整的宗祠仍然隨處可見。而今,人們徜徉于其間,仍可不時地感受到日宗族社會的強烈影響。在傳統時代,宗祠是徽州社會最為重要的基層單位之一,“聚族成村到處同,尊卑有序見淳風”,透過宗祠建筑及活躍其間的人群以及諸多的相關活動,可以窺見傳統社會的方方面面。或許正是考慮到這些,《徽州百祠》一書以祠堂為主線,旁涉商業、社會、民俗、教育等諸多側面。例如,在歷史上,徽州的族規家訓極為著名,其中雖不無糟粕,但亦凝聚著先民對于修身、齊家的諸多智慧。以歙縣杞梓里佚名所撰的承慶祠堂聯為例:“一脈本同源,強毋凌弱,眾毋暴寡,貴毋忘賤,富毋欺貧,但人人痛癢相關,急難相扶,即是敬宗尊祖;四民雖異業,仕必登名,農必積粟,工必作巧,商必盈資,茍日日侈游不事,匪癖不由,便為孝子賢孫。”類似于此的族規家訓,在《徽州百祠》一書中所見頗多。這些警言佳句,形象地反映了在這個著名的商賈之鄉一般民眾的處世態度,體現了山區淳樸鄉民對士、農、工、商各業的基本看法,也凸顯了徽州鄉土社會約定俗成的扶孤恤貧、濟急周乏之社會責任。

在傳統徽州,女祠是祠堂中別具一格的特殊類型。佚名所撰《歙西竹枝詞》大約成書于盛清時期,詩中有曰:“黃潭世澤即潭濱,男女分祠重祀禋。創置義田歸眾廨,矜孤恤寡有仁人。”詩中的“潭濱”即現在的歙縣潭渡村,當地素有“潭渡黃家好名聲,七個祠堂八個廳”之諺。潭渡所在的歙西,亦即歷史上的歙縣西鄉,這一帶是江南各地諸多鹽、典巨商的桑梓故里,在明清時期的徽州最為富庶。因此,當年在此地建有不少女祠,頗為獨特,迄今仍有一些遺存。在《徽州百祠》一書中,就對“男女分祠”中的女祠作了專門性的描述。例如,在《歙縣祠堂》一章中,除了介紹男祠敦本堂外,還設專節描述了女祠清懿堂。此外,在歙縣呈坎、休寧黃村等處,也曾建有女祠。在祁門渚口,甚至還出現了專門的“庶母祠”。這些都與明清時期徽州婦女的社會地位密切相關。倘若結合新近發現的一些文書史料,可以進一步地深入探討。

除了對祠堂內外的細致描述之外,《徽州百祠》一書還引證了一些族譜、對聯和碑刻等史料。特別是撰寫該書的不少學者,對于鄉邦文獻一向頗為留心,他們曾長年奔波于田野鄉間,收集包括碑刻在內的各種文獻。多年艱苦而富有價值的工作,也在該書中得到了很好的體現。我特別注意到,書中收錄了不少碑刻,其中有不少對于徽學研究頗具參考價值。例如,歙縣棠樾鮑氏敦本堂一文之后,附有《鮑氏五倫述》《嘉慶上諭三道碑》《體源戶田記》《敦本戶田記》和《義田禁碑》等碑刻原文。而鮑氏世孝祠一文后則附有《重修慈孝孝子兩坊碑記》《世孝祠碑記》和《世孝事實》。上述諸文中所提及的多名歷史人物,都是盛清時期聞名遐邇的揚州鹽務總商。這些碑刻資料可補傳世文獻之不足,是今后研究清代前期兩淮鹽商與徽州宗族制度和社會生活的重要史料。特別是其中的《嘉慶上諭三道碑》,涉及徽商在淮北鹽務“疲岸”的商業經營實態,倘若再結合新近披露的一些文書史料,無疑將進一步推進兩淮鹽政制度研究的深入。

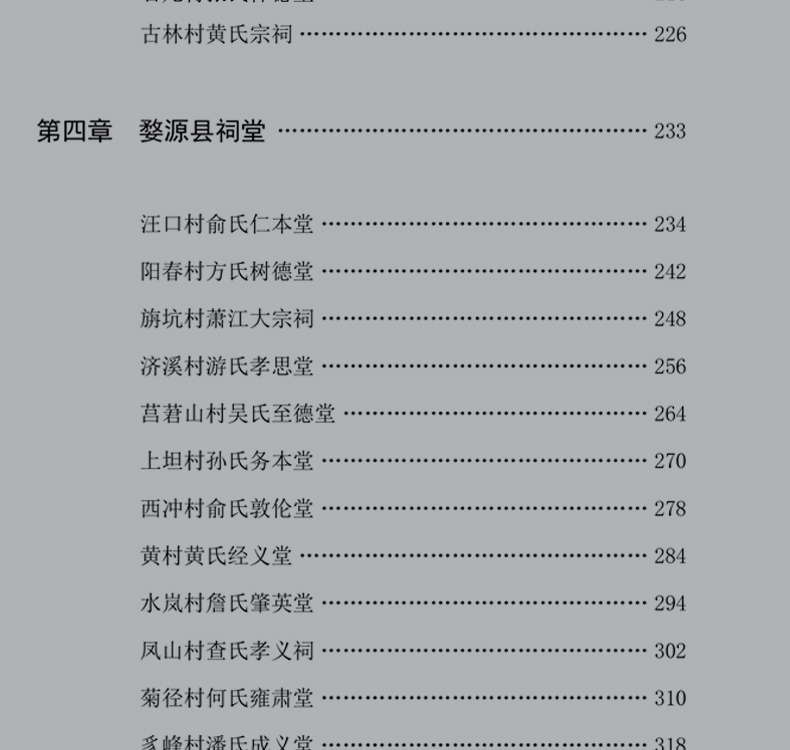

我還注意到,書中提及,婺源光裕堂前院外墻上嵌有一塊道光四年(1824 年)的“公議茶規”碑,從中可見,婺源洪村出產的茶葉亦稱“松蘿茶”。此一碑刻反映了“松蘿”一詞外延的擴大,是近代茶葉發展史上的一個重要佐證。此外,書中收錄的一些碑刻還反映了明清時期山區社會的大變遷。例如,休寧《浯田嶺村程氏繩武堂》一文中,收錄了清乾隆五十九年(1794 年)和嘉慶八年(1803年)嚴禁招引棚民的種山碑。而環砂村程氏敘倫堂的院子里,則有“乾隆五十年(1785 年)九月奉憲演戲禁強討強要乞丐碑刻”……凡此種種,都反映了清代徽州社會所面臨的新問題。通讀全書,我深切地感受到,以祠堂為中心展開對傳統文化的追溯,不僅具有學術價值,而且也有著重要的現實意義。《徽州百祠》一書收錄了《水嵐詹氏肇英堂》一文,后附“水嵐詹氏宗譜文獻”,這讓我想到 2005 年出版的拙著《水嵐村紀事:1949 年》(生活?讀書?新知三聯書店)。當年,我結合實地考察,通過對水嵐村詹慶良日記的發掘和研究,講述了發生在“歷史和地理邊緣”的一段徽州故事。2019 年,原本未曾受人關注的水嵐村被列入第五批《中國傳統村落名錄》。此一例子表明,對于歷史遺存的記錄以及對文獻史料之發掘,對于時下傳統村落的保護亦有重要的價值。從這個意義上看,《徽州百祠》一書則是在更大的范圍內對此做出獨特的貢獻。有鑒于此,《徽州百祠》一書以徽州現存的祠堂為切入點,從諸多側面反映了傳統徽州的社會文化,這對于立足徽學,揭示、傳承中國傳統文化,皆具有重要的學術價值和現實意義。茲值該書出版前夕,我先睹為快,遂寫下上述文字,作為讀后感,以就教于各位作者以及讀者。