序言

第一卷 神

神

盤古 002

女媧 004

伏羲 007

黃帝 010

少昊 014

顓頊 016

句芒 019

祝融 023

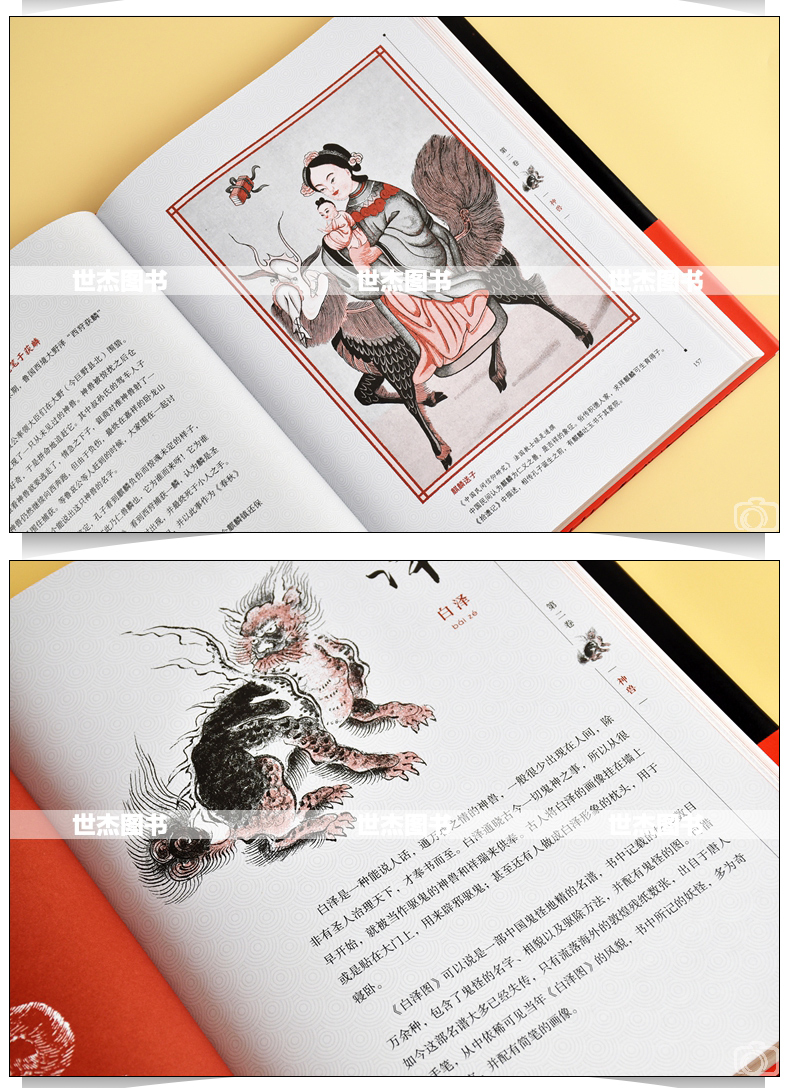

西王母 027

九天玄女 031

夸父 034

神農 037

洛神 040

蚩尤 043

嫘祖 046

禺彊 048

計蒙 050

仙

八仙 054

赤松子 060

鐘馗 062

祝雞翁 066

嘯父 068

寇先 070

于吉 072

第二卷 怪

奇禽

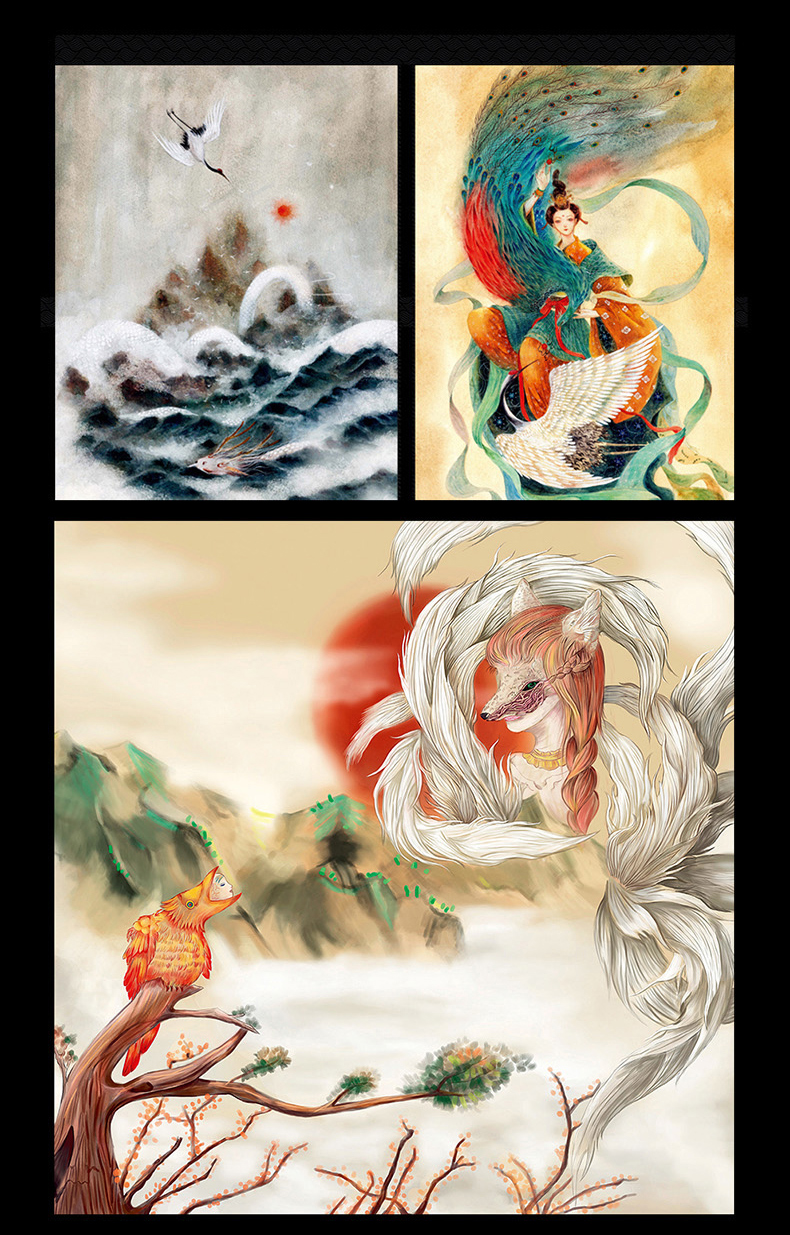

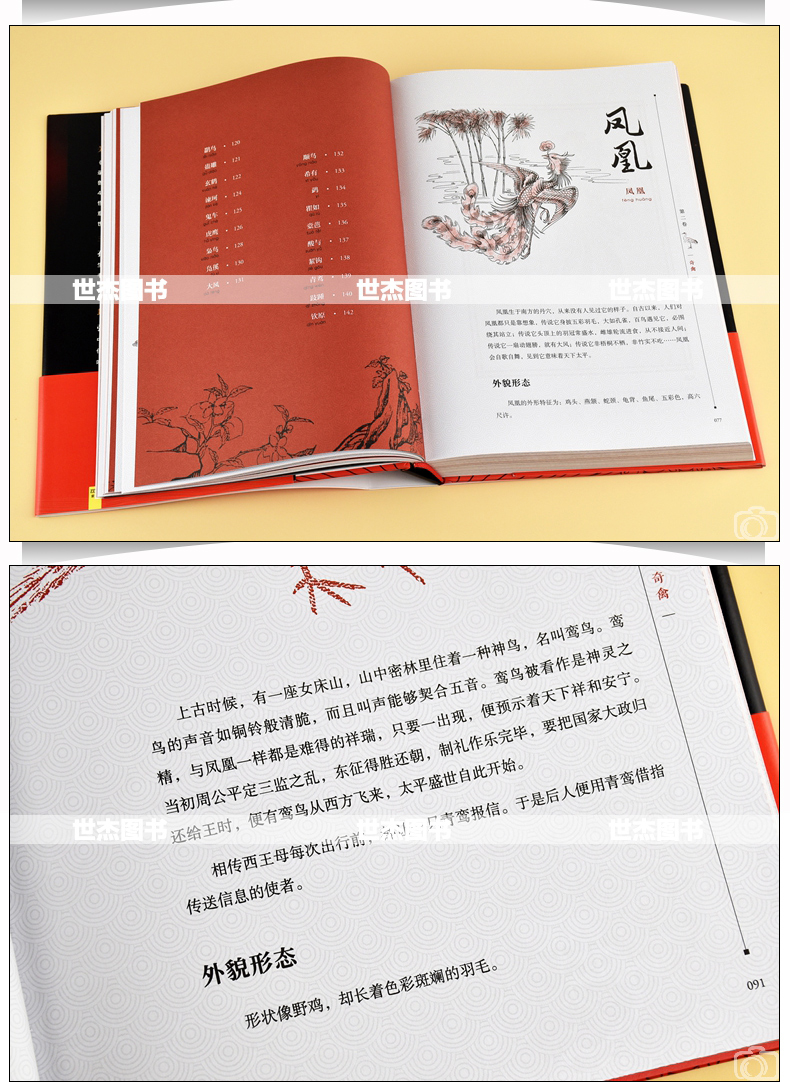

鳳凰 077

畢方 081

金烏 083

精衛 085

商羊 088

鸞鳥 091

黃雀 094

玉雞 097

鴸鳥 098

冶鳥 100

丹雀 102

鬿雀 104

重明鳥 105

比翼鳥 107

傷魂鳥 110

卻火雀 112

服留鳥 113

命命鳥 115

金翅鳥 116

鴆鳥 118

鸓鳥 120

蠱雕 121

玄鶴 122

諫珂 124

鬼車 125

虎鷹 126

梟鳥 128

鳧徯 130

大風 131

颙鳥 132

希有 133

鹢 134

瞿如 135

橐蜚 136

酸與 137

絜鉤 138

青鴍 139

跂踵 140

欽原 142

神獸

龍 148

麒麟 153

貔貅 159

混沌 161

窮奇 163

饕餮 165

梼杌 167

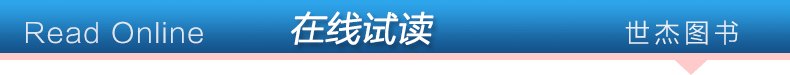

白澤 169

白鹿 172

貘 175

藥獸 179

風貍 182

火鼠 185

燭龍 188

應龍 190

乖龍 193

驪龍 196

龍馬 199

乘黃 201

狻猊 203

睚眥 207

開明獸 209

夔 211

讙 213

甪端 214

五足獸 217

英招 219

猰貐 220

驢鼠 222

狌狌 224

山臊 226

騶虞 227

天鹿 230

禍斗 231

當康 234

夫諸 236

舉父 238

駁 240

犼 242

朱厭 244

蜚 245

獬豸 248

蛟 252

虬龍 254

黃龍 255

赤龍 256

螭吻 257

赑屃 259

獨犭谷 261

諸犍 262

幽鴳 264

狡 265

猾褢 266

靈龜 267

旋龜 269

能言龜 271

三足鱉 272

犰狳 273

嘲風 274

訛獸 275

長右 276

倒壽 277

孰湖 278

兕 279

蠪蛭 281

貍力 282

卻塵犀 283

猙 284

比肩獸 287

耳鼠 289

嚙鐵 290

奚鼠 291

奇蟲

驕蟲 294

螻蛄 295

應聲蟲 299

青蚨 300

酒蟲 302

冰蠶 304

蜚蟲 305

蜮 306

玄蜂 308

山蜘蛛 309

仙草

吉云草 312

鹿活草 314

蛇銜草 315

懷夢草 316

蔓金苔 317

祝余 318

龍芻 319

怪魚

文鰩魚 322

鳛鳛魚 324

何羅魚 325

橫公魚 326

冉遺魚 327

陵魚 328

魚婦 329

鮨魚 330

薄魚 331

赤鱬 332

牛魚 333

蠃魚 334

鯥 335

鯤 336

異人

刑天 340

臨洮巨人 342

龍伯國巨人 344

第三卷 鬼

水鬼 350

縊鬼 353

煞鬼 355

雷鬼 359

倀鬼 362

產鬼 365

宅鬼 367

廟鬼 369

疫鬼 371

瘧疾鬼 374

小兒鬼 377

癡鬼 378

祟鬼 381

債鬼 383

泥鬼 386

伶鬼 388

厲鬼 390

腹鬼 393

毛鬼 396

蠆鬼 399

山鬼 400

大鬼 402

黃父鬼 405

蛇鬼 406

狐鬼 408

落頭鬼 411

廁鬼 414

五通鬼 417

科場鬼 420

夜叉 423

畫皮鬼 428

抽腸鬼 432

清水鬼 434

水莽鬼 436

拘魂鬼 438

蓬頭鬼 440

方相鬼 443

無頭鬼 444

猙獰鬼 447

虛耗鬼 449

刀勞鬼 450

負尸鬼 452

舟幽靈 454

浮游 457

旱魃 458

衢州三怪 461

安陽亭三怪 463

羽衣人 465

五奇鬼 466

促織 469

判官 470

牛頭馬面 473

黑白無常 477

黑衣白袷鬼 481

鬼吏 483

山魈 485

鬼魅 487

鬼津 489

丁姑 491

紫玉 493

嬰寧 495

博興女 497

鬼母 498

青蛙神 500

白頭公 502

老狗 504

2虎姑婆 506

大青小青 510

鬼彈 511

馎饦媼 512

蒙雙氏 513

第四卷 妖

九尾狐 518

天狐 521

金華貓 523

貓鬼 526

水虎 529

姑獲鳥 532

羅剎鳥 534

魑魅魍魎 537

鮫人 540

率然 543

畫馬 544

瞳人 546

耳中人 549

敗屩妖 551

無支祁 553

馬皮蠶女 557

土螻 559

樹神黃祖 560

柳神 562

黑魚精 564

夜明 567

騰蛇 568

九尾蛇 570

修蛇 572

九嬰 573

鳴蛇 575

化蛇 576

擔生 577

委蛇 579

鉤蛇 581

馬絆蛇 582

喚人蛇 583

梅山七怪 584

鑿齒 586

豬豚蛇 587

賁羊 589

犀犬 590

彭侯 592

相柳 595

傒囊 598

肥遺 600

豬婆龍 601

蝮蟲 602

蜃 603

稍割牛 605

蠱 606

野狗 607

人面牛 609

燃犀 611

豬妖 612

患憂 614

蛇媚 616

危狐 618

噓猿 619

槎妖 620

慶忌 621

霹靂 623

貙人 624

猳國 626

附錄:《西游記》妖怪專輯 628

序言

說妖解怪

提起妖怪,人們腦海中首先想到的,都是各種各樣形狀奇怪、樣貌可怕,會使用法術,時常害人的精怪。這么理解固然不錯,但未免略顯狹隘。實際上,一切反常、怪異的現象與事物,都可以被稱作“妖怪”。例如《漢書?龔遂傳》中就說:“久之,宮中數有妖怪,王以問遂,遂以為有大憂,宮室將空。”宮中自然不可能屢次出現青面獠牙的精怪,這里的“妖怪”指的只能是一些怪異難解的現象。

而“妖”與“怪”這兩個字,細說起來又有所區別。妖,《說文解字》中說:“地反物為。”(“妖”字在《說文解字》中寫作“”)這句話出自《左傳?宣公十五年》:“天反時為災,地反物為妖。”所謂“反物”,也就是指違反事物的本性,簡言之就是反常。那么“怪”字又如何解釋呢?《說文解字》給出的解釋很簡潔:“異也。”而王逸在《楚辭章句》中說:“詭異為怪。”王充的《論衡?自紀》中則說:“詭于眾而突出曰怪。”到了慧琳的《一切經音義》中總結為:“凡奇異非常皆曰怪。”可見“怪”的關鍵在于一個“異”字。妖者反常,怪者奇異,“妖怪”這個詞實際上已經囊括了絕大多數超自然與不可知的現象與事物。

然而“妖”字多多少少還是帶有一些不吉的意味,加之反常也可以視作是奇異的一種,因此古人在撰寫這一類著作時,使用“怪”或與“怪”等同的“異”,要遠遠多過“妖”字。例如漢末的《異聞記》,魏晉時期王浮的《神異記》,南北朝時祖沖之的《述異記》,蕭繹的《金樓子?志怪篇》,不知作者的《八朝窮怪錄》,唐代牛僧孺的《玄怪錄》,鄭還古的《博異記》,宋代張師正的《括異志》,明代閔文振的《涉異志》,以及清代蒲松齡不朽的《聊齋志異》。因此之故,明代胡應麟在為小說分類時,便將這一類著作統稱為“志怪”,并一直沿用至今。

志怪的歷史幾乎與中國文學史一樣長。且不說《山海經》《穆天子傳》等書中豐富的神話故事,就連儒家經典之一的《左傳》中,也有不少類似于后世志怪故事的內容。最典型的就是《左傳 ? 宣公十七年》中記載的,晉國魏武子的兒子魏顆沒有按照父親的遺命,把他所喜愛的妾殉葬,而是讓她改嫁。后來,魏顆與秦國作戰時,有一位老人用草繩將敵人絆倒,助其得勝。魏顆不知道這位老者是何人。到了晚上,老人托夢給魏顆,說自己就是那位妾的父親,特來報恩云云。這已經與后世志怪小說中經常講的因果報應故事相差無幾了。然而這樣的記述雖然有了志怪的雛形,但并不等于就是志怪。志怪的真正獨立,要到漢代。這一時期的志怪,大致可以分為三種類型。第一種是受《山海經》影響的地理博物類志怪,典型的代表是托名東方朔的《神異經》。第二種是受《穆天子傳》影響的傳記類志怪,比較典型的代表有劉向的《列仙傳》《徐偃王志異》等。這時的志怪已經逐漸脫離原始的神話,而逐漸向小說的方向靠攏了。這一點從《神異經》與《山海經》的對比中便可以明顯看出。《神異經》雖然在結構、內容、筆法等方面,都有意模仿《山海經》,但是全書有意淡化了地理背景,而將主要精力放在了異聞、異事的敘述上面,在故事情節上也比《山海經》更為豐富、細致。而漢代志怪中最值得注意的新發展,是雜記類志怪的出現。這種志怪不同于前面兩種志怪,或是專記山川方物、殊方異聞,或是專記歷史異事、古今奇人,而是不分軒輊地雜記古今中外一切奇聞怪事。漢末陳寔所著《異聞記》的出現,標志著這一類志怪的正式誕生。

魏晉南北朝時期是志怪創作的繁榮時期。這一時期,政治與社會環境發生了劇烈變動。倘若從東漢中平六年(189 年)董卓率兵進入洛陽算起,到開皇九年(589 年)隋文帝統一全國為止,整整四百年間,絕大多數時間都處于分裂動亂之中。士大夫成為政權頻繁更迭中的犧牲品,老百姓則在連年的戰亂與對峙中飽受蹂躪。自上到下,所有人都生活在危機四伏之中,籠罩在死亡的陰影之下,一時之間,談玄說鬼之風大盛。與此同時,舊時有的方術巫鬼,摻雜了儒家經學的讖緯符瑞,新興的道教與佛教等思想彌漫于全社會,加上中外貿易與交往的繁榮,大量異域思想與奇物傳入中國,為志怪創作提供了大量的素材。同時,越來越多的文人士大夫參與到了志怪創作的隊伍中來。張華、郭璞、葛洪、干寶、陶淵明、劉義慶、祖沖之、吳均、顏之推等,一大批在中國文學史與文化史上聲名赫赫的人物都曾參與其中,也使得這一時期志怪的文學價值大為提升。而且由于志怪內容的限制,使得作者通常采用史傳筆法,以散文形式寫成。篇幅簡短、布局緊湊、結構簡單、敘述直接、語言凝練,在當時盛行的駢儷文風中,以一種獨有的古樸質直的面貌出現,形成了鮮明的時代特色。在文學價值提升的同時,這一時期的志怪在內容上也有了極大的推進,單純的地理博物類志怪和傳記類志怪已經很少見,而雜記類志怪得到了迅速的發展。加之自東晉后期起,南朝形成了追求淵博、崇拜知識的風氣,聚書藏書成為社會風尚,博學多識成為人們,特別是士大夫階層的追求,在這樣的大環境影響之下,使得這一時期的志怪,在內容上空前的豐富。王國良先生在《六朝志怪小說考論》中曾將這一時期志怪代表性的內容總結為十三類,即神話傳說、陰陽數術、民間信仰、精怪變化、鬼神靈異、殊方異物、服食修煉、仙境傳說、異類婚姻、宗教靈驗、冥界游行、因果報應、佛道爭勝。可見其所記范圍之廣闊,事物之龐雜,幾乎到了無所不包、無所不記的程度。

進入唐代之后,志怪創作的風氣依舊不減,而且除了原有的志怪形式繼續發展以外,又出現了“傳奇”這一新的小說類型。雖然當傳奇發展到肅宗、代宗時,內容已經不再局限于神鬼妖怪,但當它誕生之初,卻不得不說是由志怪演變發展而來。例如唐代早期的傳奇《古鏡記》中,將十個互不相關的妖怪故事,用一面古鏡作為主線串聯起來。這種情況在傳奇產生之初還是頗為常見的,例如《梁四公記》中,以朝見梁武帝為主線,將四個異人的故事串聯起來;《懷渡》中,以懷渡和尚為主線,將八個獨立的小故事串聯起來。從中可以很清楚地看到由志怪向傳奇過渡的痕跡。傳奇與志怪之間最大的區別在于,傳奇是作者有意識地創作,情節曲折、語言華美、想象豐富,人物性格與形象往往塑造得比較鮮明。這些都與傳統的志怪不同,甚至完全相反。然而,傳奇并未能取代志怪,在整個唐代,志怪與傳奇都是并行不悖,各自發展的。而從唐代開始,無論是志怪還是傳奇,作品的宗教意味都越來越淡。不但宣揚教義的作品日漸稀少,而且參與創作的宗教人士,相較南北朝時期也大幅減少,優秀作品更是幾乎沒有。只有唐末五代的傳真天師杜光庭曾經閃耀一時。然而他的代表作《虬髯客傳》,卻與道教教義或是道教神仙基本沒有什么關系。

宗教意味的淡化,在進入宋代以后更為明顯。最突出的一點就是,無論是道教的神仙天尊,還是佛教的羅漢菩薩,在宋代的志怪與傳奇中都極少以主要人物的身份出現。與此同時,妖怪與鬼魅成了這一時期志怪與傳奇創作的重點。不但數量日益龐大,同時在內容上也跳出了單純的因果報應、精怪變化、搜奇記異的范疇,而是借由妖怪與鬼魅來描寫和揭示社會與人生的方方面面,提升了志怪的意義與價值,對后世志怪的創作影響甚為深遠。同樣是在宋代,話本與南戲的產生,使得志怪文學得以有了新的發展方向。到了明代,最終形成了中國志怪文學的三大支柱:志怪筆記、神怪戲曲、神魔小說,三足鼎立的局面。

進入 20 世紀,特別是“五四運動”以后,隨著科學主義的盛行,志怪文學一度被扣上“宣揚迷信”的帽子而被批判。但這時的批判還主要集中在知識精英當中,普通民眾中閱讀志怪文學、觀看神怪戲曲的依舊大有人在。然而進入 50 年代以后,由于特殊的歷史原因,整個志怪文化一度幾近消失。除了個別書籍如《搜神記》《博物志》《太平廣記》《夷堅志》《西游記》等,作為古典文學名著得以出版發行,其余大量的志怪文學在書店里卻失去了蹤影,曾經種類繁多的神怪戲曲也幾乎從舞臺上完全消失。

無獨有偶,日本的“妖怪文化”也曾經有過類似的經歷。說來有趣,日本原先并沒有“妖怪”這個詞,在 19 世紀末之前,日本人主要是用“ばけもの”(漢字可譯作“化物”)這個和語詞匯來稱呼妖怪的。到了19 世紀 90 年代,哲學家井上圓了出于破除迷信、普及科學的目的,創立了“妖怪學”,并正式使用了“妖怪”一詞。換言之,日本妖怪學的誕生是為了否定妖怪。隨著教育的普及與科學的發展,很快大多數日本國民都已經認識到了妖怪的無稽。按照創立之初的目的來說,妖怪學的使命已經完成,妖怪學的研究也確實一度陷入沉寂。然而,很快就有人發現,妖怪學的意義絕不僅僅是破除迷信而已,“妖怪”實際上是一種十分值得研究與重視的民俗現象。以柳田國男為代表的民俗學研究方向,以及以芥川龍之介為代表的運用妖怪素材進行新文學創作,為日本妖怪學帶來了“二戰”前的“中興”。“二戰”開始后,妖怪學在日本再度陷入沉寂。然而,當 60 年代日本經濟高速發展之后,各種娛樂文化也隨之復蘇或傳入。妖怪元素作為一種奇特的素材,也隨著娛樂文化一起重新進入到大眾的視野中,并且形成了多元化的發展,既有學者們的嚴肅研究,又有各種以之為素材的二次創作,范圍涵蓋了文學、影視、動漫、美術等諸多方面,可以說是蔚為大觀。

反觀我國,在改革開放之后,一大批古代與近代的志怪文學得以整理出版,許多神怪內容的戲曲、曲藝也得以重新編排演出。同時,新的志怪文學和神怪內容的影視作品,以及嚴肅的學術研究成果,也源源不斷地出現。但是,新創作的文學與影視作品,往往有著兩個共同的問題:第一是經典素材重復率高,人物、情節、神怪等內容往往局限于《山海經》《西游記》《封神演義》等少數幾部作品中。第二是原創內容質量偏低,在經典素材之外的原創內容,往往是設計過于現代,或是模仿痕跡太重。造成這種問題的根本原因,還在于創作者對于我國的志怪文化了解不足。不過這其中也有可以諒解之處。歷代志怪文學留存到今天的,至少有上千卷之多,加之魚龍混雜,質量良莠不齊,驟然面對,往往不知該如何選擇。文字雖不能說是古奧,但對于缺少文言閱讀訓練的現代人來說,也不是一件輕松的差事。有鑒于此,我們編纂了這部《中國妖怪大全》,希望能夠為想要了解中國志怪文化的讀者,提供一部明快好讀的“中國志怪精華本”,也為有志于相關題材創作的創作者們,提供一部豐富可靠的“中國志怪大百科”。

書名中用了“妖怪”,只因“志怪”在做名詞時,已經限定為一種文學體裁,而這本書又是以各種妖精神怪為序編排的,故而改“志”為“妖”。至于為什么不叫“中國神怪大全”的原因,其一,是因為書中“神仙”的部分分量很少,只有全書的十分之一不到;其二,是因為本書所選基本是以古代志怪和神話為范圍,對于道教、民間信仰、國家祀典中的神靈幾乎沒有涉及,叫“中國神怪大全”反而名不副實了。

本書由我與編輯部同仁共同擬定框架,再由編輯部同仁搜集資料并譯為白話文,然后由我審閱統稿。在這里有幾點需要說明:其一,書中所選的故事,基本都附有古籍中的原文,但個別篇目由于原文過長,因而只做了節錄。其二,編輯部的同仁在譯白話文時,各篇的情況各有不同,同仁們的文風也不盡一致,因此有的篇目偏于直譯,有的篇目則偏于意譯,甚至略有發揮,我在統稿時對此沒有強求統一,希望讀者能夠注意。其三,書中開篇選取了若干傳說中的上古帝王,在古籍中,他們既有歷史人物的一面,又有神話人物的一面,本書著重選取他們作為神話人物的一面。由于時代久遠,記錄零散,因此他們的故事往往是由多處記載拼合起來的,個別篇目還參考了一些民間傳說故事。其四,極個別篇目的材料來源網絡,雖然幾經搜尋,但仍未能找到確切的出處,又不忍舍棄,姑且保留,以供參考。

本書雖名“大全”,但中國的志怪文化博大精深,著作汗牛充棟,絕不是我們這一本書所能涵蓋的。如果本書能夠成為引領讀者深入志怪文學的向導,那么我們的工作就完全值得了。