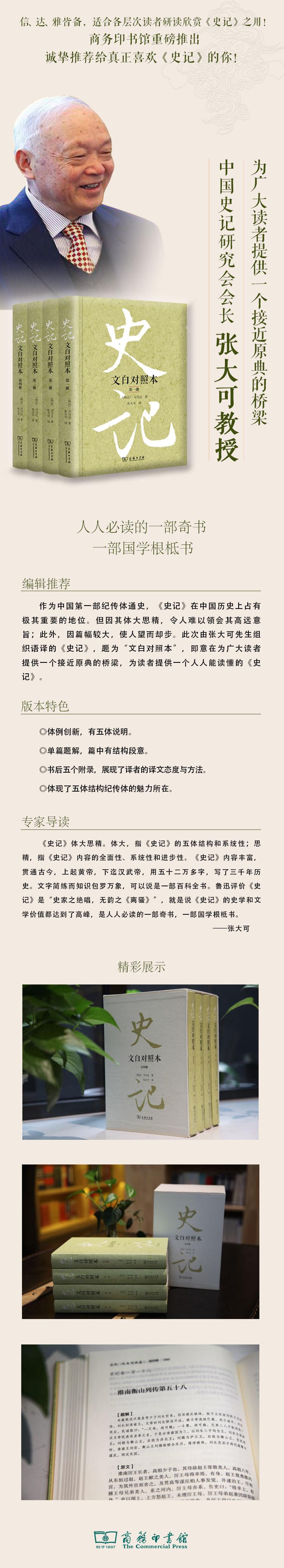

作為中國*部紀傳體通史,《史記》在中國歷史上占有極其重要的地位。但因其體大思精,令人難以領會其高遠意旨;此外,因篇幅較大,使人望而卻步。此次由張大可先生組織語譯的《史記》,題為“文白對照本”,即意在為廣大讀者提供一個接近原典的橋梁,為讀者提供一個人人能讀懂的《史記》。并且,張大可先生對市面已存有的白話《史記》進行了仔細剖析,盡量修正已存有的錯訛及不當之處。我們亦希望同張先生一起,推出一個釋文流暢、語言優美的文白對照本《史記》。

1469120073

基本信息

總目錄(全四冊)

冊

十二本紀、十表序、八書

(卷一至卷三十) …………………… 1—529

第二冊

三十世家

(卷三十一至卷六十) …………… 531—1139

第三冊

七十列傳上

(卷六十一至卷一百零四) …… 1141—1741

第四冊

七十列傳下

(卷一百零五至卷一百三十) … 1743—2231

1469120073

......

1469120073

《史記》是中國歷史上一部體大思精的歷史著作,同時又是一部的文學傳記著作。西漢司馬遷撰。《史記》已有多種文白對照本,本書特點是體例創新,有五體說明,單篇題解,篇中有結構段意,使白話本更貼近司馬遷的原創,體現了五體結構紀傳體的魅力所在,不只是機械的古今語言轉換。單就古今之互譯,亦當后出者勝。書后五個附錄,展現了譯者的譯文態度與方法,以及譯者的部分研究成果,可擴大讀者視野,對閱讀全書大有裨益。

1469120073

1469120073

司馬遷(前145—?),字子長,夏陽人,一說龍門人。西漢史學家、文學家。司馬談之子,任太史令,因替李陵敗降之事辯解而受宮刑,后任中書令。發奮繼續完成所著史籍,被后世尊稱為史遷、太史公、歷史之父。司馬遷早年受學于孔安國、董仲舒,漫游各地,了解風俗,采集傳聞。初任郎中,奉使西南。元封三年(前108)任太史令,繼承父業,著述歷史。他以其“究天人之際,通古今之變,成一家之言”的史識創作了中國部紀傳體通史《史記》(原名《太史公書》)。被公認為是中國史書的典范,該書記載了從上古傳說中的黃帝時期,到漢武帝元狩元年,長達三千多年的歷史,是“二十五史”之首,被魯迅譽為“史家之絕唱,無韻之離”。

張大可,1940 年12 月7 日生,重慶市人。1966 年畢業于北京大學中文系古典文獻專業。歷任蘭州大學歷史系教授、北京外國語大學中文系教授兼系副主任、中央社會主義學院教授。現任北京師范大學歷史學院特聘教授。社會兼職有中國史記研究會會長、中國歷史文獻研究會常務理事、中華伏羲文化研究會常務理事。享受國務院政府特殊津貼。張大可是我國當代《史記》研究的翹楚,長期從事中國歷史文獻學與秦漢三國史方向的研究,發表學術論文近200 篇。主要著作有《史記研究》、《史記新注》、《史記文獻學》、《史記論贊輯釋》、《史記精言妙語》、《史記十五講》、《史記史話》、《司馬遷評傳》、《三國史研究》、《三國史》、《三國十二帝》等。主編高校教材《中國歷史文選》、《中國歷史文獻學》、《史記教程》等。并整理注譯《史記》、《資治通鑒》等多種。其中有六部學術專著獲省部級圖書獎。2014 年商務印書館出版《張大可文集》1—10 卷。

1469120073