57963782

汪曾祺的作品,深受中外讀者喜愛,也是文學研究者普遍關注的對象。為此,我們發動社會力量、組織專家學者,鉤沉輯佚、考辨真偽、校勘注釋、編輯出版這部《汪曾祺全集》。

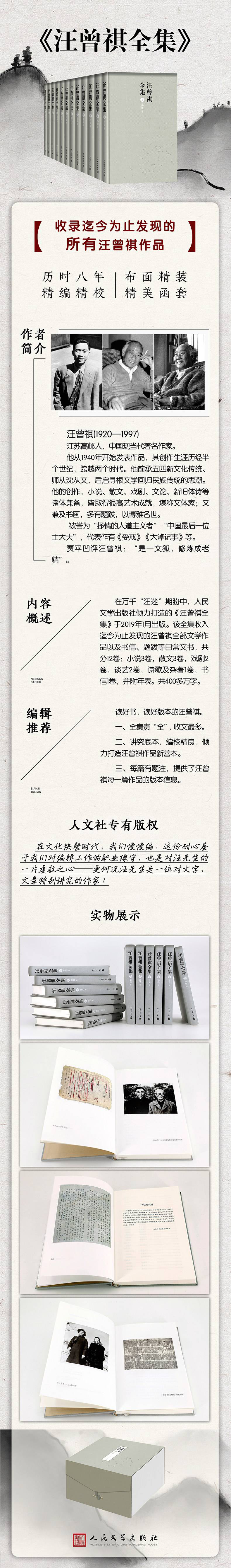

全集收入迄今為止發現的汪曾祺全部文學作品以及書信、題跋等日常文書,共分12卷:小說3卷,散文3卷,戲劇2卷,談藝2卷,詩歌及雜著1卷,書信1卷,并附汪曾祺年表。

按照學術慣例,全集中的文學作品,以最初發表的報刊版本為底本(少量未發表作品以手稿、油印本為底本),以作者生前自己或他人編訂出版的、比較優良的作品集或手稿作為參照校本,進行校勘,改正文字的錯、漏、衍、倒置及標點錯誤。少數不能判定正誤而存疑處,予以標示:誤字用[],排仿宋體;漏字用〔〕,排仿宋體;原稿漫漶無法辨認的字,用□替代。保留異體字,保留帶有作家個人風格與時代印記的用語。

文學作品每篇皆有題注,交代原載及收入作品集、文本改動、筆名等版本信息。保留作者原注;其他少量必要的注釋,皆標明“編者注”。書信題注,介紹收信人簡況;信中注釋力求簡約。

全集以寫作時間排列文章順序,寫作時間不詳則按發表時間排序。如寫作時間與發表時間均不詳,則編入“未編年”。文末寫作時間如非作者自屬,加括號以示區別。

出版全集不僅是一項艱巨的編輯工作,也是艱深的學術工作,我們傾力打造的全集,肯定還存在種種不足之處,敬請讀者指正。

汪曾祺(1920—1997)

江蘇高郵人,中國現當代著名作家。

他從1940年開始發表作品,其創作生涯歷經半個世紀,跨越兩個時代。他前承五四新文化傳統、師從沈從文,后啟尋根文學回歸民族傳統的思潮。他的創作,小說、散文、戲劇、文論、新舊體詩等諸體兼備,皆取得很高藝術成就,堪稱文體家;又兼及書畫,多有題跋,以博雅名世。

被譽為“抒情的人道主義者”“中國最后一位士大夫”,代表作有《受戒》《大淖記事》等。

賈平凹評汪曾祺:“是一文狐,修煉成老精”。

57963782

總目

第一卷 小說卷1

第二卷 小說卷2

第三卷 小說卷3

第四卷 散文卷1

第五卷 散文卷2

第六卷 散文卷3

第七卷 戲劇卷1

第八卷 戲劇卷2

第九卷 談藝卷1

第十卷 談藝卷2

第十一卷 詩歌雜著卷

第十二卷 書信卷

我的老師沈從文

①

一九三七年,日本人占領了江南各地,我不能回原來的中學讀書,在家閑居了兩年。除了一些舊課本和從祖父的書架上翻出來的《嶺表錄異》之類的雜書,身邊的“新文學”只有一本屠格涅夫的《獵人日記》和一本上海一家野雞書店盜印的《沈從文小說選》。兩年中,我反反復復地看著的,就是這兩本書。所以反復地看,一方面是因為沒有別的好書看,一方面也因為這兩本書和我的氣質比較接近。我覺得這兩本書某些地方很相似。這兩本書甚至形成了我對文學,對小說的概念。我的父親見我反復地看這兩本書,就也拿去看。他是看過《三國》、《水滸》、《紅樓夢》的。看了這兩本書,問我:“這也是小說嗎?”我看過林琴南翻譯的《說部叢刊》,看過張恨水的《啼笑因緣》,也看過巴金、郁達夫的小說,看了《獵人日記》和沈先生的小說,發現:哦,原來小說是可以這樣的,是寫這樣一些人和事,是可以這樣寫的。我在中學時并未有志于文學。在昆明參加大學聯合招生,在報名書上填寫“志愿”時,提筆寫下了“西南聯大中國文學系”,是和讀了《沈從文小說選》有關系的。當時許多學生報考西南聯大都是慕名而來。這里有朱自清、聞一多、沈從文。——其他的教授是入學后才知道的。

沈先生在聯大開過三門課:“各體文習作”、“創作實習”和“中國小說史”。“各體文習作”是本系必修課,其余兩門是選修,我是都選了的。因此一九四一、四二、四三年,我都上過沈先生的課。

“各體文習作”這門課的名稱有點奇怪,但倒是名副其實的,教學生習作各體文章。有時也出題目。我記得沈先生在我的上一班曾出過“我們小庭院有什么”這樣的題目,要求學生寫景物兼及人事。有幾位老同學用這題目寫出了很清麗的散文,在報刊上發表了,我都讀過。據沈先生自己回憶,他曾給我的下幾班同學出過一個題目,要求他們寫一間屋子里的空氣。我那一班出過什么題目,我倒都忘了。為什么出這樣一些題目呢?沈先生說:先得學會做部件,然后才談得上組裝。大部分時候,是不出題目的,由學生自由選擇,想寫什么就寫什么。這課每周一次。學生在下面把車好、刨好的文字的零件交上去。下一周,沈先生就就這些作業來講課。

說實在話,沈先生真不大會講課。看了《八駿圖》,那位教創作的達士先生好像對上課很在行,學期開始之前,就已經定好了十二次演講的內容,你會以為沈先生也是這樣。事實上全不是那回事。他不像聞先生那樣:長髯垂胸,雙目炯炯,富于表情,語言的節奏性很強,有很大的感染力;也不像朱先生那樣:講解很系統,要求很嚴格,上課帶著卡片,語言樸素無華,然而扎扎實實。沈先生的講課可以說是毫無系統,——因為就學生的文章來談問題,也很難有系統,大都是隨意而談,聲音不大,也不好懂。不好懂,是因為他的湘西口音一直未變,——他能聽懂很多地方的方言,也能學說得很像,可是自己講話仍然是一口鳳凰話;也因為他的講話內容不好捉摸。沈先生是個思想很流動跳躍的人,常常是才說東,忽而又說西。甚至他寫文章時也是這樣,有時真會離題萬里,不知說到哪里去了,用他自己的話說,是“管不住手里的筆”。他的許多小說,結構很均勻縝密,那是用力“管”住了筆的結果。他的思想的跳動,給他的小說帶來了文體上的靈活,對講課可不利。沈先生真不是個長于邏輯思維的人,他從來不講什么理論。他講的都是自己從刻苦的實踐中摸索出來的經驗之談,沒有一句從書本上抄來的話。——很多教授只會抄書。這些經驗之談,如果理解了,是會終身受益的。遺憾的是,很不好理解。比如,他經常講的一句話是:“要貼到人物來寫。”這句話是什么意思呢?你可以作各種深淺不同的理解。這句話是有很豐富的內容的。照我的理解是:作者對所寫的人物不能用俯視或旁觀的態度。作者要和人物很親近。作者的思想感情,作者的心要和人物貼得很緊,和人物一同哀樂,一同感覺周圍的一切(沈先生很喜歡用“感覺”這個詞,他老是要學生訓練自己的感覺)。什么時候你“捉”不住人物,和人物離得遠了,你就只好寫一些似是而非的空話。一切從屬于人物。寫景、敘事都不能和人物游離。景物,得是人物所能感受得到的景物。得用人物的眼睛來看景物,用人物的耳朵來聽,人物的鼻子來聞嗅。《丈夫》里所寫的河上的晚景,是丈夫所看到的晚景。《貴生》里描寫的秋天,是貴生感到的秋天。寫景和敘事的語言和人物的語言(對話)要相協調。這樣,才能使通篇小說都滲透了人物,使讀者在字里行間都感覺到人物,——同時也就感覺到作者的風格。風格,是作者對人物的感受。離開了人物,風格就不存在。這些,是要和沈先生相處較久,讀了他許多作品之后,才能理解得到的。單是一句“要貼到人物來寫”,誰知道是什么意思呢?又如,他曾經批評過我的一篇小說,說:“你這是兩個聰明腦袋在打架!”讓一個第三者來聽,他會說:“這是什么意思?”我是明白的。我這篇小說用了大量的對話,我盡量想把對話寫得深一點,美一點,有詩意,有哲理。事實上,沒有人會這樣的說話,就是兩個詩人,也不會這樣的交談。沈先生這句話等于說:這是不真實的。沈先生自己小說里的對話,大都是平平常常的話,但是一樣還是使人感到人物,覺得美。從此,我就盡量把對話寫得樸素一點,真切一點。

沈先生是那種“用手來思索”的人②。他用筆寫下的東西比用口講出的要清楚得多,也深刻得多。使學生受惠的,不是他的講話,而是他在學生的文章后面所寫的評語。沈先生對學生的文章也改的,但改得不多,但是評語卻寫得很長,有時會比本文還長。這些評語有的是就那篇習作來談的,也有的是由此說開去,談到創作上某個問題。這實在是一些文學隨筆。往往有獨到的見解,文筆也很講究。老一輩作家大都是“執筆則為文”,不論寫什么,哪怕是寫一個便條,都是當一個“作品”來寫的。——這樣才能隨時鍛煉文筆。沈先生歷年寫下的這種評語,為數是很不少的,可惜沒有一篇留下來。否則,對今天的文學青年會是很有用處的。

除了評語,沈先生還就學生這篇習作,挑一些與之相近的作品,他自己的,別人的,——中國的外國的,帶來給學生看。因此,他來上課時都抱了一大堆書。我記得我有一次寫了一篇描寫一家小店鋪在上板之前各色各樣人的活動,完全沒有故事的小說,他就介紹我看他自己寫的《腐爛》(這篇東西我過去未看過)。看看自己的習作,再看看別人的作品,比較吸收,收效很好。沈先生把他自己的小說總集叫做《沈從文小說習作選》,說這都是為了給上創作課的學生示范,有意地試驗各種方法而寫的,這是實情,并非故示謙虛。

沈先生這種教寫作的方法,到現在我還認為是一種很好的方法,甚至是唯一可行的方法。我倒希望現在的大學中文系教創作的老師也來試試這種方法。可惜愿意這樣教的人不多;能夠這樣教的,也很少。

……

一九八一年一月十四日

注釋

①本篇原載《收獲》2009年第三期。

②巴甫連科說作家是用手來思索的。

57963782