編輯推薦:

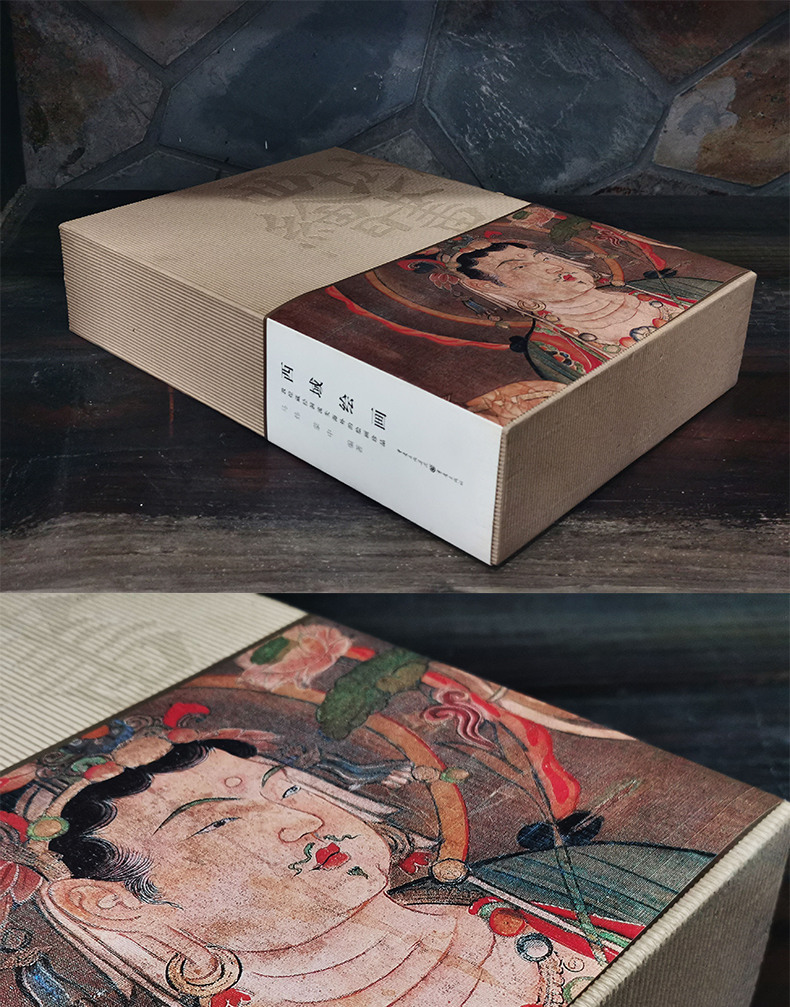

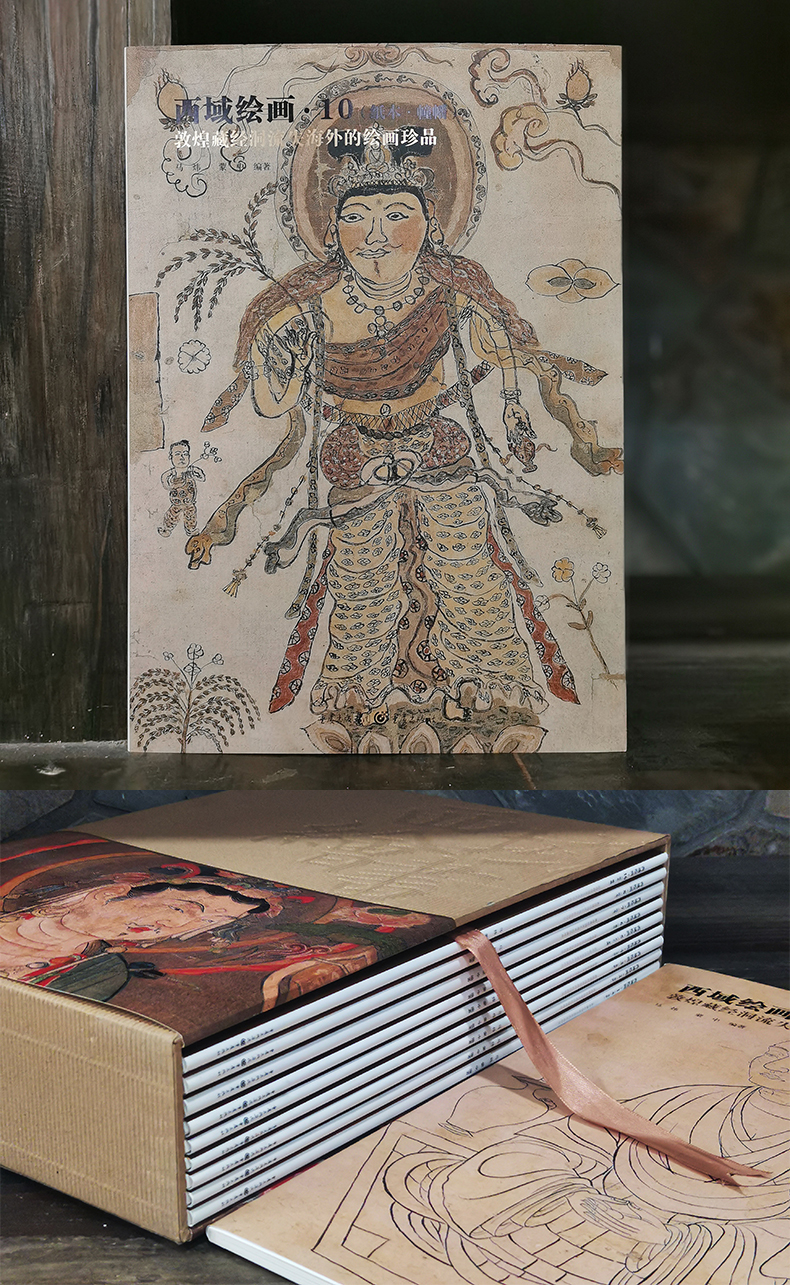

敦煌藏經洞流失海外的繪畫珍品。該作品的創作年代約為8世紀初,是敦煌藏經洞中絹畫年代較早的一件。從以下幾方面可以進行時代的印證。首先,相同的說法題材,其構圖與敦煌唐初洞窟的表現最為類似;而且,這一圖式正是從隋代石窟壁畫中表現佛與二脅侍菩薩的簡單圖像中演化而來。其次,主尊嘴角的線描式樣,與永泰公主墓室壁畫非常相近。因為到了8世紀后半葉,一般上下唇之間的勾線,兩端要稍粗一些;再到10世紀,線條則拉得更長,末端彎曲得很尖。再次,畫中女供養人的發型、著裝,甚至是表情,完全與唐初壁畫、陶俑中的侍女形象相一致。最后還有一點可以證明該作品的創造年代,即華蓋、蓮座上靈芝狀的祥云,也正是唐初敦煌壁畫常見的圖樣。

文摘:

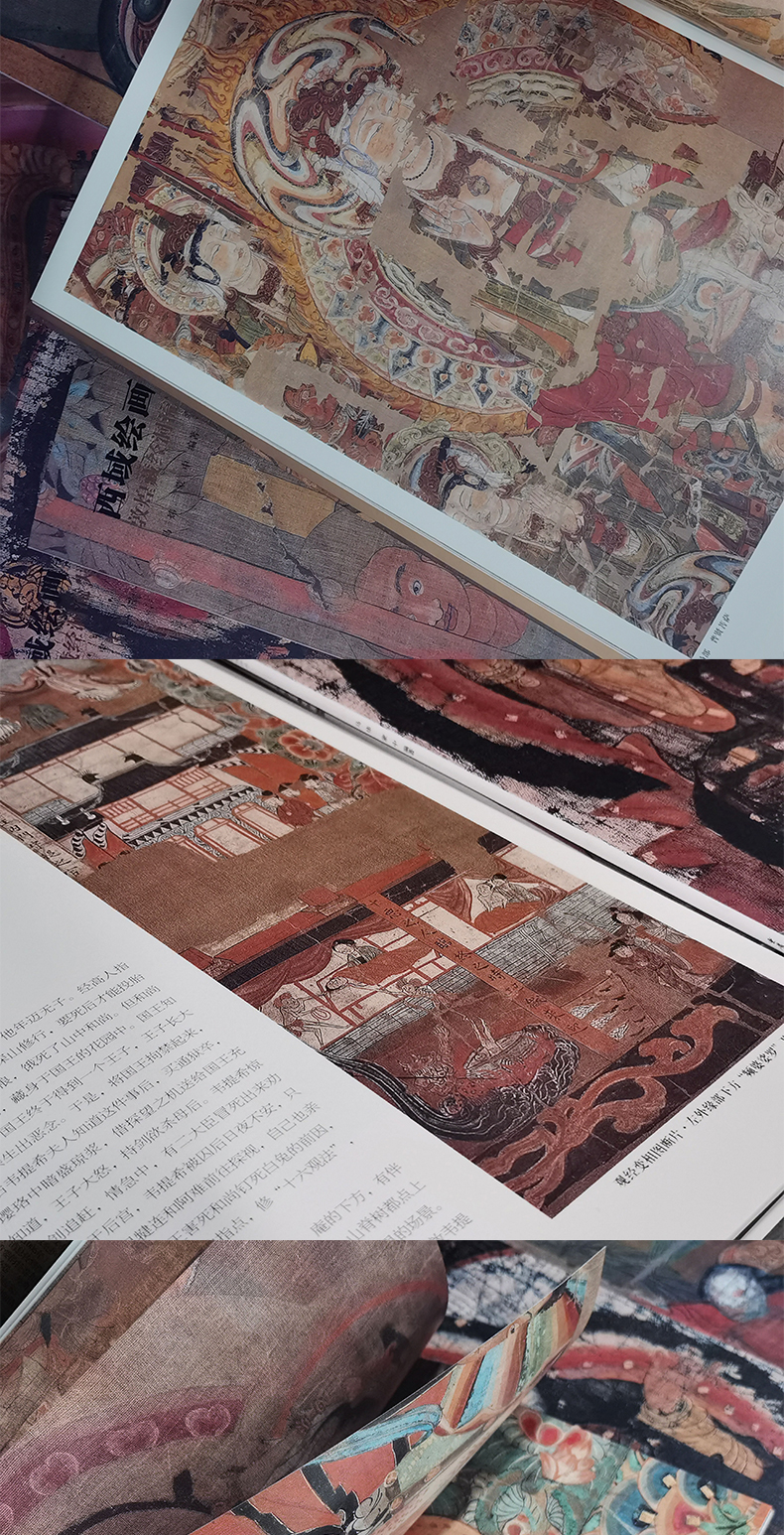

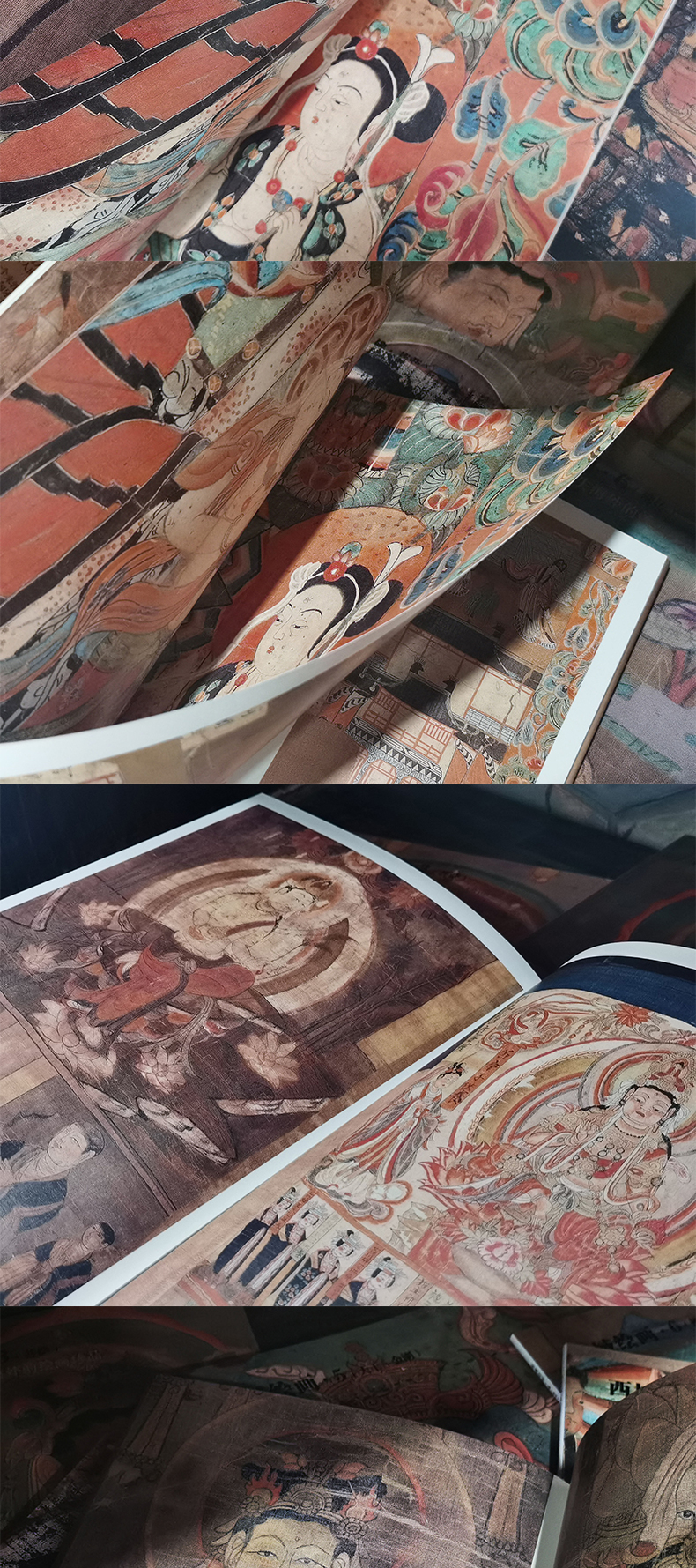

寶樹華蓋之下,釋迦牟尼佛身著朱紅色的和軟袈裟,跏趺坐于寶蓮臺,正在向四圍的眾菩薩、比丘說法。蓮座呈多層裝飾之須彌座,和上方的華蓋相應。四尊菩薩端坐蓮臺,姿態相各異,手中分別持蓮花、凈瓶、寶珠等,神情皆安詳雍容。六弟子侍立佛后,聞聽妙法而心生歡喜,顏色和悅疏朗。畫面上方,天女乘祥云俯身散花,飄帶共云氣隨風舒卷。下方各有男女供養人,右側男供養人已缺損。女供養人為一少女形象,椎式發髻,窄袖衫裙,雙手持蓮,長跪于方形墊上,態度溫婉閑靜。下方正中留有題寫發愿文的位置,作石碑形,空白未題記。

該作品的創作年代約為8世紀初,是敦煌藏經洞中絹畫年代較早的一件。從以下幾方面可以進行時代的印證。首先,相同的說法題材,其構圖與敦煌唐初洞窟的表現最為類似;而且,這一圖式正是從隋代石窟壁畫中表現佛與二脅侍菩薩的簡單圖像中演化而來。其次,主尊嘴角的線描式樣,與永泰公主墓室壁畫非常相近。因為到了8世紀后半葉,一般上下唇之間的勾線,兩端要稍粗一些;再到10世紀,線條則拉得更長,末端彎曲得很尖。再次,畫中女供養人的發型、著裝,甚至是表情,完全與唐初壁畫、陶俑中的侍女形象相一致。最后還有一點可以證明該作品的創造年代,即華蓋、蓮座上靈芝狀的祥云,也正是唐初敦煌壁畫常見的圖樣。

值得一提的是,該作在表現人物肌膚的立體感上尤為獨到。除了線描本身的刻畫,自北朝以來從西域所傳的暈染法起了至關重要的作用。這種暈染法通常沿輪廓線向內染,邊沿部分顏色較深,高光部分顏色淺。在鼻梁、眉棱、臉頰等部位往往先施白色,再以肉色相暈染。從而造就了肌膚的微妙變化。觀作品正中的釋迦牟尼佛,眼神透出無限悲憫,這跟細膩的暈染技法是分不開的。

敦煌遺畫中,許多作品皆以對稱工致的布局示現。該幅作品即是一例,如脅侍菩薩、六比丘弟子的安排無不是圍繞主尊分左右而設,異常的嚴整對稱。有些讀者難免產生這樣的誤會:缺乏變化的布局將限制畫工的自由發揮。這里何以稱作誤會,大致緣于讀者忽略了兩點重要的信息:其一,佛畫的構圖往往需要嚴格遵循相關佛典中所記載的儀軌,不可能像后來文人畫家那般隨意發揮。其二,高明的畫工善于憑借細微處的精妙變化,來化解嚴整布局所帶來的局限。前者此處就不詳述了,就后者而言,不妨做幾處提示。如畫面下方左右二脅侍菩薩,側面的角度、表情、身姿、手姿都有明顯的差異;上方有二比丘均被菩提樹遮擋,但眼神各異。再如畫中的女供養人,上方是菩薩乘坐的蓮花寶座,從蓮莖斜出一花蕾,恰好襯出她烏黑的頭發、嬌嫩的臉龐。

目錄

上

編

第一講

陰陽

——

書法與周易哲學

15

一、生生:書法的生命精神

15

二、和諧:一陰一陽之謂道

18

三、用簡:以簡易蘊含豐美

21

四、玄妙:陰陽不測之謂神

23

五、書法是一個小宇宙

26

第二講

氤氳

——

書法與氣化哲學

29

一、線跡:氣的流動

29

二、布白:虛空即氣

33

三、吞吐:心靈的收放

36

四、有無:形之前和形以后

39

五、虛和無的生命化

40

第三講

載道

——

書法與儒家哲學

44

一、仁義禮:從毛筆說起

44

二、顏真卿:儒家精神的典范

46

三、柳公權:禮法之間

48

四、逆與順:儒道之別

51

五、澀:知其不可而為之

54

六、心正則筆正,人品即書品

57

第四講

守拙

——

書法與老子哲學

60

一、文明發展的悖論

60

二、巧和拙的矛盾

62

三、金石味與枯拙美

66

四、萬歲枯藤的境界

69

五、寧拙勿巧:傅山的意義

73

六、藝老在嫩:能如嬰兒乎?

75

第五講

飄逸

——

書法與莊子哲學

80

一、游的精神:生命的逍遙

80

二、玄學思想與晉人的美

82

三、王獻之草書的意義

85

四、簡逸:從神品到逸品

98

五、淡逸:在墨色里飛升

91

六、筆墨優游,翰逸神飛

94

第六講

妙悟

——

書法與禪宗哲學

97

一、從知到能的一躍

97

二、悟分頓漸

100

三、回到世界,物我合一

102

四、一超直入如來地

104

五、世間無物非草書

107

第七講

黑白

——

書法與色彩哲學

112

一、無色之大色

112

二、水墨的詩意

115

三、計白當黑

118

四、墨分五色

120

五、筆墨不到的表現力

123

六、蘸墨的學問

125

第八講

涵養

——

書法與人生境界

128

一、特健藥:療心之疾,矜燥俱平

128

二、活潑潑:藝術的生命化

131

三、塑人格:內心的修養

135

四、忘物我:冥合的化境

138

五、大快活:自言其中有至樂

140

中

編

第九講

達情

——

書法與詩文

146

一、所指與能指:文意與書意

146

二、歌永言:虛筆的妙用

149

三、達其性情,形其哀樂

153

四、古典詩詞聯句的修養

155

五、書法:中國文人的寵兒

158

第十講

立象

——

書法與繪畫

161

一、象:中國藝術之本

161

二、易象、字象和書象

163

三、具象和抽象

165

四、書法肇于自然

168

五、囊括萬殊,裁成一相

171

第十一講

揮刀

——

書法與印章

174

一、印章的文人化

174

二、書印同法,使筆如刀

176

三、鄧石如:書從印入,印從書出

179

四、吳昌碩:鈍刀硬入寫《石鼓》

183

五、沖刀法和切刀法

186

第十二講

體韻

——

書法與音樂

189

一、

“

韻

”

與節奏的暗示

189

二、內感的音響

192

三、象八音之迭起

195

四、以時間統領空間:音樂化的宇宙

197

五、筆序的意義

201

六、樂教的衰墮與書法的作用

203

第十三講

看舞

——

書法與舞蹈

206

一、從公孫大娘說起

206

二、中國書畫都通于舞

209

三、墨之舞:飄帶精神

212

四、一筆書:一氣蟬聯

215

五、生命的秩序性和整體性

219

第十四講

重宇

——

書法與建筑

222

一、書法結構與建筑形式

222

二、主線:對稱和秩序

226

三、迎拒:俯仰和向背

229

四、園林:宛自天開

232

五、飛動:插翼欲飛

234

下

編

第十五講

寫字

——

書法與漢字

240

一、獨一無二的藝術

240

二、古文字和今文字

242

三、隸變:速度與提按

245

四、草書:精神的自由

250

五、書法的自覺

254

第十六講

鑒古

——

書法與碑帖

258

一、碑:大書深刻,典章宏文

258

二、帖:逸筆余興,淋漓揮灑

261

三、碑以頌德,帖以傳情

264

四、金石學:證經和補史

268

五、書法家:師筆與師刀

272

第十七講

造勢

——

書法與兵法

275

一、釋形以任勢

275

二、遣兵如遣毫

278

三、兵力的配方

281

四、奇正:急以出奇

282

五、意外:兵以詐立

285

第十八講

致柔

——

書法與武術

288

一、西方拳擊和中國武術

288

二、乃武乃文,書劍一家

289

三、意到氣到,氣到力到

292

四、以氣主運,以柔克剛

295

五、學書如學拳

297

第十九講

血脈

——

書法與中醫

301

一、神氣骨肉血:線條的生命化

301

二、中和:偏陰偏陽之謂疾

304

三、氣脈:氣的充實和貫通

306

四、血脈:水者字之血

309

五、經絡:筋脈的貫通

310

第二十講

若龍

——

書法與風水

313

一、堪輿中的龍脈思想

313

二、畫中龍脈開闔起伏

316

三、矯若游龍,疾若驚蛇

319

四、草蛇灰線,伏脈千里

321

五、草書:蛇形線與蛇行線

323

序一

我出生在江南名城鎮江,對傳統文化和古典藝術情有獨鐘。在我已經走過的不長不短的生命歷程里,這些文化因子已經不知不覺地滲透到我的血液里。尤其是對于書法,我有著一種說不清、道不明、深徹心腑的愛。那蜿蜒流動的線條,墨氣氤氳的境界,帶著一種莫名的大活力和大從容,常常令我欣喜萬分,欲罷而不能。我知道,這種感受,是和我一樣熱愛書法的朋友們都時常能體會到的,這也是書法之為藝術能歷久而彌新的生命力所在。古人常說,書法

“

婉若銀鉤,漂若驚鸞

”

,

“

矯若游龍,疾若驚蛇

”

,就是贊嘆書法中所表現的變化無常的生命偉力,以及中國人所鐘愛的永遠運動、生生不息的宇宙精神。這種力量和精神,表現在書法里,簡單一點說,就是

“

筆走龍蛇

”

。

書法,作為中國特有的藝術,在西方藝術學的體系框架中,是找不到自己的位置的。這一點,只要翻一翻目下國內出版的藝術學的教材和著作,即可明白。這些著作,大多不設書法一章,或者對書法避而不談。書法在現在藝術教育和學科設置中的尷尬處境,顯然和近百年來中國學界全面地

“

向西看

”

有關。那么,我們究竟是要把中國文化作為西方文化的注腳,時時處處以西方的框架和模式來套自己,并試圖在西方藝術精神的屋檐下,為中國藝術找到一膝容身之地,企圖以此來找回失落已久的文化尊嚴;還是真正地進入到自己的文化之中,去深深地體味她、感受她,試圖去把握到自己文化傳統的脈搏,這一點,是今天很多人文研究者正在重新考慮的問題。而這個問題,在書法中似乎

更為明顯。

書法在中國向來自成藝術,對于中國人來說,書法可列于藝術,是無可置疑的。中國人對于書法毫不陌生,千百年來,它以活潑潑的意態安頓了中國人的翰墨情懷。不僅如此,書法還和中國其他的藝術門類(比如詩、畫、印、樂、舞等)水乳交融地結合在一起,為中國人營構出一種生命的詩意,并折射出一種深沉的文化哲思。正是從這個意義上,我們說,中國書法與中國藝術精神以及中國傳統文化的精神,是一脈相承的。書法筆斷意連,形斷勢聯,筆簡而意豐,形散神不散,以少少許勝多多許,在中國藝術中最具有形而上的意味,它也是中國人對于抽象美認識的大本營。

作為中國文化的獨創,書法自然與中國文化的內在精神息息相關。甚至可以說,書法與中國人的宇宙觀念有一種暗合的性質。已有學者指出,中國的書法適合中國宇宙的性質,中國人的宇宙觀念適合用書法來表現,書如宇宙是中國文化的特色。因為,中國古人的宇宙是一個氣化的宇宙,而與氣的宇宙最相合的,是線的藝術。氣之流行而成物,線之流動而成字。書法的構成本身,就契合了中國宇宙的構成:紙為白,字為黑,一陰一陽;紙白為無,字黑為有,有無相成;紙白為虛,字黑為實,虛實相生。可以說,宇宙是一幅大書法,書法是一個小宇宙。

目前,我們之所以不能在書法文化的研究方面,取得有識見的進展,據我的了解,是很多人不肯進入到書法,尤其是進入到中國文化的世界里面去,而是在外面繞圈子。也有的人,對某一個問題,搜集了很多周邊的材料,卻不肯再對基本的材料用力。還有不少的文章,讓人感覺只是在談文獻學,而不是在談書法。當然,考證是治學的一種必要的手段,在某一個文獻本身有問題時,談談文獻學,當然是需要的。但是,如果把考證看成是最高的或唯一的學問,而輕視理論思維,實際上便把書法本身驅逐得很遠了。考證是為研究工作準備前提條件,所以,考證的結束不是研究工作的結束,恰恰是研究工作的開始。

如果考證結束,整個研究工作也結束,那么,考證本身也就失去了意義。而且,并不是任何考證都有意義的。清代葉燮《考證說》中曾批評了當時一些學者的繁瑣考證,他說:

“

近時箋注訓詁之家,每于地之道里、年之日月先后毫末之差,反復辯證,引證群書,眾說繁多,無所取裁,而強加臆斷,此非于無用之地而用其心也哉!

”

實際上,盡管清代考據很盛,但大多數學者并不把考證孤立地看作最高或唯一的學問。姚鼐認為,義理、考據,辭章三者不可偏廢。戴震是重考據的,但也指出漢儒

“

失其義理

”

的片面。這些前賢的聲音,我以為,是值得我們認真傾聽的。

我自知學力甚薄,深感寫出一部真正有計劃、有系統的書法文化著作的艱難,但對于書法的鐘愛,使得我不得不鼓起勇氣,把自己雜亂的思緒整理成有條理的文字。在這本小書中,我想采取一種更為輕松的寫法,把書法文化中所涉及到的有趣的問題,特別是和中國文化精神的若干關聯,提出自己一些粗淺的理解,若能對于好學深思之士,發生若干啟發性的作用,我就非常地滿意了。當然,其中的錯誤,一定難免,我也懇切地希望得到前輩專家和讀者朋友們的指教。

內容簡介:

書法是藝術,也是文化,它給我們提供了一個了解中國文化的角度,使我們可以從中看到中國文化精神特征的很多方面。本書分別為三部分,第一部分介紹了書法與

周易哲學 、氣化哲學 、儒家哲學 、老子哲學 、莊子哲學 、禪宗哲學 、色彩哲學和人生境界 ;第二部分介紹了書法與詩文、繪畫 、印章、音樂、舞蹈和建筑;第三部分介紹了書法與漢字、碑帖、兵法、武術、中醫和風水。

本書共有二十講,將書法中所體現的中國文化的基本精神作了梳理,又對和書法有若干聯系的藝術,以及另外一些非常具有中國味道的獨特文化載體作了比較。本書形式獨特,內容豐富,專業又不失趣味性。

作者簡介:

1973

年

1

月生于江蘇鎮江,

2001

年畢業于首都師范大學中國書法文化研究院,獲文學(書法)碩士學位;

2009

年畢業于北京大學哲學系美學專業,獲哲學(美學)博士學位。曾任西南大學文學院特聘教授、書法創作與理論和中國美學史兩個方向的碩士生導師。現執教于華東師范大學傳播學院,兼任華東師范大學中國書法教育與心理研究中心副主任。中國書法家協會會員,重慶市書法家協會理事兼學術委員,中國民主同盟盟員。研究方向為書法美學、書法史論、書法文化與國際傳播、中國美學史、中國藝術批評史。

書法創作以二王為宗,尤喜米芾、王鐸,兼習楷隸,主張化碑入帖,推崇雄強古拙書風。先后獲得『岳安杯』第一屆國際書法論壇二等獎、

2005

和

2006

年度北京大學書畫大賽一等獎、第二屆中國書法蘭亭獎理論類提名獎、《藝術百家》雜志社

2009

年度論文(青年)二等獎、重慶市第八屆社科優秀成果三等獎。《中國書法》雜志

2010

年曾作『中青年學術精英提名』專題介紹。曾在《中國書法》、《美術觀察》、《藝術百家》、《文藝理論研究》、《人民日報》、《光明日報》、《中國書畫》、《書法》、《書法研究》等刊物發表論文近百篇。主持國家社科基金藝術學項目和教育部人文社科項目等

8

項,參加教育部人文社科基地重大項目『中國藝術批評通史』項目(已結題)。

獨立出版的著作有:《崔樹強書學論集》(百家出版社

2006

年

4

月,獲第二屆『蘭亭獎』理論類提名獎);《黑白之間:中國書法審美文化》(安徽教育出版社

2008

年

11

月初版,

2014

年

9

月再版);《筆走龍蛇:書法文化二十講》(武漢大學出版社

2009

年

7

月);《氣的思想與中國書法》(人民出版社

2010

年

10

月,獲重慶市第八屆社科優秀成果三等獎);《習書有法》(中華書局

2014

年

4

月);《中國藝術批評通史

·

清代卷》(安徽教育出版社

2015

年

10

月)。另外,編著、參著、合著的著作有:《臨摹與創作:何紹基書法集字章法》(編著,安徽美術出版社

2002

年

7

月);《隋唐墓志書跡研究》(參著部分章節,文物出版社

2003

年

8

月)。《荷塘清韻》(編著,北京大學出版社

2010

年

1

月);《中國美學通史

·

清代卷》(合著,江蘇人民出版社

2014

年

1

月)。