此處需要添加文字內容

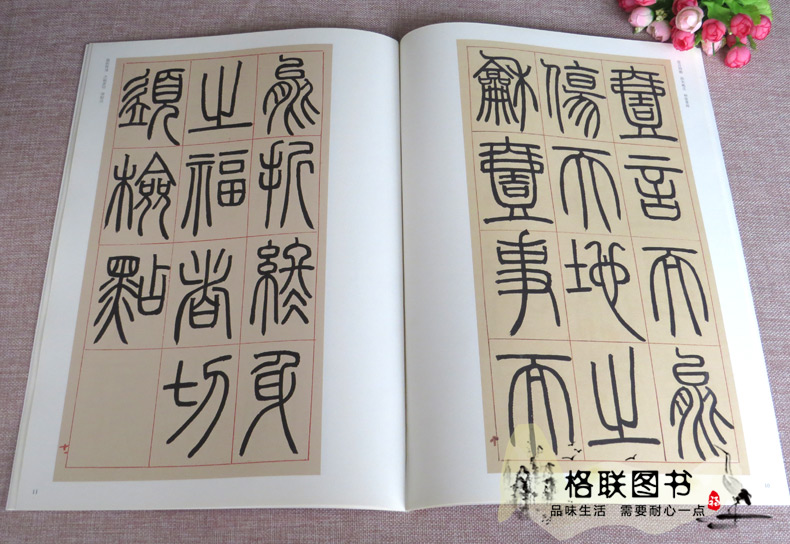

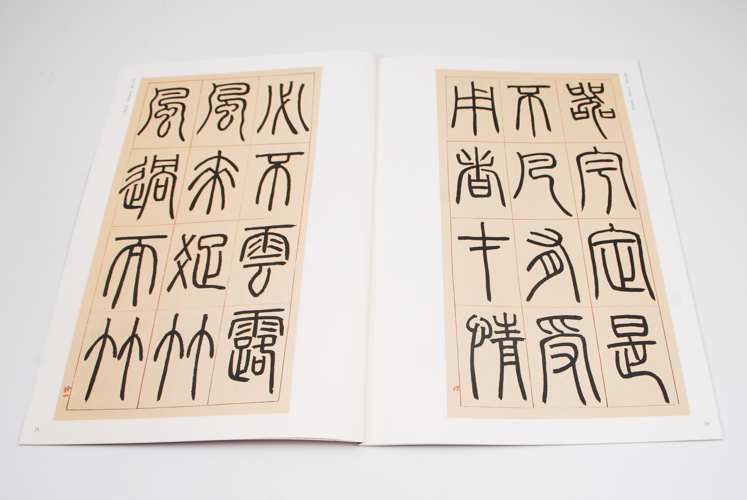

江西美術出版社在眾多的書法出版物之外編選了這部碑帖選。選擇大的開本,因此得以把原作或拓本略加放大,這正好暗合了臨寫的需要。臨寫時一般需要把字放大一些,但又不能過大,因為原帖筆畫尺度一般較小,原大臨摹時,筆尖一觸紙,不等你操縱毛筆完成應有的動作,已經到達應有的粗細,起不到練習的作用,但是如果臨寫擴放過大,筆畫內部運動的方式便完全改變,那也已經不是我們要求的臨摹了。因此臨摹的字跡應比范本稍大一些,但不能太大。這部碑帖選集正好符合臨習的需要。

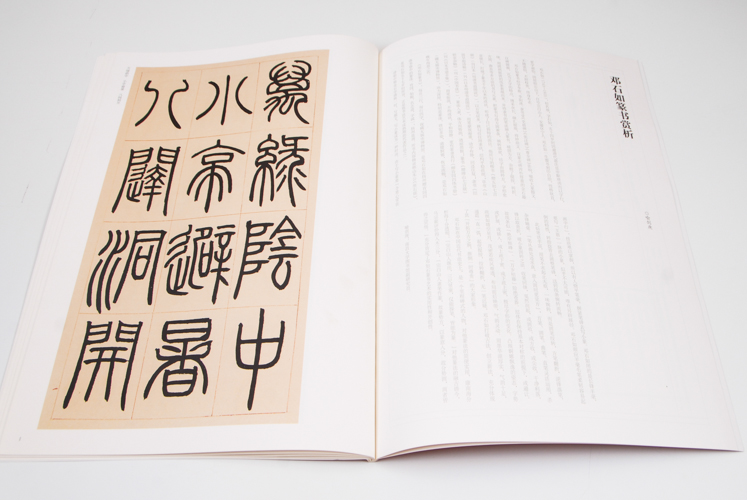

中國古代碑帖經典彩色放大本 鄧石如篆書 書法賞析

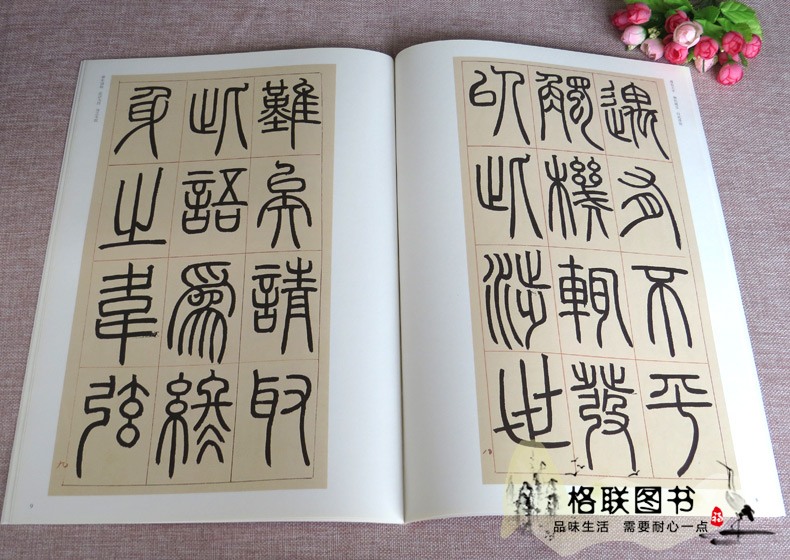

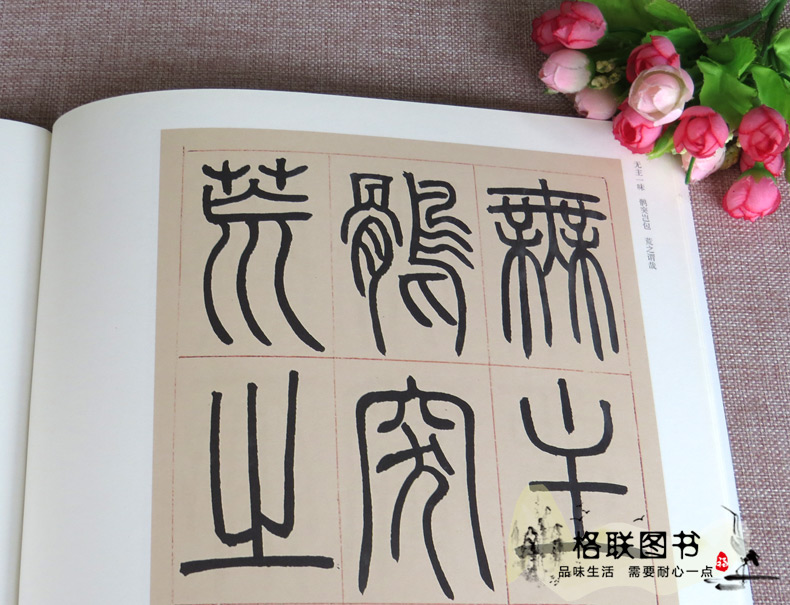

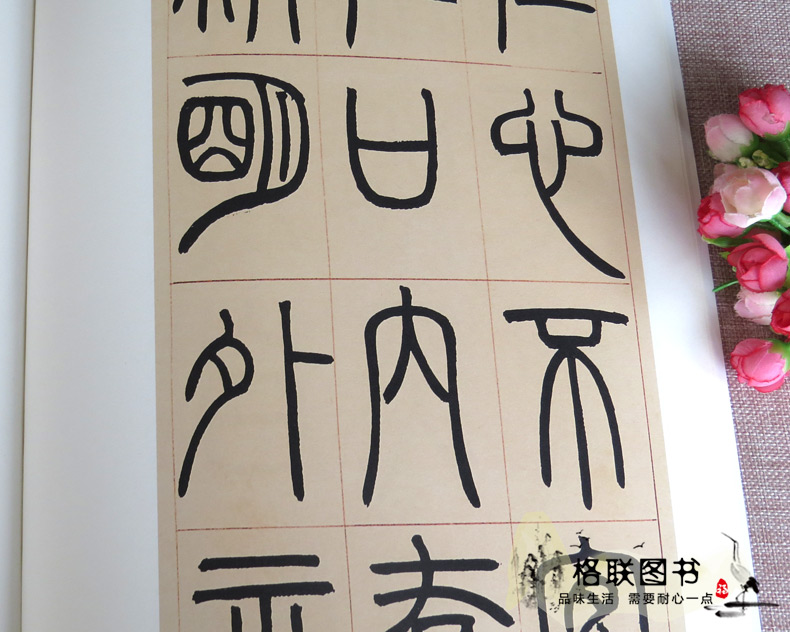

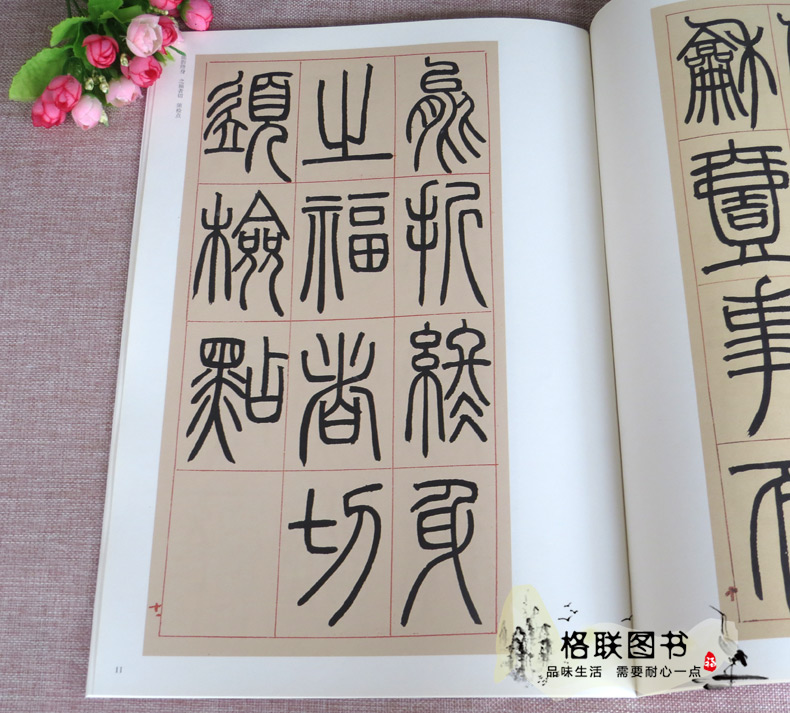

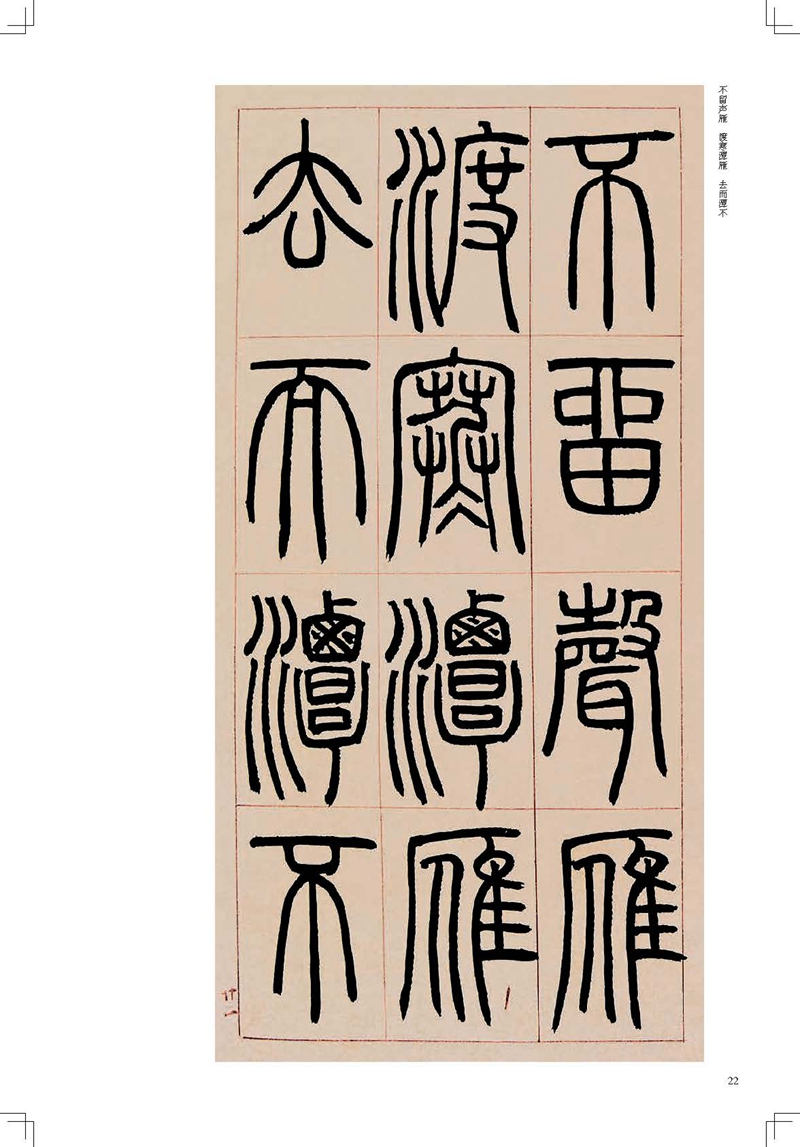

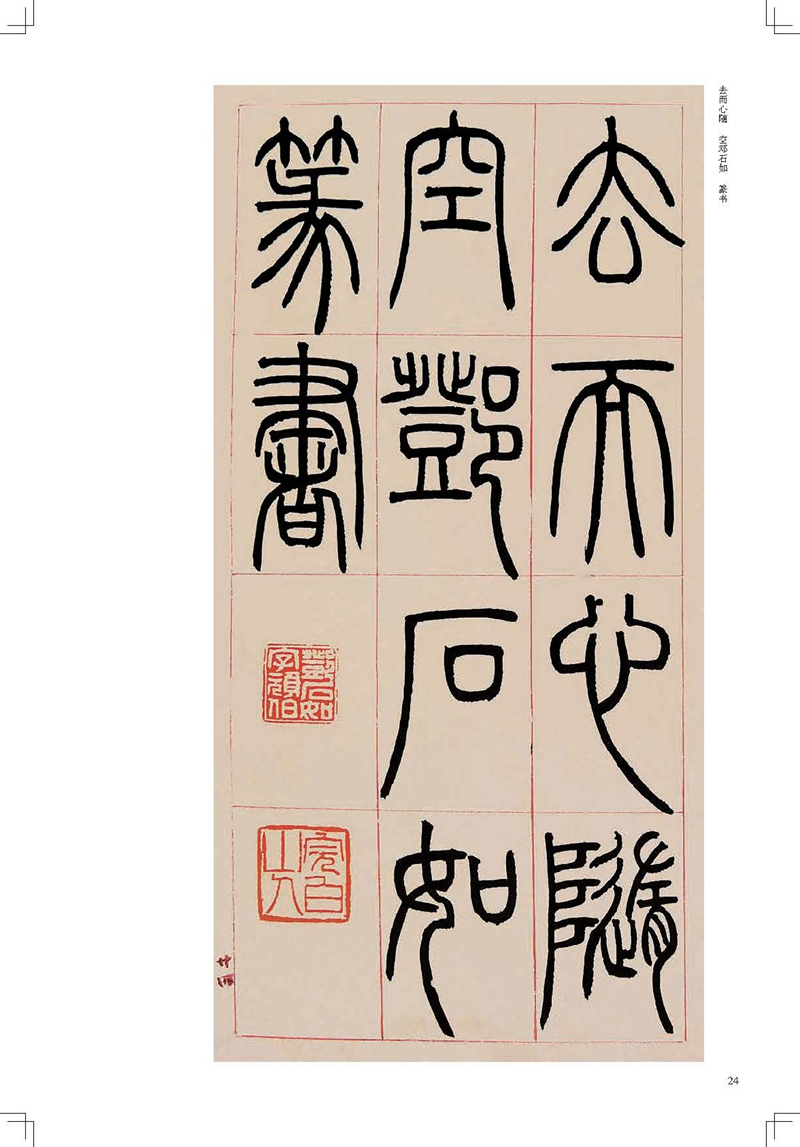

《鄧石如篆書》,每頁三行,每行四字,現藏無錫市博物館。是鄧石如在揚州贈肯園四體書冊中的篆體。肯園,始鮑,名志道,字誠一,揚州鹽商。所書內容摘錄韓山朱公《座右銘》,系鄧石如五十七歲時所書,正是他書法藝術成熟期的代表作品之一。

鄧石如,清代著名書法家、篆刻家。他生于乾隆八年(1743),卒于嘉慶十年(1805),初名琰,字石如,號頑伯,后因避清仁宗颙琰諱而以字行,更字頑伯,號完白山人、龍山樵長等,安徽懷寧人。他少時家貧,只讀過一年書,就以采樵、販餅餌糊口。后來在其祖父和父親的影響下開始自學書法和刻印。他最初的篆書學習,由于未遇名師,不通小學,篆法往往有乖誤之處。當他小有名氣之后,遇到著名書法家梁巘和大收藏家梅镠,他在梅家得以飽覽上古秦漢的金石拓本,是以勤學苦練,凡《石鼓文》、李斯《嶧山碑》《泰山刻石》、漢《開母石闕》《敦煌太守碑》、蘇建《國山》、以及《天發神讖碑》、李陽冰《城隍廟碑》《三墳記》等,每種都臨摹百本,又手寫《說文解字》20本。除此以外,還臨習隸書名作數種亦各50本。可見鄧石如學習之刻苦。經過這樣的系統訓練后,鄧石如的書法步入正軌,再經過數十年的融會貫通,終于形成自己的書風。他書法篆刻出名后仍保持布衣,一生以鬻書刻印為生。

鄧石如的書法各體皆擅,時人譽為“四體皆精、國朝第一”。而其中成就最高的當然是篆書。在清代乾嘉時期,稱為“樸學”的考據之學、金石學和文字學最為興盛。諸多學者從學術和歷史的角度收集古體文字資料,研究其發生演變的歷史。而從書法藝術角度實踐的篆書,卻仍然以唐代李陽冰以來的鐵線玉箸篆傳統為苑囿,追求勻稱光潔的視覺美感,其末流更是修剪毛筆以求效果,呆滯板結,全無生意。他們看不到古文字資料里豐富的書法風格資源,以及其中蘊含的蒼茫高古的氣息。而清代從書法角度打開篆書視野的第一人,正是鄧石如。他以臨摹過的諸多秦漢篆書為根基,將標準的李斯小篆融入漢篆風趣,又略參以隸書筆意,方圓并濟,形成生動飄逸、豐神秀麗、寓剛健于婀娜的新書風。他篆書行筆流暢而穩健,無一點局促板滯,結體略長,舒展飄逸,而又具有漢篆所特有的寬博渾厚之風。自他開始,篆書的藝術探索方始進入百花齊放的新時代。

此處需要添加文字內容